Pflichtethik

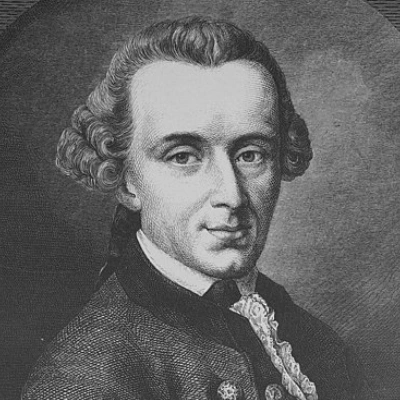

Immanuel Kant

Inhalt

Biografie

Zitate

Original Textauszug

Das uneingeschränkte Gute:

Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille. […] Macht, Reichtum, Ehre, selbst Gesundheit und das ganze Wohlbefinden und Zufriedenheit […] machen Mut und hierdurch öfters auch Übermut, wo nicht ein guter Wille da ist, der den Einfluss derselben aufs Gemüt und hiermit auch das ganze Prinzip zu handeln berichtige und allgemein zweckmäßig mache […].

[…]

Der gute Wille ist nicht durch das, was er bewirkt oder ausrichtet, nicht durch seine Tauglichkeit zur Erreichung irgendeines vorgesetzten Zweckes, sondern allein durch das Wollen, d. i. an sich gut, und, für sich selbst betrachtet, ohne Vergleich weit höher zu schätzen als alles, was durch ihn zu Gunsten irgendeiner Neigung, ja wenn man will, der Summe aller Neigungen, nur immer zustande gebracht werden könnte.

Wenngleich bei seiner größten Bestrebung dennoch nichts von ihm [dem guten Willen] ausgerichtet würde und nur der gute Wille […] übrig bliebe: so würde er wie ein Juwel doch für sich selbst glänzen, als etwas, das seinen vollen Wert in sich selbst hat.

Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Hrsg. von Theodor Valentiner. Reclam, Stuttgart 1961. S. 28-30

Handeln aus Pflicht:

Um aber den Begriff eines an sich selbst hochzuschätzenden und ohne weitere Absicht guten Willens […] zu entwickeln, wollen wir den Begriff der Pflicht vor uns nehmen. [… ]

Ich übergehe hier alle Handlungen, die schon als pflichtwidrig erkannt werden, ob sie gleich in dieser oder jener Absicht nützlich sein mögen; denn bei denen ist gar nicht einmal die Frage, ob sie aus Pflicht geschehen sein mögen, da sie dieser sogar widerstreiten. Ich setze auch die Handlungen beiseite, die wirklich pflichtmäßig sind […]. Denn da lässt sich leicht unterscheiden, ob die pflichtmäßige Handlung aus Pflicht oder aus selbstsüchtiger Absicht geschehen sei.

Weit schwerer ist dieser Unterschied zu bemerken, wo die Handlung pflichtmäßig ist und das Subjekt noch überdem unmittelbare Neigung zu ihr hat. Z. B. es ist allerdings pflichtmäßig, dass der Krämer seinen unerfahrenen Käufer nicht überteuere, und, wo viel Verkehr ist, tut dieses auch der kluge Kaufmann nicht, sondern hält einen festgesetzten allgemeinen Preis für jedermann, so dass ein Kind ebenso gut bei ihm kauft wie jeder andere. Man wird also ehrlich bedient; allein das ist lange nicht genug, um deswegen zu glauben, der Kaufmann habe aus Pflicht und Grundsätzen der Ehrlichkeit so verfahren; sein Vorteil erforderte es; dass er aber überdem noch eine unmittelbare Neigung zu den Käufern haben sollte, um gleichsam aus Liebe keinem vor dem anderen im Preise den Vorzug zu geben, lässt sich hier nicht annehmen. Also war die Handlung weder aus Pflicht noch aus unmittelbarer Neigung, sondern bloß in eigennütziger Absicht geschehen. […]

Wohltätig sein, wo man kann, ist Pflicht, und überdem gibt es manche so teilnehmend gestimmte Seelen, dass sie auch ohne einen andern Bewegungsgrund der Eitelkeit oder des Eigennutzes ein inneres Vergnügen daran finden, Freude um sich zu verbreiten […]. Aber ich behaupte, dass in solchem Falle dergleichen Handlung, so pflichtmäßig, so liebenswürdig sie auch ist, dennoch keinen wahren sittlichen Wert habe […], denn der Maxime fehlt der sittliche Gehalt, nämlich solche Handlungen nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht zu tun.

Gesetzt also, das Gemüt […] [eines] Menschenfreundes wäre vom eigenen Gram umwölkt, der alle Teilnehmung an anderer Schicksal auslöscht, […] fremde Not rührte ihn nicht, weil er mit seiner eigenen genug beschäftigt ist, und nun, da keine Neigung ihn mehr dazu anreizt, risse er sich doch aus dieser tödlichen Unempfindlichkeit heraus und täte die Handlung ohne alle Neigung, lediglich aus Pflicht, alsdann hat sie allererst ihren echten moralischen Wert. […]

Was ich unmittelbar als Gesetz für mich erkenne, erkenne ich mit Achtung. […]

Pflicht ist die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz.

ebd., S. 33-36, 37, 40 (Anmerkung), 38

Kategorischer Imperativ:

Was kann das aber wohl für ein Gesetz sein, dessen Vorstellung, auch ohne auf die daraus erwartete Wirkung Rücksicht zu nehmen, den Willen bestimmen muss, damit dieser schlechterdings und ohne Einschränkung gut heißen könne? […].

[Es] bleibt nichts als die allgemeine Gesetzmäßigkeit der Handlungen überhaupt übrig, welche allein dem Willen zum Prinzip dienen soll, d. i. ich soll niemals anders verfahren, als so, dass ich auch wollen könne, meine Maxime solle ein allgemeines Gesetz werden.

Die Vorstellung eines objektiven Prinzips, sofern es für einen Willen nötigend ist, heißt Gebot (der Vernunft), und die Formel des Gebots heißt Imperativ. […]

Alle Imperativen […] sagen, dass etwas zu tun oder unterlassen gut sein würde […und sind] entweder hypothetisch oder kategorisch. […]

Der hypothetische Imperativ sagt also nur, dass die Handlung zu irgendeiner möglichen oder wirklichen Absicht gut sei. […] Der kategorische Imperativ würde der sein, welcher eine Handlung für sich, ohne Beziehung auf einen andern Zweck, als objektiv notwendig vorstellte. […]

Wenn ich mir einen hypothetischen Imperativ überhaupt denke, so weiß ich nicht zum voraus, was er enthalten werde: bis mir die Bedingung gegeben ist.

Denke ich mir aber einen kategorischen Imperativ, so weiß ich sofort, was er enthalte. Denn da der Imperativ außer dem Gesetze nur die Notwendigkeit der Maxime enthält, diesem Gesetze gemäß zu sein […] so bleibt nichts anderes als die Allgemeinheit eines Gesetzes überhaupt übrig, welchem die Maxime der Handlung gemäß sein soll, und welche Gemäßheit allein den Imperativ als notwendig vorstellt.

Der kategorische Imperativ ist also nur ein einziger, und zwar dieser: handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. […]

Weil die Allgemeinheit des Gesetzes, wonach Wirkungen geschehen, dasjenige ausmacht, was eigentlich Natur im allgemeinsten Verstande […] heißt, […] so könnte der allgemeine Imperativ der Pflicht auch so lauten: handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte.

ebd., S. 40-43, S. 56-57, 58, 59, 58, 67

Maximen auf dem Prüfstand – Selbsttötung:

Einer, der durch eine Reihe von Übeln, die bis zur Hoffnungslosigkeit angewachsen ist, einen Überdruss am Leben empfindet, ist noch so weit im Besitze seiner Vernunft, dass er sich selbst fragen kann, ob es auch nicht etwa der Pflicht gegen sich selbst zuwider sei, sich das Leben zu nehmen. Nun versucht er: ob die Maxime seiner Handlung wohl ein allgemeines Naturgesetz werden könne. Seine Maxime aber ist: ich mache es mir aus Selbstliebe zum Prinzip, wenn das Leben bei seiner längern Frist mehr Übel droht, als es Annehmlichkeit verspricht, es mir abzukürzen.

Es fragt sich nur noch, ob dieses Prinzip der Selbstliebe ein allgemeines Naturgesetz werden könne. Da sieht man aber bald, dass eine Natur, deren Gesetz es wäre, durch dieselbe Empfindung, deren Bestimmung es ist, zur Beförderung des Lebens anzutreiben, das Leben selbst zu zerstören, ihr selbst widersprechen und also nicht als Natur bestehen würde, mithin jene Maxime unmöglich als allgemeines Naturgesetz stattfinden könne und folglich dem obersten Prinzip aller Pflicht gänzlich widerstreite.

ebd., S. 72, 68-71

Der Mensch als Zweck an sich selbst:

Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes als Äquivalent gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstattet, das hat eine Würde. […]

Sittlichkeit und die Menschheit, sofern sie derselben fähig ist, [ist] dasjenige, was allein Würde hat. […]

Die Vernunft bezieht […] jede Maxime des Willens als allgemein gesetzgebend auf jeden anderen Willen und auch auf jede Handlung gegen sich selbst […] aus der Idee der Würde eines vernünftigen Wesens, das keinem Gesetze gehorcht als dem, das es zugleich selbst gibt. […]

Autonomie ist also der Grund der Würde der menschlichen und jeder vernünftigen Natur. […]

Gesetzt […], es gäbe etwas, dessen Dasein an sich selbst einen absoluten Wert hat, was als Zweck an sich selbst ein Grund bestimmter [moralischer] Gesetze sein könnte, so würde in ihm und nur in ihm allein der Grund eines möglichen kategorischen Imperativs, d. i. praktischen Gesetzes liegen.

Nun sage ich: der Mensch und überhaupt jedes vernünftige Wesen existiert als Zweck an sich selbst nicht bloß als Mittel zum beliebigen Gebrauche für diesen oder jenen Willen, sondern muss in allen seinen sowohl auf sich selbst als auch auf andere vernünftige Wesen gerichteten Handlungen jederzeit zugleich als Zweck betrachtet werden. […]

Die Wesen, deren Dasein zwar nicht auf unserm Willen, sondern der Natur beruht, haben dennoch, wenn sie vernunftlose Wesen sind, nur einen relativen Wert, als Mittel. […]

Der praktische Imperativ wird also folgender sein: Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest.

ebd., S. 77-79, S. 87, 88, 87, 89

Ein Recht auf Lüge?

[…] Die Lüge also, bloß als vorsätzlich unwahre Deklaration gegen einen andern Menschen definiert, […] schadet jederzeit einem anderen, wenn gleich nicht einem andern Menschen, doch der Menschheit überhaupt, indem sie die Rechtsquelle unbrauchbar macht.

[…] Wer also lügt, so gutmütig er dabei auch gesinnt sein mag, muss die Folgen davon, selbst vor dem bürgerlichen Gerichtshofe, verantworten und dafür büßen[…]: weil Wahrhaftigkeit eine Pflicht ist, die als die Basis aller auf Vertrag zu gründenden Pflichten angesehn werden muss, deren Gesetz, wenn man ihr auch nur die geringste Ausnahme einräumt, schwankend und unnütz gemacht wird.

[…] Jeder Mensch aber hat nicht allein ein Recht, sondern sogar die strengste Pflicht zur Wahrhaftigkeit in Aussagen, die er nicht umgehen kann […].

Immanuel Kant: Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen (1797), in: Georg Geismann / Hariolf Ober: Kant und das Recht der Lüge. Könighausen und Neumann, Würzburg 1986. S. 36-37, 38

Lernzettel

Theorieeinordnung:

- Kant suchte nach einem absolut gültigen Moralgesetz und entwickelte so den kategorischen ImperativKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More – eine Pflichtethik. Seine Theorie lässt sich als deontologische Ethik einordnen, da sie sich an der Voraussetzung moralischen Handelns, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More der Pflicht orientiert, nicht an den Folgen.

Problemfrage:

- Wie soll ich (moralisch) handeln? Wie lässt sich die Moralität einer Handlung bewerten?

Lösung:

- Eine Handlung ist genau dann moralisch, wenn sie aus Pflicht entspringt, d.h. sie geschieht aus gutem Willen und hat kategorischenotwendig; allgemein gültig; immer gültig unabhängig von … More Geltung.

Argumentation:

- Grundannahme:

Freiheit in menschlichem Handeln ist möglich: der Mensch als Vernunftwesen ist frei, weil er sich selbst zu sittlichem Handeln verpflichten kann

→ AutonomieFähigkeit eines Wesens, selbstbestimmt zu handeln More des Willens: Er ist nur frei, wenn er sich eigene Moralgesetze auferlegen und diese befolgen kann; tut er dies nicht, ist er seinen Trieben unterworfen - Kant suchte also ein absolut geltendes Moralgesetz, das nur der praktischen Vernunft entspringt, nicht Neigungen

- aus der Prämisse der Freiheit kann Kant den Kategorischen ImperativKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More, ableiten: „Handle nur nach derjenigen MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“

- dazu sucht er zunächst das uneingeschränkt, an sich Gute – den guten Willen

→ guter Wille = Wille, aus Pflicht zu handeln, nicht aus Neigung oder Eigennutz - da Menschen aber teils auch Sinneswesen sind, müssen sich sich selbst zu moralischem Handeln verpflichten

→ Pflicht = Achtung für das praktische Gesetz (Moralgesetz der Vernunft) - folglich sind Handlungen moralisch genau dann, wenn sie aus Pflicht geschehe

- Was folgt aus der AutonomieFähigkeit eines Wesens, selbstbestimmt zu handeln More?

→ Aufgrund seiner AutonomieFähigkeit eines Wesens, selbstbestimmt zu handeln More besitzt der Mensch Würde, einen unabwägbaren Wert; daher darf er niemals bloß Mittel sein, sondern muss immer Zweck selbst sein

→ Diesen Schutz garantiert die Menschheitszweckformelweitere Formulierung des kategorischen Imperativs: „Handle s… More als Formulierung des KIKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More: „Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“ - Wie wird die Moralität einer Handlung geprüft?

1. Aufstellen einer MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More als Prinzip der Willensbestimmung

2. Aus der MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More wird der Imperativ gebildet.

3. Es folgt ein hypothetischersituationsabhängig; nur bedingt gültig More oder kategorischer ImperativKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More.

4. Aus dem jeweiligen Imperativ ergibt sich die Art und der moralische Wert der Handlung. - Unterscheidung der Handlungsarten:

– pflichtwidrigegegen die Pflicht verstoßend (bei Kant: die Pflicht, dem Mo… More Handlung = Handlung, die gegen das moralische Gesetz verstößt, d.h. der Pflicht widerstreitet → unmoralisch

– pflichtmäßigeauch: pflichtgemäß

der Pflicht entsprechend; legal nac… More Handlung = entspricht der Legalität; verfolgt einen Zweck oder ist abhängig von Neigungen → kein moralischer Wert

– Handlung aus Pflichtbei Kant: einzige moralisch richtige Handlung, da sie allgem… More = Handlung ist an sich gut, denn sie geschieht aus gutem Willen; notwendig und allgemeingültig → moralisch - Kategorischernotwendig; allgemein gültig; immer gültig unabhängig von … More vs. hypothetischer ImperativHypothetische Imperative sind moralische Handlungsanweisunge… More – was liegt vor?

- Schritt 1: Enthält die MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More eine Zweckformulierung oder Neigungen?

→ Option 1: Die MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More enthält einen Zweck bzw. Neigungen: Der Imperativ kann maximal hypothetischsituationsabhängig; nur bedingt gültig More sein; Die MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More muss folgend auf ihre Universalisierbarkeit geprüft werden. - Schritt 2: Ist die zweckgebundene MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More universalisierbar?

→ 1.1: Die zweckgebundene MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More ist universalisierbar: Der Imperativ ist hypothetischsituationsabhängig; nur bedingt gültig More und die Handlung pflichtmäßigauch: pflichtgemäß

der Pflicht entsprechend; legal nac… More, da die Handlung zwar äußerlich dem kategorischen ImperativKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More entspricht, aber abhängig von Neigungen bzw. einem Zweck ist → kein moralischer Wert

→ 1.2: Unterscheidung der inneren und äußeren Handlung bzw. der vollkommenen und unvollkommenen Pflicht + Bildung der Imperative: - Bsp.: „Ich will lügen, um jemanden zu schützen.“

ä: Ich will lügen. → Lüge!

→ verstößt gegen die vollkommene Pflicht, die Wahrheit zu sagen

i: Ich will jemanden schützen. → Schütze jemanden!

→ entspricht der unvollkommenen Pflicht, des Schützens anderer Menschen

→ Also: Die MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More ist nicht universalisierbar und verstößt gegen den Kategorischen ImperativKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More; es folgt eine pflichtwidrigegegen die Pflicht verstoßend (bei Kant: die Pflicht, dem Mo… More, unmoralische Handlung - Option 2: Die MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More enthält keinen Zweck und keine Neigungen; Sie ist Anwärter auf einen kategorischen ImperativKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More und muss weiterführend auf ihre Universalisierbarkeit geprüft werden.

- Schritt 2: Ist die MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More universalisierbar?

→ 2.1: Die MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More ist nicht universalisierbar: Es folgt eine pflichtwidrigegegen die Pflicht verstoßend (bei Kant: die Pflicht, dem Mo… More Handlung, da sie gegen das (moralische) Gesetz verstößt → unmoralisch

→ 2.2 Ja, die MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More ist universalisierbar, d.h. sie entspricht den Formeln des KIKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More: Es folgt ein kategorischer ImperativKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More und eine Handlung aus Pflichtbei Kant: einzige moralisch richtige Handlung, da sie allgem… More, denn die Handlung geschieht aus gutem Willen und ist notwendig und allgemein gültig → moralisch - Was sind vollkommene & unvollkommene Pflichten?

→ vollkommene Pflicht = Unterlassungspflicht (z.B. Du sollst nicht lügen.); kein Spielraum in der Ausübung

→ unvollkommene Pflicht = Begehungspflicht (z.B. Hilf bedürftigen Menschen.); Spielraum: Du kannst selbst entscheiden wann und welchem Bettler du Geld gibst. - Fazit: Kant zufolge handelt der Mensch moralisch, wenn er aus Pflicht handelt. Dazu soll er sich am Kategorischen ImperativKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More orientieren und nur nach Maximen handeln, die als allgemeines Gesetz gelten können. Dabei muss der Mensch stets als Zweck behandelt werden, um seine Würde zu schützen. Die Moralität einer Handlung bewertet sich danach, ob sie aus Pflicht und damit aus reiner Achtung vor dem Vernunftgesetz erfolgt, nicht aus Neigung oder Eigennutz; nur solche autonomen Handlungen besitzen wahren moralischen Wert.

Das unten in mehrere Teile aufgeteilte Schaubild findest du hier als vollständige PDF

Schaubild

Klausurtext

Bitte beachte, dass die hier zur Verfügung gestellten Beispiellösungen von Klausurtexten als Lernhilfe gedacht sind. Es ist von größter Bedeutung, dass du diese Texte nicht einfach auswendig lernst. Stattdessen sollst du sie nutzen, um die Struktur und Herangehensweise zu verstehen. Nur so kannst du deine eigenen Fähigkeiten verbessern und den Stoff wirklich verinnerlichen. Das bloße Auswendiglernen der Texte verhindert den eigentlichen Lerneffekt und erschwert es dir, das Gelernte in neuen Situationen anzuwenden, sodass du in Klausuren anschließend schlechter abschneiden wirst. Lerne daher aktiv mit den Beispiellösungen und entwickle deine eigenen Lösungswege.

Viel Erfolg beim Lernen!

Eine weitere moralphilosophische Position ist der Kategorischenotwendig; allgemein gültig; immer gültig unabhängig von … More Imperativ, eine Pflichtethik des deutschen Philosophen Immanuel Kant, die sich anders als der Utilitarismus nicht an den Konsequenzen einer Handlung orientiert, sondern allein auf die Voraussetzung moralisch guten Handelns – nach Kant die Pflicht – schaut, und somit eine deontologische EthikEthik, die Handlungen anhand ihres intrinsischen, d.i. ihres… More ist.

Kant war auf der Suche nach einem absolut geltenden Moralgesetz, nach dem der Mensch immer handeln solle, um niemals nur als Mittel zum Zweck gebraucht zu werden. Er war sich bewusst, dass ein etwaiges universell gültiges Sittengesetz nicht aus Neigungen entspringen könnte, da diese subjektiv sind, sondern die Quelle die praktische Vernunft sein müsse.

Seiner Pflichtethik liegt der Kerngedanke zugrunde, dass Freiheit in menschlichem Handeln möglich ist, denn als vernunftbegabtes Wesen könne der Mensch sich selbst zu sittlichem Handeln verpflichten und besitze folglich AutonomieFähigkeit eines Wesens, selbstbestimmt zu handeln More. Aufgrund seiner AutonomieFähigkeit eines Wesens, selbstbestimmt zu handeln More besitze der Mensch, so Kant, Würde und einen unabwägbaren Wert. Daher dürfe er niemals bloß Mittel zum Zweck sein, sondern müsse unter allen Umständen Zweck selbst bleiben, was Kant in der Menschheitszweckformelweitere Formulierung des kategorischen Imperativs: „Handle s… More – einer Formulierung des Kategorischen Imperativs – festhält: „Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“

Kant betonte allerdings, aus der Autonomie des Menschen folge nicht, dass er tun und lassen könne, was er wolle. Vielmehr werde er durch seine Vernunft als auctor obligationis, d.h. Urheber des Moralgesetzes, verpflichtet, die mit seiner Pflicht korrelierenden Rechte anderer zu achten und moralisch zu handeln. So postuliert Kant, dass der Mensch nur als vernünftig handelndes Wesen frei ist, nicht aber als Sinneswesen, da er als solches abhängig von Trieben und Neigungen sei.

Diesen Gedanken verdeutlicht er in seiner Charakterisierung des Menschen als „Bürger zweier Welten“. Laut Kant sei der Mensch zugleich Vernunft- und Sinneswesen: Als Vernunftwesen werde er von seinem inneren moralischen Gesetz beeinflusst, als Sinneswesen von Neigungen, Emotionen und Erfahrungen. Da Neigungen jedoch subjektiv seien und von dem Individuum abhingen, könnten Entscheidungen, die auf Basis von Neigungen getroffen werden, nicht allgemein gültig und demnach nicht moralisch richtig sein. Bei seinen Entscheidungen dürfe sich der Mensch also nur durch seine Vernunft, nicht aber durch seine Sinne beeinflussen lassen. Ebenfalls dürfe der Mensch seine Pflicht nicht aus den möglichen Folgen einer Handlung, sondern nur aus Argumenten der Vernunft, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More dem guten Willen ableiten. Der gute Wille ist, so Kant, der Wille aus Pflicht zu handeln, nicht aus Neigung oder Eigennutz.

Ein Handeln aus Pflicht ermögliche just ein Prinzip der Moralität, welches allgemein gültig und unabhängig von Neigungen und Erfahrungen sei – der Kategorischen ImperativKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More: „Handle nur nach derjenigen MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“. Nach diesem ist eine Handlung genau dann moralisch richtig, wenn sie aus gutem Willen, also aus Pflicht, geschehe, da mit einem schlechten Willen Schlechtes bewirkt werden könne.

Zur Prüfung des moralischen Gehalts einer Handlung, erläutert Kant, müsse man zunächst eine MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More aufstellen. Die MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More diene als Prinzip der Willensbestimmung und sei eine Art Verhaltensregel. Kant zufolge seien es immer die Maximen, die es zu prüfen gelte und nicht die Handlungen selbst. Jene müssten den guten Willen enthalten und universell gelten können. Aus der aufgestellten MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More werde infolge der Imperativ gebildet, welcher entweder hypothetischsituationsabhängig; nur bedingt gültig More, d.h. zweckgebunden, oder kategorischnotwendig; allgemein gültig; immer gültig unabhängig von … More, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More unbedingt und notwendig, sei. Aus dem jeweiligen Imperativ ergibt sich die Art und der moralische Wert der Handlung.

Um also herauszufinden, ob der Imperativ kategorischnotwendig; allgemein gültig; immer gültig unabhängig von … More oder nur hypothetischsituationsabhängig; nur bedingt gültig More ist, untersucht man zunächst, ob die MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More eine Zweckformulierung oder Neigungen enthält. Enthält sie eine Zweckformulierung bzw. Neigungen, könne der daraus zu bildende Imperativ maximal hypothetischsituationsabhängig; nur bedingt gültig More sein und eine moralische Handlung sei ausgeschlossen. Anschließend müsse die zweckgebundene MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More also auf ihre Universalisierbarkeit geprüft werden.

Ist die MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More universalisierbar, resultiere aus ihr ein hypothetischer ImperativHypothetische Imperative sind moralische Handlungsanweisunge… More, die Handlung sei legal nach dem Moralgesetz und pflichtgemäßauch: pflichtgemäß

der Pflicht entsprechend; legal nac… More. Pflichtmäßigeauch: pflichtgemäß

der Pflicht entsprechend; legal nac… More Handlungen würden zwar der Legalität entsprechen, hätten jedoch keinen moralischen Wert, da sie bloß als Mittel zum Zweck dienten und meist von Neigungen und Erfahrungen gelenkt seien. Zur Erläuterung pflichtmäßigen Handelns führt Kant das Beispiel eines Kaufmannes an: Dass der Kaufmann von allen Kunden den gleichen Preis verlange, genüge nicht, damit seine Handlung moralischen Wert habe, da er möglicherweise aus eigennützigen Motiven gehandelt haben könnte, beispielsweise, damit seine Kunden weiterhin bei ihm kaufen. Vielmehr müsse der Kaufmann faire Preise verlangen, obwohl er deutlich höhere Preise verlangen könnte und unter der Voraussetzung, dass er keine emotionale Verbundenheit gegenüber seinen Kunden verspüre, also nicht von Neigungen motiviert handele.

Ist die MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More hingegen nicht universalisierbar – dies ist der Fall, wenn eine vollkommene Pflicht, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More eine Unterlassungspflicht, wie „Du sollst nicht lügen“ verletzt wird -, dann verstoße diese Handlung gegen die Pflicht, weshalb Kant eine solche Handlung als pflichtwidriggegen die Pflicht verstoßend (bei Kant: die Pflicht, dem Mo… More bezeichnet, und sei unmoralisch.

Enthalte die gebildete MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More weder einen Zweck noch Neigungen, ist sie Anwärter auf einen Kategorischen ImperativKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More und müsse weiterführend auf ihre Universalisierbarkeit geprüft werden. Entspricht die MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More nicht den Formeln des KIKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More, handele es sich wieder um ein pflichtwidrigegegen die Pflicht verstoßend (bei Kant: die Pflicht, dem Mo… More und somit unmoralische Handlung.

Sollte die weder zweck- noch neigungsabhängige MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More hingegen universalisierbar sein, folge aus ihr ein Kategorischer ImperativKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More und eine Handlung aus Pflichtbei Kant: einzige moralisch richtige Handlung, da sie allgem… More, denn sie [Handlung] geschehe reinausschließlich,

bei Kant: unabhängig von der Erfahrung More aus gutem Willen und sei notwendig und allgemein gültig, mithin moralisch.

(Anna-Marie H. – LK MH 2024)

Immanuel Kant war einer der bedeutendsten deutschen Philosophen und Begründer der Pflichtethik, einer deontologischen Ethik, die Handlungen auf Basis ihrer Intention prüft.

Mit seiner Pflichtethik und dem formulierten kategorischen ImperativKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More hegte Kant einen Absolutheitsanspruch, denn er wollte eine moralische Richtlinie finden, die so unumstößlich wie die Naturgesetze ist. Sein Ziel war es also, ein absolut gültiges Moralgesetz aufzustellen.

Beim Handeln sollte der Mensch nicht von Neigungen, dem eigenen Glücksempfinden oder Erfahrungen abhängig sein, da dies zu unmoralischen oder moralisch wertlosen Handlungen führe.

Dabei stelle sich der Mensch jedoch dem Problem, dass er ein „Bürger zweier Welten“ sei: Einerseits sei er Teil der Welt des Phänomenondie Welt der empirischen Dinge und Erscheinungen; die Welt d… More, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More der Welt der Neigungen, andererseits Teil der Welt des Noumenon, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More der gedachten Welt durch die Vernunft, also der Welt, die wir benötigen, um moralisch zu handeln.

Da aber weder Neigungen noch Konsequenzen den Menschen in seinem Handeln leiten dürften, überlegte sich Kant, ob es etwas gebe, das unbedingt gut sei und als Grundlage moralischen Handelns dienen könne. Er kam zu folgendem Schluss: „Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden als allein ein guter Wille.“. Folglich sei eine Handlung genau dann moralisch richtig, wenn Sie aus gutem Willen geschehe.

Um diesen guten Willen zu identifizieren, seien unsere Handlungen in drei Handlungskategorien einzuteilen: Es gebe die pflichtwidrigen Handlungen, welche nach dem Moralgesetz der Vernunft illegal und somit unmoralisch seien.

Die pflichtgemäßen Handlungen hingegen seien zwar legal, jedoch ohne moralischen Wert, da sie entweder von Neigungen oder Erfahrungen abhängig seien. Eben weil der Mensch Bürger zweier Welten sei, könne er niemals eine moralisch objektive, bzw. kategorischenotwendig; allgemein gültig; immer gültig unabhängig von … More Entscheidung treffen, sofern er sich von Neigungen leiten lasse. Aus diesem Grund seien pflichtgemäße Handlungen nach Kant nie moralisch richtig.

Nur die Handlungen aus Pflicht seien neben ihrer Legalität auch geboten und die einzigen moralischen Handlungen. Denn sie seien weder von Neigungen abhängig, noch würden sie einen Eigennutzen oder den schlechten Willen beinhalten. Kant zufolge gehen Handlungen aus Pflicht und aus dem “guten Willen” hervor, seien folglich also moralisch und somit auch geboten.

Wolle man nun eine Handlung auf ihre Moralität prüfen, so seien nach Kant folgende Schritte einzuhalten: Grundsätzlich seien alle Handlungen immer lediglich an den Maximen auf ihre Moralität zu prüfen, niemals aber die Handlungen selbst.

Als erstes sei also eine MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More aufzustellen, welche Kant als Prinzip des Wollens bzw. als eine Art Lebensregel definiert, die immer subjektiv seien, da sie eine Willenserklärung beinhalten: „Ich will…“.

An der MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More könne man bereits erkennen, ob der aus ihr zu bildende Imperativ kategorischnotwendig; allgemein gültig; immer gültig unabhängig von … More oder nur hypothetisch sein kann: Dieser weise dabei die Abhängigkeit einer Neigung oder eines Zwecks auf, gelte also nur unter einer gewissen Bedingung. Daher könne ein hypothetischer ImperativHypothetische Imperative sind moralische Handlungsanweisunge… More niemals für alle und bedingungslos gelten. Aus einem solchen Imperativ könnten immer nur pflichtmäßigeauch: pflichtgemäß

der Pflicht entsprechend; legal nac… More oder pflichtwidrigegegen die Pflicht verstoßend (bei Kant: die Pflicht, dem Mo… More Handlungen folgen, weshalb diese Maximen gar nicht erst mit dem kategorischen ImperativKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More zu prüfen seien. Ist die zweckgebundene MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More universalisierbar, folgt aus ihr ein hypothetischer ImperativHypothetische Imperative sind moralische Handlungsanweisunge… More und eine pflichtmäßigeauch: pflichtgemäß

der Pflicht entsprechend; legal nac… More Handlung.

Ein kategorischer ImperativKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More hingegen liege genau dann vor, wenn die MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More in jeder Situation für alle Vernunftwesen gelten könne und den guten Willen enthalte, weshalb die aus ihr folgende Handlung moralisch und also aus Pflicht geschehe.

Der aus der MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More gebildete Imperativ muss demnach anhand der zwei von Kant formulierten Formeln auf logische Widersprüche geprüft werden: Die Prüfung erfolge mit der UniversalisierungsformelEine Formulierung des kategorischen Imperativs: „Handle nur … More „Handle nur nach derjenigen MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde“ und der Menschheitszweckformelweitere Formulierung des kategorischen Imperativs: „Handle s… More „Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst“.

Schließlich gehe der moralische Wert einer Handlung hervor: Weise der Imperativ der Handlung logische Widersprüche auf, so könne er nie allgemeingültig sein. Die Handlung sei folglich pflichtwidriggegen die Pflicht verstoßend (bei Kant: die Pflicht, dem Mo… More, mithin unmoralisch. Weise der Imperativ hingegen keine logischen Widersprüche auf, so geschehe die Handlung aus Pflichtbei Kant: einzige moralisch richtige Handlung, da sie allgem… More, gehe also aus dem guten Willen hervor, und ist somit nach Kant geboten.

(Barbara J. – LK MH 2025)

Der deutsche Philosoph Immanuel Kant verfolgte das Ziel, eine absolute Richtlinie für moralisches Handeln zu finden und entwickelte im Verlauf seiner 17 Jahre andauernden Reflexion den Kategorischen Imperativ – eine Pflichtethik. Da in seiner Ethik Handlungen nach ihrer Intention bewertet werden, handelt es sich um eine deontologische EthikEthik, die Handlungen anhand ihres intrinsischen, d.i. ihres… More.

Kant wollte ein absolut geltendes Moralgesetz finden, d.h. ein Moralgesetz, welches immer und für jeden gültig ist. Im Zuge seiner Überlegungen stellte er fest, dass man ein solches nicht befolgen könne, wenn man sich von seinen persönlichen Neigungen und Erfahrungen lenken lasse.

Hierbei, erläutert er, entstehe jedoch ein Problem, denn der Mensch sei „Bürger zweier Welten“: Zwar sei der Mensch einerseits Teil des Noumenondie Welt des Dinges an sich bzw. des Gedachten, also des Ver… More, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More die gedachte Welt, durch seine Vernunft, andererseits aber auch Teil des Phänomenondie Welt der empirischen Dinge und Erscheinungen; die Welt d… More, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More die empirischauf der Erfahrung basierend; durch Erfahrung gewonnen More erfassbare Welt, durch seine Erfahrungen und Neigungen.

Das Noumenondie Welt des Dinges an sich bzw. des Gedachten, also des Ver… More benötige der Mensch, um Handlungen in drei verschiedene von Kant definierte Kategoriennach Kant: reine apriorische Verstandesbegriffe More einzuordnen: pflichtwidrigegegen die Pflicht verstoßend (bei Kant: die Pflicht, dem Mo… More Handlunge, pflichtgemäße Handlunge und Handlungen aus Pflicht. Die pflichtwidrigegegen die Pflicht verstoßend (bei Kant: die Pflicht, dem Mo… More Handlung sei unmoralisch und verboten, da sie dem Moralgesetz widerstreite.

Die pflichtgemäße Handlung sei zwar erlaubt nach dem Moralgesetz, aber habe keinen moralischen Wert, da sie entweder nicht von ethischer Relevanz sei oder getrieben von Neigungen und Erfahrungen ausgeführt werde.

Allein die Handlung aus Pflichtbei Kant: einzige moralisch richtige Handlung, da sie allgem… More sei moralisch und folglich geboten, denn sie basiere nicht auf Neigungen oder Erfahrungen, sondern entstehe aus Pflicht und dem guten Willen, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More dem Willen, dem durch die Vernunft selbst auferlegten Moralgesetz zu folgen. Kant betont, der gute Wille sei das einzige in unserer Welt, das uneingeschränkt gut sei, weshalb man eine moralische Handlung an dem guten Willen hinter ihr erkennen könne.

Für die Bewertung der Moralität einer Handlung formuliert Kant eine Schrittfolge, mit der sich Handlungen in diese drei Kategoriennach Kant: reine apriorische Verstandesbegriffe More einordnen ließen. Als erstes bilde man die hinter der Handlung stehende MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More. Die MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More sei eine subjektive, auf viele Situationen beziehbare Lebensregel.

An der Formulierung der MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More könne man bereits erkennen, ob aus ihr ein kategorischernotwendig; allgemein gültig; immer gültig unabhängig von … More oder bloß hypothetischer ImperativHypothetische Imperative sind moralische Handlungsanweisunge… More folgen könne, denn enthalte sie eine Zweckformulierung, könne ihr Imperativ bestenfalls hypothetischsituationsabhängig; nur bedingt gültig More sein. Ein kategorischer ImperativKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More hingegen gelte immer und für alle, könne also niemals auf persönlichen Neigungen basieren und deshalb seine MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More auch niemals eine Zweckformulierung beinhalten.

Nach dem Bilden der MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More forme man aus ihr wiederum einen Imperativ, um diesen auf seine Allgemeingültigkeit zu prüfen; dazu prüfe man den Imperativ Schließlich mithilfe der Formeln des KIKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More (UniversalisierungsformelEine Formulierung des kategorischen Imperativs: „Handle nur … More, Menschheitszweckformelweitere Formulierung des kategorischen Imperativs: „Handle s… More, NaturgesetzformelEine Formel des kategorischen Imperativs: „Handle so, als ob… More) auf logische Widersprüche.

Die Menschheitszweckformel „Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“ schütze den Menschen davor, bloß als Mittel zum Zweck gebraucht zu werden und damit auch seine Würde.

In der UniversalisierungsformelEine Formulierung des kategorischen Imperativs: „Handle nur … More sind alle anderen Formeln, so auch die NaturgesetzformelEine Formel des kategorischen Imperativs: „Handle so, als ob… More, enthalten, weshalb ein Imperativ auf seine Universalisierbarkeit geprüft werden müsse: „Handle nur nach derjenigen MaximePrinzip des Willens oder Wollens; Verhaltensregel; Lebensreg… More, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“

Weise der Imperativ unter Beachtung der Bedingungen dieser Formeln keine logischen Widersprüche auf, so handle es sich bei der zu bewertenden Handlung um eine Handlung aus Pflichtbei Kant: einzige moralisch richtige Handlung, da sie allgem… More, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More um eine moralisch richtige Handlung. Lasse sich jedoch ein solcher logischer Widerspruch finden, so handle es sich bei der zu bewertenden Handlung um eine pflichtwidrigegegen die Pflicht verstoßend (bei Kant: die Pflicht, dem Mo… More, mithin unmoralische Handlung.

(Jana Q. – LK MH 2025)

Tragfähigkeit

- die Würde und das Recht jedes Menschen müssen geachtet und geschützt werden

- der Mensch ist frei und kann sich selbst dazu verpflichten, aus Pflicht zu handeln

- objektive Gültigkeit, da die Moral in den Maximen und nicht im Menschen liegt → nur die Fähigkeit, Moral zu erkennen und moralisch zu handeln liegt im Menschen

- basiert auf logischen Schlüssen → widersprüchliche Handlungen können nicht moralisch sein (s. Argument Selbstmord vs. Selbsterhaltung aus Selbstliebe)

- Maximen müssen als allgemeines Gesetz gelten können → Handlungen aus Pflicht können also nach Möglichkeit auch als Gesetz fungieren

- Menschheitszweckformelweitere Formulierung des kategorischen Imperativs: „Handle s… More schützt den Menschen davor, als Mittel benutzt zu werden und damit auch seine Würde

- der kategorischenotwendig; allgemein gültig; immer gültig unabhängig von … More Imperativ fordert, dass der Mensch seine Neigungen zurückstellt und nur mithilfe seiner Vernunft entscheidet → in der Gesellschaft kaum möglich, da die meisten Menschen nach Neigungen handeln

- es ist manchmal kaum möglich, nach dem kategorischen ImperativKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More zu handeln, wenn zuvor nicht danach gehandelt worden ist (s. Nahost-Konflikt) → so müssen in manchen Fällen schlimme Folgen in Kauf genommen werden

- Kant erhebt absoluten Anspruch, der für alle vernunftfähigen Wesen gelten soll → dieser Anspruch ist schwierig (s. hypothetischesituationsabhängig; nur bedingt gültig More Vernunftbienen)

- auf Umweltschutz und Tierrechte gibt es keine klare Antwort (zu der Zeit nicht möglich)

Teste dein Wissen

Kants Ziel war es, ein absolut geltendes, objektives Moralgesetz zu finden, nach dem jedes Vernunftwesen handeln kann und durch das es immer Zweck an sich bleibt und niemals als Mittel zum Zweck missbraucht wird.

Sein Moralgesetz ist nicht vom Subjekt abhängig, da es nicht auf Emotionen (s. Utilitarismus: Leid-Freude-Prinzip) basiert, sondern die Moralität in den Maximen sucht und durch Logik bewertet wird.

Außerdem orientiert sich die Pflichtethik an der Intention einer Handlung Handelns, d.i. die Pflicht bzw. der gute Wille, wohingegen der Utilitarismus Folgen bewertet, die wir nicht sicher kennen können.

Eine moralische Handlung setzt den gute Willen voraus, d.i. der Wille, das Moralgesetz der Vernunft achten zu wollen. Eine moralische Handlung führt man also aus, weil sie vernünftig ist und nicht aus Neigungen, Emotionen oder um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Einflussquelle darf nur die Vernunft sein, nicht aber Neigungen oder Erfahrungen, denn diese sind subjektiv und würden einem objektiven Moralgesetz im Wege stehen.

→ pflichtwidrige Handlung: unmoralisch, da sie gegen das Moralgesetz verstößt, ggf. sogar durch einen „schlechten Willen“ motiviert

→ pflichtmäßige Handlung: kein moralischer Wert, da sie als Mittel zum Zweck dient und Neigungen oder Erfahrungen beigemischt sind; daher ist eine solche Handlung nicht universalisierbar

→ Handlung aus Pflicht: moralisch, denn sie ist allgemein gültig & geschieht aus gutem Willen, unabhängig von Neigungen und Erfahrungen

Nein, solange sie eine Handlung aus Pflicht war, also durch den guten Willen motiviert, ist sie auch bei unerwartet schlechten Konsequenzen moralisch. Da die deontologische Ethik NICHT auf die Folgen schaut, spielen die Konsequenzen der Handlung für die Moralität keine Rolle.

Maxime: Richtschnur; Prinzip des Willens oder Wollens, eine Art Lebensregel → „Ich will jeden Tag eine gute Tat vollbringen“

Imperativ: Befehlsform der Maxime → muss allgemeingültig sein, um kategorisch zu sein → „Vollbringe jeden Tag eine gute Tat“

Pflichtmäßige Handlungen haben lediglich keinen moralischen Wert, da sie meist auf Neigungen basieren, sind aber erlaubt. → „Ich will heute Abend eine Pizza essen“ → Hier ist die Neigung, die Lust auf Pizza, vorhanden, sodass es sich nicht um eine moralische Handlung handelt. Dennoch ist das Essen von Pizza nicht verboten.

Pflichtwidrige Handlungen hingegen verletzen das Moralgesetz, denn sie verstoßen gegen die Formeln des KI, und sind folglich unmoralisch und verboten.

Universalisierungsformel: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“

Menschheitszweckformel: „Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“

→ kategorischer Imperativ: eine Handlung ist in sich gut, also auch notwendig & allgemein gültig, die Formulierung ist unabhängig von Neigungen oder Erfahrungen und verfolgt keine persönlichen Zwecke

→ hypothetischer Imperativ: eine Handlung ist nicht in sich, sondern nur als Mittel zum Zweck gut, also auch nicht universalisierbar, meist ist sie geprägt von Neigungen oder Erfahrungen

1) Bilde eine Maxime

2) Erkenne, ob die Maxime hypothetisch oder kategorisch ist und formuliere ggf. neu (Schnellprüfung)

3) Forme aus der Maxime einen Imperativ

4) Prüfe den Imperativ mit der Universalisierungsformel auf logische Widersprüche

5) Begründe, welche Handlungskategorie vorliegt

1) Ich will lügen, wenn ich mich dadurch aus einer unangenehmen Situation befreien kann.

2) Schnellprüfung: Die Maxime ist in ihrer Form hypothetisch, sie kann ohnehin schon nicht moralisch bzw. allgemeingültig sein, denn sie ist abhängig von der Neigung, dass ich mir persönlich einen Vorteil in einer unangenehmen Situation verschaffen will.

3) Ziel sollte es also sein, eine von Neigungen unabhängige Maxime zu finden. Man könnte bspw. formulieren „Ich will immer lügen.“ Diese Maxime ist unabhängig von Neigungen und könnte kategorisch gelten. Daher formulieren wir einen entsprechenden Imperativ: „Lüge immer!“ (Hier ist es wichtig, dass ein wirklicher Imperativ, also ein Gesetz formuliert wird!)

4) Wir prüfen den Imperativ mit der Universalisierungsformel und stellen fest: Er verstrickt sich in einen logischen Widerspruch, denn wenn es ein allgemeines Gesetz würde, dass jeder immer lügt, würde die Lüge keinen Sinn mehr ergeben, denn diese beruht schließlich darauf, dass man den anderen zu täuschen versucht, während dieser glaubt, dass man die Wahrheit sagt. Würde die Lüge zum allgemeinen Gesetz, wüsste jeder, dass er belogen wird, womit der Zweck einer Lüge verfehlt würde.

5) Da wir einen logischen Widerspruch gefunden haben, verstößt die Maxime gegen das moralische Gesetz. Somit ist die Handlung pflichtwidrig.

Lernmaterial

Ein guten Überblick zur Pflichtethik bilden die folgenden Videos:

Immanuel Kant | Guter Wille und Handlungsarten

Immanuel Kant | Der kategorische Imperativ (Universalisierungsformel) (youtube.com)

Kant – Sophie Und Der Kategorische Imperativ (youtube.com)

Kant: Was ist eine Maxime? Einfach erklärt! AMODO, Philosophie begreifen!

Fallbeispiel zum Lernen 1:

Eine Erzieherin wird von einem Kind um etwas gebeten, das offensichtlich nicht gut für die Erziehung des Kindes ist: Das Kind hat sich gegenüber anderen Kindern respektlos verhalten und bekommt nun ein Time-Out – es darf vorerst nicht mehr mit den anderen Kindern spielen. Infolge dessen weint und schreit das Kind, weil es weiterhin mit den anderen Kindern spielen möchte. Die Erzieherin ist hin- und hergerissen. Sie überlegt, ob sie dem Kind sein „Spielrecht“ zurückgeben oder es einfach weiter weinen lassen sollte.

Bewerte das Fallbeispiel aus Sicht der Kantischen Pflichtethik.

Fallbeispiel zum Lernen 2:

Die Organspende wird von 88 % der Bevölkerung akzeptiert und 61 % sind selbst dazu bereit, nach dem Tod mit den eigenen Organen Leben zu retten. Dennoch gibt es immer noch viel zu wenig Organspenden in Deutschland, um allen, die auf Spenderorgane angewiesen sind, zu helfen. Das liegt nach Experteneinschätzung an der hier geltenden Zustimmungsregelung, nach der Organe nur entnommen werden können, wenn der Betreffende ausdrücklich zugestimmt hat. Lediglich ein geringer Prozentsatz der Bevölkerung weiß von dieser Regelung und hat einen Organspendeausweis ausgefüllt. In anderen Ländern, beispielsweise Luxemburg, Italien und Österreich, gilt dagegen die Widerspruchsregelung. Sie legt fest, dass grundsätzlich jeder Verstorbene als Organspender in Frage kommt, sofern er sich nicht zu Lebzeiten ausdrücklich dagegen ausgesprochen hat. Wäre es nicht besser, auch in Deutschland die Widerspruchsregelung anzuwenden, damit mehr Menschen, die auf Organspenden angewiesen sind, weiterleben können?

Fallbeispiel zum Lernen 3:

In und um Duisburg kommt es im täglichen Berufsverkehr zu kilometerlangen Staus, wodurch tausende von Menschen auf ihren Fahrten mit dem Auto behindert werden. Um den Verkehr zu entzerren, soll die Stadtautobahn auf sechs Spuren ausgebaut wer- den. Dazu muss allerdings ein Haus abgerissen werden. Der Eigentümer, die Familie Heintze, die mit drei Generationen in dem Haus lebt, lehnt es ab, ihr Haus an die Stadt Duisburg zu verkaufen. Deshalb erwägt die Stadt, Familie Heintze gegen Zahlung einer entsprechenden Entschädigung zu enteignen. Halten Sie einen solchen Entschluss für gerechtfertigt, um die Autobahn bauen und den Verkehr entlasten zu können?

Alltagsbeispiele zur Anwendung der Position:

Du willst dein Wissen zur Ethik mit alltagsbezogenen Dilemmasituationen prüfen? Hier geht’s zu unserer Seite mit spannenden ethischen Fragen.

https://philo.works/alltagsbezogene-fragen-zum-ueben/