Atheistischer Existentialismus

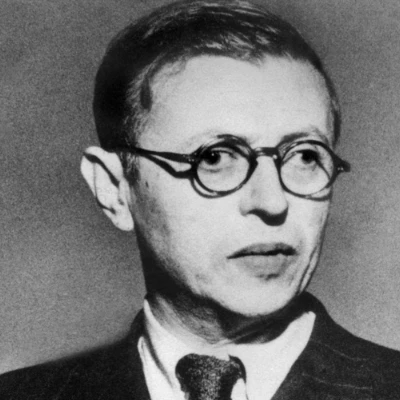

Jean-Paul Sartre

Inhalt

Biografie

Zitate

Original Textauszug

Der Mensch ist nicht definierbar:

[Existentialisten sind der Überzeugung, dass] die Existenz dem Wesen vorausgeht […]. Was ist eigentlich darunter zu verstehen? Wenn man einen produzierten Gegenstand betrachtet, zum Beispiel ein Buch oder einen Brieföffner, so wurde dieser Gegenstand von einem Handwerker hergestellt, der sich von einem Begriff hat anregen lassen; er hat sich auf den Begriff Brieföffner bezogen und auch auf ein bereits bestehendes Herstellungsverfahren, das Teil des Begriffs ist – im Grunde ein Rezept. So ist der Brieföffner zugleich ein Gegenstand, der auf eine bestimmte Weise hergestellt wird und der andererseits einen bestimmten Nutzen hat; man kann sich keinen Menschen vorstellen, der einen Brieföffner herstellte, ohne zu wissen, wozu der Gegenstand dienen wird. Wir sagen also, dass beim Brieföffner die Essenz, das Wesen – das heißt die Gesamtheit der Rezepte und der Eigenschaften, die es gestatten, ihn zu produzieren und zu definieren – der Existenz vorausgeht; in dieser Weise ist die Gegenwart dieses Brieföffners oder jenes Buches hier vor mir determiniert. Wir haben es hier mit einer technischen Betrachtung der Welt zu tun, bei der die Produktion der Existenz vorausgeht. Wenn wir einen Schöpfer-Gott annehmen, ist dieser Gott meistens einem höheren Handwerker vergleichbar; und welche Doktrin wir auch betrachten, […] wir nehmen immer an, dass der Wille mehr oder weniger dem Verstand folgt, oder ihn wenigstens begleitet, und dass Gott, wenn er schöpft, genau weiß, was er schöpft. So ist der Begriff des Menschen im Geiste Gottes dem Begriff des Brieföffners im Geiste des Produzenten vergleichbar; und Gott schafft den Menschen entsprechend bestimmter Verfahren und gemäß einem Begriff, genauso wie der Handwerker einen Brieföffner gemäß einer Definition und einem Verfahren herstellt. So verwirklicht der individuelle Mensch einen bestimmten Begriff, der im göttlichen Verstand enthalten ist. Im 18. Jahrhundert wird innerhalb des Atheismus der Philosophen die Vorstellung Gottes beseitigt, nicht jedoch der Gedanke, dass das Wesen der Existenz vorausgeht. […] Der Mensch ist Besitzer einer menschlichen Natur; diese menschliche Natur, die den Begriff vom Menschen ausmacht, findet sich bei allen Menschen wieder. Das bedeutet, jeder Mensch ist ein besonderes Beispiel eines allgemeinen Begriffs […].

Der atheistische Existentialismus, den ich vertrete, ist kohärenter. Er erklärt: wenn Gott nicht existiert, so gibt es zumindest ein Wesen, bei dem die Existenz der Essenz vorausgeht, ein Wesen, das existiert, bevor es durch irgendeinen Begriff definiert werden kann, und dieses Wesen ist der Mensch oder, wie Heidegger sagt, das Dasein. Was bedeutet hier, dass die Existenz der Essenz vorausgeht? Es bedeutet, dass der Mensch erst existiert, auf sich trifft, in die Welt eintritt, und sich erst dann definiert. Der Mensch, wie ihn der Existentialist versteht, ist nicht definierbar, weil er zunächst nichts ist. Er wird erst dann, und er wird so sein, wie er sich geschaffen haben wird. Folglich gibt es keine menschliche Natur, da es keinen Gott gibt, sie zu ersinnen.

Jean-Paul Sartre: L’existentialisme est un humanisme / Der Existentialismus ist ein Humanismus und andere philosophische Essays. Deutsch von Werner Bökenkamp u. a. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2000. S. 148-149

Der Mensch ist, wozu er sich macht:

(Der Mensch ist nichts anderes als das, wozu er sich macht. Das ist das erste Prinzip des Existentialismus. […]

Das ist es auch, was man Subjektivität nennt und was man uns unter eben diesem Namen vorwirft. Aber was wollen wir damit anderes sagen, als dass der Mensch eine größere Würde hat als der Stein oder der Tisch? Wir wollen sagen, dass der Mensch erst existiert, das heißt, dass der Mensch erst das ist, was sich in eine Zukunft wirft und was sich bewusst ist, sich in der Zukunft zu entwerfen. Der Mensch ist zunächst ein sich subjektiv erlebender Entwurf, anstatt Schaum, Fäulnis oder ein Blumenkohl zu sein; nichts existiert vor diesem Entwurf, nichts ist am intelligiblen Himmel, und der Mensch wird zuerst das sein, was er zu sein entworfen haben wird. Nicht, was er sein will. Denn was wir gewöhnlich unter Wollen verstehen ist eine bewusste Entscheidung, die bei den meisten von uns erst später gefällt wird, von demjenigen, zu dem sie sich selbst gemacht haben. Ich kann Mitglied einer Partei werden, ein Buch schreiben, heiraten wollen, das alles ist nur Ausdruck einer ursprünglicheren, spontaneren Wahl als einer, die man willentlich nennt. […])

Dostojewskij schrieb: „Wenn Gott nicht existierte, so wäre alles erlaubt.“ Das ist der Ausgangspunkt des Existentialismus. In der Tat ist alles erlaubt, wenn Gott nicht existiert, und folglich ist der Mensch verlassen, denn er findet weder in sich noch außer sich einen Halt. Zunächst einmal findet er keine Entschuldigungen. Wenn tatsächlich die Existenz dem Wesen vorausgeht, ist nichts durch Verweis auf eine gegebene und unwandelbare menschliche Natur erklärbar; anders gesagt, es gibt keinen Determinismus, der Mensch ist frei, der Mensch ist die Freiheit. Wenn zum anderen Gott nicht existiert, haben wir keine Werte oder Anweisungen vor uns, die unser Verhalten rechtfertigen könnten. So finden wir weder hinter noch vor uns im Lichtschein der Werte Rechtfertigungen oder Entschuldigungen. Wir sind allein, ohne Entschuldigungen. Das möchte ich mit den Worten ausdrücken: der Mensch ist dazu verurteilt, frei zu sein. Verurteilt, weil er sich nicht selbst erschaffen hat, und dennoch frei, weil er, einmal in die Welt geworfen, für all das verantwortlich ist, was er tut. Der Existentialist […] wird nie meinen, eine schöne Leidenschaft sei eine alles mitreißende Flut, die den Menschen schicksalhaft zu bestimmten Taten zwingt und daher eine Entschuldigung ist. Er meint, der Mensch ist für seine Leidenschaft verantwortlich. Der Existentialist meint genauso wenig, der Mensch könne Hilfe finden in einem auf Erden gegebenen Zeichen, das ihm einer Richtung weist; denn er denkt, der Mensch entziffert das Zeichen, wie es ihm gefällt. Er meint also, der Mensch ist in jedem Augenblick, ohne Halt und ohne Hilfe, dazu verurteilt, den Menschen zu erfinden.

ebd., S. 149-150, 154-155

Der individuelle Akt bindet die ganze Menschheit:

Wenn […] die Existenz wirklich dem Wesen vorausgeht, ist der Mensch für das, was er ist, verantwortlich. So besteht die erste Absicht des Existentialismus darin, jeden Menschen in den Besitz seiner selbst zu bringen und ihm die totale Verantwortung für seine Existenz aufzubürden. Und wenn wir sagen, der Mensch ist für sich selbst verantwortlich, wollen wir nicht sagen, er sei verantwortlich für seine strikte Individualität, sondern für alle Menschen. […] Wenn wir sagen, der Mensch wählt sich, verstehen wir darunter, jeder von uns wählt sich, doch damit wollen wir auch sagen, sich wählend wählt er alle Menschen. In der Tat gibt es für uns keine Handlung, die, den Menschen schaffend, der wir sein wollen, nicht auch zugleich ein Bild des Menschen hervorbringt, wie er unserer Ansicht nach sein soll. Wählen, dies oder das zu sein, heißt gleichzeitig, den Wert dessen, was wir wählen, zu bejahen, denn wir können niemals das Schlechte wählen; was wir wählen, ist immer das Gute, und nichts kann gut für uns sein, ohne es für alle zu sein. Wenn andererseits die Existenz dem Wesen vorausgeht und wir zugleich existieren und das Bild von uns gestalten wollen, so gilt dieses Bild für alle und für unsere gesamte Epoche. So ist unsere Verantwortung viel größer, als wir vermuten können, denn sie betrifft die gesamte Menschheit. […] Wenn ich […] mich verheiraten und Kinder haben will, ziehe ich dadurch, selbst wenn diese Heirat einzig von meiner Situation oder meiner Leidenschaft oder meinem Begehren abhängt, nicht nur mich selbst, sondern die gesamte Menschheit auf den Weg zur Monogamie. So bin ich für mich selbst und für alle verantwortlich, und ich schaffe ein bestimmtes Bild vom Menschen, den ich wähle; mich wählend wähle ich den Menschen.

ebd., S. 150-151

Auf dem Weg zu sich selbst:

Wir entdecken uns also in einer von Forderungen bevölkerten Welt, mitten in Entwürfen „auf dem Weg zur Realisierung“: ich schreibe, ich werde rauchen, ich treffe mich heute Abend mit Pierre, ich darf nicht vergessen, Simon zu antworten, ich habe nicht das Recht, Claude länger die Wahrheit zu verbergen. Alle diese winzigen passiven Erwartungen des Realen, alle diese banalen, alltäglichen Werte leiten ihren Sinn in Wahrheit von einem ersten Entwurf meiner selbst her, der wie die Wahl meiner selbst in der Welt ist. Aber gerade dieser Entwurf meiner selbst auf eine erste Möglichkeit hin, durch den es Werte, Appelle, Erwartungen und ganz allgemein eine Welt gibt, erscheint mir nur jenseits der Welt als der abstrakte, logische Sinn und die abstrakte, logische Bedeutung meiner Unternehmungen. Für das Übrige gibt es konkret Wecker, Schilder, Steuererklärungen, Polizisten, lauter Geländer gegen die Angst. Aber sobald sich die Unternehmung von mir entfernt, sobald ich auf mich selbst verwiesen bin, weil ich mich in der Zukunft erwarten muss, entdecke ich mich plötzlich als den, der dem Wecker seinen Sinn gibt, der es sich wegen eines Schildes versagt, ein Beet oder eine Wiese zu betreten, der der Anordnung des Chefs ihre Dringlichkeit verleiht, der über das Interesse des Buchs entscheidet, das er schreibt, kurz, als den, der macht, dass Werte existieren, um sein Handeln durch ihre Forderungen bestimmen zu können. Allein und in der Angst tauche ich gegenüber dem einzigen und ersten Entwurf auf, der mein Sein konstituiert, alle Barrieren, alle Geländer zerbrechen, genichtet durch das Bewusstsein von meiner Freiheit: bei keinem Wert finde ich und kann ich Zuflucht finden vor der Tatsache, dass ich es bin, der die Werte am Sein erhält; nichts kann mich gegen mich selbst sichern, abgeschnitten von der Welt und meinem Wesen durch dieses Nichts, das ich bin , habe ich den Sinn der Welt und meines Wesens zu realisieren: ich entscheide darüber, allein, unlegitimierbar und ohne Entschuldigung. […]

Wenn es erlaubt ist, ein banales Bild zu gebrauchen, das jedoch meinen Gedanken besser erfassen lässt, so erinnere man sich an den Esel, der einen Karren hinter sich herzieht und eine Mohrrübe erreichen will, die man ans Ende eines an der Deichsel befestigten Stockes gebunden hat. Jeder Versuch des Esels, die Mohrrübe zu schnappen, bewirkt, dass sich das ganze Gespann vorwärts bewegt mitsamt der Mohrrübe, die stets im selben Abstand vom Esel bleibt. So laufen wir einem Möglichen nach, das durch eben unser Laufen erscheint, das nichts als unser Laufen ist und sich eben dadurch als unerreichbar definiert. Wir laufen auf uns selbst zu, und wir sind deshalb das Sein, das sich nicht einholen kann. Einerseits ist dieses Laufen bar jeder Bedeutung, da das Ziel nie gegeben, sondern erfunden und projiziert ist in dem Maß, wie wir auf es zulaufen. Und andererseits können wir ihm diese Bedeutung, die es zurückweist, nicht absprechen, da trotz allem das Mögliche der Sinn des Für-sich ist, sondern vielmehr gibt es und gibt es nicht einen Sinn der Flucht.

Jean-Paul Sartre: L’etre et le neant: Essai d’ontologie phenomenologique / Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie. Deutsch von Hans Schöneberg und Traugott König. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1997. S. 107-108, 374

Lernzettel

Theorieeinordnung:

- Sartre war Begründer und Vertreter des atheistischen ExistenzialismusTheorie, die davon ausgeht, dass der Mensch frei ist und mit… More, einem IndeterminismusTheorie, die davon ausgeht, dass der Mensch frei ist und mit… More, der annimmt, dass es keinen Schöpfergott gibt

Problemfrage:

- Ist der Mensch ein freies Wesen mit einem freien Willen oder ist er determiniert?

Lösung:

- Der Mensch ist frei und verantwortlich für sein Handeln und die Menschheit.

Argumentation:

- Voraussetzung: Es gibt keinen Schöpfergott

- daraus leitet Sartre ab: menschliche Existenz geht der EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More voraus → Mensch kommt ohne Zweck auf die Welt und gibt sich seinen Zweck selbst → Würde des Menschen liegt in seiner Freiheit

- grundlegender Unterschied zu anderen Lebewesen und Dingen; diese haben durch Schöpfergott, Natur oder den Menschen eine vorbestimmte EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More (s. Brieföffner)

- Sartre folgert: „Der Mensch ist dazu verurteilt, frei zu sein“ (Freiheit und Verantwortung des Menschen)

- verurteilt, weil er sich nicht selbst erschaffen hat

- frei, weil für alles verantwortlich, was er tut (keine Entschuldigungen, Zeichen, Werte oder Richtlinien für sein Handeln)

- durch sein Handeln bildet der Mensch seine EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More (Entwurf); dabei versucht er sich stets zu verbessern → demnach wählt der Mensch für sich selbst immer das Gute

- → Schematismus:

1. Entwurf: Mensch entwirft Plan für die Zukunft

2. Handlung: Umsetzung dieses Plans

3. Wille: Prüfung, ob das Resultat der Handlung mit dem übereinstimmt, was man sich durch den Entwurf erhofft hat → wahrer Wille äußert sich erst nach der Handlung - Mensch als Selbstentwurf → entwirft sich in die Zukunft hinein, kann sich aber nie zu Ende entwerfen

→ Veranschaulichung: Vergleich: Mensch = Esel; Mohrrübe = vollendete(r) EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More/Selbstentwurf

→ Esel kann die Mohrrübe nie erreichen, wie der Mensch seine vollendete EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More nie erreichen kann - mit jeder gewählten Handlung prägt der Mensch das gesamte Menschenbild & ist folglich für die gesamte Menschheit verantwortlich

- aufkommendes Gefühl der Verlassenheit, wenn der Mensch sich seiner Freiheit und Verantwortung bewusst wird

- Fazit: Der Mensch ist zu seiner Freiheit verurteilt und verantwortlich für sein Handeln und die gesamte Menschheit. Er definiert sich selbst mit jedem Handeln, bleibt aber ein unvollendeter Selbstentwurf.

Schaubild

Klausurtext

Bitte beachte, dass die hier zur Verfügung gestellten Beispiellösungen von Klausurtexten als Lernhilfe gedacht sind. Es ist von größter Bedeutung, dass du diese Texte nicht einfach auswendig lernst. Stattdessen sollst du sie nutzen, um die Struktur und Herangehensweise zu verstehen. Nur so kannst du deine eigenen Fähigkeiten verbessern und den Stoff wirklich verinnerlichen. Das bloße Auswendiglernen der Texte verhindert den eigentlichen Lerneffekt und erschwert es dir, das Gelernte in neuen Situationen anzuwenden, sodass du in Klausuren anschließend schlechter abschneiden wirst. Lerne daher aktiv mit den Beispiellösungen und entwickle deine eigenen Lösungswege.

Viel Erfolg beim Lernen!

Ein weiterer Philosoph, der sich mit der Frage nach der Verantwortung des Menschen und der Freiheit beschäftigt hat, ist Jean-Paul Sartre. Sartre war Vertreter sowie Begründer des atheistischen ExistentialismusTheorie, die davon ausgeht, dass der Mensch frei ist und mit… More – einem IndeterminismusTheorie, die davon ausgeht, dass der Mensch frei ist und mit… More.

Zunächst postuliert Sartre, dass bei den Menschen die Existenz immer der EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More vorausgehe. Diese Behauptung begründet er anhand des folgenden Beispiels: Ein Brieföffner sei vom Menschen hergestellt worden, damit er besser Briefe öffnen könne. Also habe der Brieföffner schon vor seiner Entwicklung einen vorbestimmten Zweck durch den Menschen zugeschrieben bekommen.

Aus diesem Beispiel schließt Sartre, dass bei allen Gegenständen die EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More der Existenz vorausgehe, da ein Objekt nicht geschaffen werden könne, ohne dass ihm ein Plan über seine Verwendung, d.h. ein Zweck, vorhergehe. Übertragen auf den Menschen wäre in diesem Beispiel der Mensch mit dem Brieföffner gleichzusetzen und ein Schöpfergott wäre der Erfinder des Brieföffners, also hier des Menschen. Fällt in dieser Gleichung der Schöpfergott bzw. Gott weg, so gäbe es Wesen – den Menschen -, bei welchem die Existenz der EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More vorausgehen würde, da es keine planende Entität, d.h. keinen Gott, geben würde.

Dieses Wesen, so Sartre, sei der Mensch, der keine EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More besitze und zunächst nur existiere. Der Mensch müsse sich dementsprechend seine EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More selbst schaffen, mithin sich selbst definieren und entwerfen. Aus dieser Freiheit zur Selbstbestimmung leitet Sartre die Würde des Menschen ab, die er anderen Wesen voraushabe.

Wie der Mensch sich selbst schaffe, erklärt Sartre folgendermaßen: Als erstes existiere der Mensch und schaffe durch seine Entscheidungen und sein Handeln zunehmend seine EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More. Dafür schaffe er zunächst Entwürfe, nach denen er folglich handle. Erst im Anschluss an die Entscheidung trete der Wille ein, weshalb der Mensch erst dann wisse, ob seine Entscheidung gut oder schlecht gewesen sei. Ein Beispiel für dieses Argument wäre ein Buch schreiben zu „wollen“. Dieses Wollen spiegele jedoch nicht den wirklichen Willen wider, da jener erst im Nachhinein eintrete.

Des Weiteren war Sartre der Überzeugung, der Mensch sei zu seiner Freiheit verurteilt. Als Begründung für diese These findet er, der Mensch sei „verurteilt“, weil er sich seine Existenz nicht ausgesucht hat und gleichzeitig frei, weil er einmal in die Welt geworfen für alles verantwortlich sei, was er tue. Diese absolute Verantwortung resultiere zudem darin, dass es keine Werte oder Anweisungen gebe, nach denen der Mensch sich richten könne. Es gebe keine „menschliche Natur“, die sein Verhalten rechtfertigen könne.

Folglich sei der Mensch für alle seine Entscheidungen und Handlungen vollkommen verantwortlich, denn er [der Mensch] könne nicht nicht handeln oder entscheiden, da auch eine Nicht-Handlung eine bewusste Entscheidung sei.

Doch nicht nur sei der Mensch verantwortlich für sich selbst, sondern ebenso für die gesamte Menschheit bzw. das Menschenbild, so Sartre.

Er erläutert diese Gedankenführung an folgendem Beispiel: Ein Mensch heiratet und bekommt Kinder. Durch diese Entscheidungen beeinflusse er die gesamte Menschheit, sodass als Folge immer mehr Menschen monogam leben würden. Laut Sartre hätte der Mensch nämlich einen Einfluss, dadurch, dass er seine Entscheidung bejahe und folglich ein Abbild eines Menschen schaffe, wie er seiner Ansicht nach sein soll. Wenn etwas nämlich für uns selbst gut sei, so müsse es auch für die gesamte Menschheit gut sein, denn der Mensch könne nie das Schlechte wählen.

Weiterführend wendet sich Sartre einem weiterem Punkt zu. So ist er der Auffassung, dass der Mensch seine vollständige EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More niemals erreichen könne. Zur Veranschaulichung vergleicht Sartre den Menschen mit einem Esel, der eine Mohrrübe erreichen wolle, die vor seinem Kopf festgebunden sei. Der Mensch sei der Esel, welcher der Mohrrübe hinterherlaufe, sie aber nie erreichen könne. Die Mohrrübe stelle das Ziel des Menschen, seine vollständige EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More zu erreichen, dar. Er laufe also einem unerreichbaren Ziel nach, was zwar sinnlos sei, er allerdings nicht verhindern könne, da er nicht nicht handeln könne.

Einhergehend damit sei auch die Angst, die alleinige Verantwortung für sein Handeln zu tragen, denn der Mensch finde keinen Halt, und keine Anweisungen, nach denen er sich richten könne.

(Barbara J. – LK MH 2025)

Jean-Paul Sartre war französischer Philosoph und Vertreter sowie Begründer des atheistischen ExistentialismusTheorie, die davon ausgeht, dass der Mensch frei ist und mit… More – einem IndeterminismusTheorie, die davon ausgeht, dass der Mensch frei ist und mit… More -, der voraussetzt, dass es einen Schöpfergott nicht geben kann. Er stellte sich wie viele andere Philosophen die Frage, ob der Mensch frei oder determiniert ist in seinem Handeln.

Sartre zufolge geht die Existenz der EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More immer voraus, d.h. der Mensch komme ohne Zweck auf die Welt und gebe sich seinen Zweck selbst. Das Prinzip der absoluten Kausalität [der Natur] könne Sartre zufolge also nicht für den Menschen gelten. Darin unterscheide der Mensch sich grundlegend von allen anderen Dingen und Lebewesen, die durch einen Schöpfergott, die Natur oder den Menschen eine vorbestimmte „Essenz“ hätten. Zur Veranschaulichung führt er das Beispiel eines Brieföffners an, welcher schon vor seiner Erschaffung einen vorbestimmten Zweck – nämlich diesen, Briefe zu öffnen – durch den Menschen bekommen habe.

Daraus folgt nach Sartre, dass der Mensch auf der einen Seite zwar frei, aber andererseits auch zur Freiheit und der Schaffung seiner EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More verurteilt sei. Dies begründet er damit, dass es zum einen keine Entschuldigungen wie Normen, Werte, Zeichen oder Richtlinien für sein Handeln gebe, da der Mensch alle Gesetze, Normen, etc. selbst festlege und er [der Mensch] zum anderen nicht nicht handeln könne, da auch eine Nicht-Handlung eine Entscheidung sei.

Aus seiner Annahme, dass der Mensch ein freies Wesen ist, schließt Sartre, die Freiheit seine Entwürfe selbst zu bilden und infolge Handlungen auszuführen, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More die Schaffung der EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More, gebe dem Menschen seine Würde. Daraus lässt sich schließen, dass Lebewesen, die diese AutonomieFähigkeit eines Wesens, selbstbestimmt zu handeln More nicht haben, weniger oder sogar gar keine Würde hätten.

Der Mensch sei durch seine Freiheit vollkommen verantwortlich für sich selbst und darüber hinaus für das gesamte Menschenbild, denn er präge das Menschenbild durch jede Handlung, insofern, dass z.B. immer mehr Menschen einen festen Partner bis zum Lebensende hätten, weil er [der Mensch] monogam lebe und dadurch mit der Zeit ein monogames Menschenbild entstehe.

Dadurch dass der Mensch sich selbst definiere, stimme er ebenso dem Wert seiner Wahl zu. Sartre zufolge könne diese Wahl niemals schlecht sein, denn man wähle immer das Gute, weshalb es auch für alle gut sein müsse. Allerdings könne der Mensch sich auch nie zu Ende entwerfen, sondern sei erst mit seinem Tod vervollständigt. Zur Veranschaulichung vergleicht Sartre den Menschen mit einem Esel, der eine Mohrrübe erreichen wolle, die vor seinem Kopf festgebunden sei. Der Mensch sei der Esel, der einer Mohrrübe, welche die vollständige EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More darstelle, hinterherlaufe, diese aber nie erreiche.

Dieses Streben nach einem unerreichbaren Ziel sei zwar sinnlos, jedoch aber nicht zu verhindern, da der Mensch zum Handeln verurteilt sei. Einhergehend mit diesem Selbstentwerfen sei auch ein Gefühl der Verlassenheit, wenn der Mensch sich seiner Freiheit und Verantwortung bewusst werde.

Er baut seine Position im Hinblick auf den eigenen Willen aus, indem er erklärt, zunächst existiere der Mensch und entwerfe einen Plan für die Zukunft. Diesen Plan verwirkliche er und prüfe dann mit seinem eigenen Willen, ob und inwieweit seine Pläne erreicht wurden, weil er erst nachdem er etwas getan hat, entscheiden könne, ob es gut oder schlecht war.

Jean-Paul Sartres betont in seiner Theorie die radikale Freiheit des Menschen und die damit einhergehende Verantwortung für alle. Da es keinen vorgegebenen Zweck oder Schöpfer gibt, ist der Mensch dazu verurteilt, sich selbst zu entwerfen und seine EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More durch sein Handeln zu schaffen. Diese Freiheit ist zugleich befreiend und belastend – sie verleiht dem Menschen Würde, verursacht aber auch ein Gefühl der Verlassenheit. Damit zeichnet Sartre ein Menschenbild, das auf Selbstbestimmung, Verantwortung und dem ständigen Streben nach Sinn basiert – auch wenn dieser nie vollständig erreicht werden kann.

(Anna-Marie H. – LK MH 2024)

Die zentrale Problemfrage, die Sartre beschäftigt ist die, ob der Mensch ein freies Wesen mit einem freien Willen oder er determiniert ist? Als Vertreter und Begründer des atheistischen ExistentialismusTheorie, die davon ausgeht, dass der Mensch frei ist und mit… More geht Sartre von der Prämisse aus, dass es keinen Schöpfergott gibt.

Er postuliert, dass die Existenz der EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More der Menschen vorausgehe, der Mensch also zunächst ohne einen Nutzen existiere. Folgelogisch sei der Mensch nicht vorbestimmt und in seinem Handeln und seinen Entscheidungen frei. Ein Beispiel, das Sartre anbringt, ist ein Brieföffner. Dieser wird mit dem Zweck, Briefe zu öffnen, entwickelt, wohingegen der Mensch keine vorgegebene EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More habe, da es keinen Schöpfergott gebe. Ohne ebendiesen Schöpfergott würden somit auch keine vorgegebenen Werte oder Zeichen existieren, an denen der Mensch sich orientieren könne oder die er als Entschuldigungen für sein Verhalten benutzen könnte.

Zu der Freiheit und der Schaffung seiner EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More sei der Mensch laut Sartre jedoch auch verurteilt, da er nicht nicht handeln könne, denn auch wenn er sich dazu entschließe, nichts zu tun, sei dieses Nicht-Handeln eine bewusste Entscheidung.

Aus der Verantwortung für das eigene Handeln resultiere laut Sartre auch eine Verantwortung für die gesamte Menschheit, denn er [der Mensch] präge das Menschenbild mit jeder Entscheidung. Er führt als veranschaulichendes Beispiel auf, dass, wenn viele Menschen sich entschließen würden, monogam zu leben, das Menschenbild durch die Summe der einzelnen Handlungen geprägt werde und in diesem Fall monogam werde, was sich ebenso immer wieder ändern könne.

Allerdings könne der Mensch seine vollendete EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More aber auch bis zum Ende seines Lebens nie erreichen, was Sartre anhand eines Beispiels erläutert: Er vergleicht den Menschen mit einem Esel, der eine Mohrrübe erreichen wolle, die vor seinem Kopf festgebunden sei. Der Mensch sei der Esel, der der Mohrrübe, welche das Ziel, seine vollständige EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More zu erreichen, darstelle, hinterherlaufe, diese aber nie erreiche. So laufe er einem unerreichbaren Ziel nach, was zwar sinnlos sei, er allerdings nicht verhindern könne, da er nicht nicht entscheiden könne.

Einhergehend damit sei auch die Angst, die alleinige Verantwortung für sein Handeln zu tragen, denn der Mensch finde keinen Halt, und keine Anweisungen, nach denen er sich richten könnte.

Zusammenfassend erklärt Sartre, zunächst existiere der Mensch und entwerfe Pläne für seine Zukunft, welche er anschließend ausführe. Abschließend reflektiere er seine Handlungen und bewerte, ob sie gewollt waren oder nicht. Diesen letzten Schritt nennt Sartre den Willen. Durch ihn könne der Mensch lernen, Pläne für die Zukunft entsprechend anpassen. Aus der Freiheit des Menschen, seine eigenen Entwürfe zu bilden und Handlungen ausführen zu können, resultiere nach Sartre die Würde des Menschen.

(Anna V. – LK MH 2024)

Tragfähigkeit

- Mensch schaffe sich schaffend das Menschenbild und könne es immer verändern → Beweis dafür: Epochen, Veränderungen bei Sitten, Normen uns Werten usw.

- Es stimmt, dass man erst nach einer vollzogenen Handlung sicher weiß, ob diese „gewollt“ war

→ Beobachtung im Alltag (Gang ins Kino, Münzwurf etc.) → man kann zwar eine PräferenzEine Präferenz umfasst die individuellen Bedürfnisse, Wün… More haben, der wirkliche Wille äußert sich aber erst nach der Handlung - Theorie ist beweisbar und in alltäglichen Situationen nachvollziehbar → der Mensch kann seine Werte und Gesetze selbst festlegen

- Man kann nicht nicht entscheiden → folgelogisch trägt man also auch die Verantwortung für jede einzelne Entscheidung

- Individualität → Beweis für die Freiheit des Menschen, da jeder Mensch anders ist, weil jeder tun kann, was er möchte und deshalb auch jeder Mensch individuell handelt

- Alle Menschen, die an einen Schöpfergott glauben, der dem Menschen einen vorbestimmten Zweck gibt, finden in Sartres Position keine Erklärung für ihre Freiheit und auch nicht für ihre Würde

- ein Baby ist noch nicht voll entwickelt und eingeschränkt → Ist es wirklich frei und für seine Taten verantwortlich?

→ Laut Gesetz sind wir bspw. frühestens ab 14 Jahren strafmündig (Jugendstrafrecht) - Lebensbedingungen der Menschen bleiben unberücksichtigt

→ Menschen mit einer geistigen Einschränkung oder besonderen Lebensbedingungen können u.U. keine Entwürfe bilden bzw. Handlungen nicht ausführen

→ Woher kommt die Würde dieser Menschen, wenn sie nicht frei handeln können? - Naturgesetze sind nicht beeinflussbar und schränken die Freiheit des Menschen ein

- reale Handlungszwänge bleiben unberücksichtigt → dadurch wird Freiheit zu einem leeren Begriff

Teste dein Wissen

Der atheistische Existentialismus gründet auf der Annahme, dass es keinen Schöpfergott gibt. Möchte man in Sartres Position seine Freiheit finden, muss man diese Prämisse annehmen und darf nicht an einen Schöpfergott glauben, denn gäbe es diesen, so wäre man laut Sartre nicht frei, sondern determiniert.

Sartre postuliert, beim Menschen gehe die Existenz der Essenz voraus. Das bedeutet, der Mensch komme ohne Zweck auf die Welt und gebe sich seinen Zweck selbst. Darin liegt Sartre zufolge auch die Freiheit des Menschen.

Der Mensch könne sich seine Existenz nicht aussuchen, werde also ohne Vorwarnung ins Leben geworfen. Ab dem Moment trägt er laut Sartre die Verantwortung für all sein Handeln und schaffe selbst seine Essenz.

Da der Mensch einmal geboren immer handeln MÜSSE, sei er zu seiner Freiheit verurteilt, denn er hat keine Wahl – er muss frei sein.

Laut Sartre ist der Mensch für die gesamte Menschheit verantwortlich, da er das Menschenbild mit jeder Handlung präge. Wenn der Mensch sich für etwas entscheidet, wähle er etwas für sich Gutes, was auch für alle anderen Menschen gut sein müsse. Deshalb beeinflusse er andere Menschen, die zukünftig eventuell genauso entscheiden wie er. Beispiele dafür sind Traditionen, Sitten & Bräuche, Trends, usw.

Sartre sah den Menschen als „Selbstentwurf“, der sich niemals zu Ende entwerfen könne. Zur Erklärung nutzt Sartre das Beispiel eines Esels, der einer Mohrrübe hinterherläuft, die vor seinem Kopf festgebunden ist und immer den gleichen Abstand zu ihm behält.

Genauso wie der Esel die Möhre nicht erreichen könne, könne der Mensch seine Essenz, quasi sein vollendetes „Ich“ niemals erreichen, da er sich mit jeder Entscheidung weiterentwerfe und dieser Selbstentwurf erst mit seinem Tod vollendet sei.

Die Würde des Menschen resultiere nach Sartre aus der Freiheit des Menschen, seine Entwürfe selbst zu bilden und Handlungen auszuführen.

Lebewesen, die diese Fähigkeiten und die dafür notwendige Autonomie nicht besitzen, hätten demzufolge weniger oder sogar überhaupt keine Würde.

Sartre postulierte, zunächst existiere der Mensch. Gezwungen durch seine Freiheit entwerfe er einen Plan für sein Handeln. Diesen Plan verwirkliche er im Anschluss, d.h. er treffe eine Entscheidung, und prüfe mit seinem eigenen Willen, ob und inwieweit seine Pläne erreicht wurden, da er erst nach einer Entscheidung wisse, ob sie seinem Willen gemäß war oder nicht.

Der wahre Wille eines Menschen sei erst nach einer Entscheidung erkennbar, so Sartre. Den Willen des Menschen definiert Sartre etwas anders von dem, den wir in unserer Alltagssprache benutzen.

Zwar habe der Mensch eine Vorahnung darüber, wie sein Wille aussehen könnte, die Bestätigung dafür, dass seine Prognose richtig war, erhalte der Mensch aber immer erst nach einer Handlung. Ein Beweis dafür ist ein einfacher Münzwurf, den man mit zwei Handlungsalternativen durchführen und beobachten kann, ob einem selbst das Ergebnis gefällt oder missfällt.

Frei ist der menschliche Wille trotzdem, da er ja dennoch eine Präferenz gegenüber einer Handlung verspürt, nach der er im Optimalfall handelt.

- Trend Setting, bspw. die Zeit, als Air Force im Trend waren

- modernes Frauenbild: gesetzliche Gleichberechtigung beider Geschlechter in vielen Ländern

- Black Lives Matter Bewegung

- Hexenverbrennung

Zum einen definiert er nicht genau, ab welchem Zeitpunkt bzw. Alter der Mensch die vollständige Verantwortung für sein Handeln trägt. Es ist in Frage zu stellen, ob Babys und Kleinkinder diese Verantwortung überhaupt haben können und ob sie einen bewussten Willen und Entwurf bilden können.

Zum anderen lässt Sartre reale Handlungszwänge unberücksichtigt. Es könnte bspw. sein, dass der Mensch von anderen unterdrückt, bedroht oder erpresst wird, er seine Familie und Geliebten schützen will oder durch Gesetze im Staat unterworfen wird. Ebenso wird der Mensch in seinem Handeln durch harte anonyme Ursachen wie bspw. Naturgesetze und Gene fremdbestimmt, bei denen er keine freie Entscheidung hat (vgl. Markus Gabriel).

Lernmaterial

Einen guten Überblick zum atheistischen ExistentialismusTheorie, die davon ausgeht, dass der Mensch frei ist und mit… More bildet das folgende Video:

http://Der Mensch ist zur Freiheit verurteilt | Jean-Paul Sartre