Im Grunde Gut

Rutger Bregman

Rutger Bregman fordert in seinem Buch „Im Grunde Gut“ unsere grundlegenden Annahmen über die menschliche Natur heraus. Mit faszinierenden historischen Ereignissen und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zeigt er auf, dass Menschen von Natur aus kooperativ und mitfühlend sind, entgegen dem weit verbreiteten Glauben an ihre inhärente Boshaftigkeit.

Im Grunde Gut bietet eine inspirierende Perspektive auf die Menschheit und regt dazu an, die Welt und unsere Mitmenschen mit neuen Augen zu sehen.

Biografie

Rutger Bregman (*26.04.1988 in Renesse) ist ein niederländischer Historiker, Autor und Aktivist. Bregman studierte Geschichte an der Universität Utrecht und der University of California. Zu seinen bekanntesten Werken gehören „Utopien für Realisten: Die Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und das bedingungslose Grundeinkommen“ und „Im Grunde gut: Eine neue Geschichte der Menschheit“.

Zitate

Schaubild

2. Weltkrieg

Am 7. September 1940 bombardierten 348 Bomber auf Befehl von Adolf Hitler London. Innerhalb von 9 Monaten gingen mehr als 80000 Bomben nieder; mehr als 40000 Menschen starben. Hitlers Ziel: die Moral der Briten und ihren Zusammenhalt vernichten.

Doch die Reaktion der Briten entsprach dem genauen Gegenteil: Sie bauten Notfallkliniken, auch für psychische Opfer. Es herrschte viel Leid, aber die Briten hielten zusammen und reagierten weitestgehend mit Humor auf den Angriff. Sie halfen sich gegenseitig und behielten die Ruhe. Auch ihr Humor war stärker denn je: Zerstörte Geschäfte waren <<MORE OPEN THAN USUAL>>.

Kurze Zeit später gab der britische Premierminister Winston Churchill den Befehl, Deutschland zu bombardieren, denn er glaubte ebenso wie Hitler, dass die Moral und der Zusammenhalt der Menschen nur eine Fassade ist und bei genug Schaden gebrochen werden könnte. Doch auch er wurde enttäuscht: Ähnlich wie die Briten rückten die Deutschen näher zusammen und unterstützten sich gegenseitig beim Wiederaufbau.

Die Geschehnisse des 2. Weltkrieges greift Bregman auf, um zu verdeutlichen, dass Katastrophenzustände nicht das Schlechteste, sondern das Beste im Menschen hervorbringen: Wir reagieren in Extremsituationen "prosozial", zeigen Mitgefühl, Solidarität und Widerstandskraft. Aus diesem Grund war die Reaktion der Briten nicht typisch britisch, sondern typisch menschlich.

Der Coca-Cola Fall

Der Coca-Cola-Fall in Belgien 1999 wurde in den Medien als eine große Lebensmittelkrise dargestellt, bei der Schüler nach dem Konsum von Coca-Cola-Produkten über Symptome wie Übelkeit und Kopfschmerzen klagten. Diese Berichte führten zu einem massiven Rückruf von etwa 30 Millionen Getränkedosen und -flaschen. Der Vorfall birgt jedoch einige fragliche Punkte:

Forscher fanden zwar Verunreinigungen in einigen der Colas, diese hätten aber nicht ausgereicht, um die beschriebenen gesundheitlichen Reaktionen auszulösen. Es ist wahrscheinlich, dass die Reaktionen der Kinder auf Coca-Cola-Produkte durch die schnelle Verbreitung von Gerüchten und die Dramatisierung der Situation verstärkt wurden. So ist der von Bregman erklärte "Nocebo-Effekt" eingetreten und die Schüler haben aufgrund der Panik und dem Glauben an die Symptome tatsächlich Symptome entwickelt, die aber nicht auf eine tatsächliche Vergiftung zurückzuführen waren.

Der Coca-Cola-Fall zeigt daher, wie schnell sich eine Krise durch mediale Berichterstattung und öffentliche Panik der Menschen verschärfen kann, auch wenn die tatsächliche Gefahr möglicherweise nicht so groß ist.

Der Fall beweist ebenso die Wirksamkeit des Nocebo-Effekts, der besagt, dass Nebenwirkungen bzw. etwas Negatives eintreten werden, wenn man sie erwartet, also daran glaubt, dass sie eintreten werden.

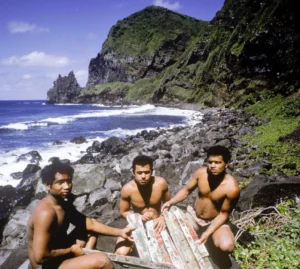

Der echte Herr der Fliegen

Die Geschichte von Ata Island ist bekannt als düstere Realität des Romans „Herr der Fliegen“ von William Golding, in dem mehrere Kinder auf einer einsamen Insel stranden Gewalt und Anarchie ausbricht. Doch was wirklich auf 'Ata passiert ist, entspricht dem absoluten Gegenteil:

Ata Island ist eine kleine Insel im Pazifik und gehört zu Tonga. 1965 beschlossen sechs Jungen aus Tonga, von ihrer Heimatinsel nach Fiji zu segeln und strandeten nach einem Sturm auf der unbewohnten Insel 'Ata. Statt in Anarchie zu verfallen, organisierten sie sich, teilten Aufgaben auf, bauten Unterkünfte, sammelten Regenwasser und beschafften Nahrung. Ihre enge Zusammenarbeit ermöglichte ihr Überleben: Sie unterstützten sich gegenseitig, und lösten Konflikte friedlich; Als sich einer der Jungen das Bein brach, pflegten die anderen ihn, bis er wieder gesund war. 15 Monate später entdeckte ein australischen Fischer die Jungen zufällig und rettete sie.

Die wahre Geschichte von Ata Island zeigt, dass Menschen, selbst in Extremsituationen, fähig sind, zu kooperieren, sich zu unterstützen und humane Werte aufrechtzuerhalten, im Gegensatz zu den düsteren Annahmen über die menschliche Natur aus Goldings Roman.

Diese Geschichte ist ein Beweis dafür, dass das Bild von Menschen, die unter Druck zu Gewalt und Anarchie neigen, nicht der Realität entspricht, sondern menschliche Gemeinschaft und Solidarität auch in extremen Situationen bestehen können.

Die Osterinsel

Die lang für wahr gehaltene Erzählung über die Osterinsel besagt, dass das Volk der Osterinsel (Rapa Nui) durch Abholzung und Übernutzung der Ressourcen ihre eigene Zivilisation zerstörte. Sie diente in der Geschichte und Wissenschaft als Beispiel für den selbstverschuldeten Untergang einer Gesellschaft durch Umweltzerstörung. Stattdessen zeigen neuere Forschungen, dass der Grund für die Zerstörung ein gänzlich anderer ist:

Die Entwaldung der Insel lässt nicht ausschließlich auf menschliche Aktivitäten, sondern auch auf ein Rattenplage zurückzuführen. Trotz der schwierigen Bedingungen suchten die Inselbewohner innovative Lösungen, um zu überleben. Hauptfaktor des Untergangs waren allerdings äußere Einflüsse - insbesondere die Ankunft europäischer Entdecker. Diese brachten Krankheiten, machten Sklavenjagden und verübten kulturelle Zerstörung, was die Zahl der einheimischen Bevölkerung stark verringerte.

Bregman nutzt die Geschichte der Osterinsel, um zu zeigen, dass sie nicht als Negativbeispiel für die Selbstausrottung des Menschen verstanden werden sollte, sondern als Beispiel dafür, dass Menschen in schwierigen Situationen oft resiliente und kreative Lösungen finden. Die Bewohner sind nämlich nicht, wie angenommen, durch eigene Dummheit oder Gier untergegangen, sondern durch eine Kombination von Umweltfaktoren und kolonialer Einmischung. Man sollte deshalb nicht vorschnell annehmen, dass der Mensch von Natur aus selbstzerstörerisch handelt, so wie zahlreiche falsche Reportagen und Studien behaupten.

Stanford-Prison-Experiment

Das Stanford-Prison-Experiment wurde 1971 von dem Psychologen Philip Zimbardo an der Stanford University durchgeführt, um die Auswirkungen von Macht und Autorität auf den Menschen zu untersuchen und so Rückschlüsse auf die menschliche Natur zu ziehen. Dazu wurden freiwillige männliche Studenten in zwei Gruppen eingeteilt: Gefangene und Wärter. Die „Gefangenen“ wurden in einem nachgebauten Gefängnis eingesperrt und mussten den Regeln der „Wärter“ gehorchen.

Seit einigen Jahren steht das Experiment jedoch in Kritik, weil die Ergebnisse manipuliert wurden:

Zimbardo und sein Team beeinflussten das Experiment stärker als ursprünglich berichtet, indem sie den „Wärtern“ aggressives Verhalten befahlen. Einige „Wärter“ gaben im Nachhinein an, ihr Verhalten bewusst übertrieben zu haben, um den Erwartungen zu entsprechen. Zudem waren die Teilnehmer nicht zufällig ausgewählt, sondern zeigten bestimmte Persönlichkeitsmerkmale auf, die sie für das Experiment eigneten. Ebenso gab es keine ausreichenden Schutzmaßnahmen für die psychische Gesundheit der Teilnehmer.

Das Stanford-Prison-Experiment war also kein realistisches Abbild der menschlichen Natur, sondern ein kontrolliertes Szenario, in dem die Teilnehmer durch Anweisungen und Druck manipuliert wurden.

Milgram-Experiment

Das 1961 von dem Psychologen Stanley Milgram durchgeführte Experiment sollte zeigen, wie weit Menschen gehen, wenn eine Autorität ihnen befiehlt, anderen Menschen Schmerzen zuzufügen. Dazu wurden Teilnehmer als „Lehrer“ ausgewählt und sollten einem „Schüler“ bei falschen Antworten auf Fragen zunehmend stärker werdende Elektroschocks verabreichen. Viele „Lehrer“ setzten das Schocken trotz des Leidens der „Schüler“ fort, wenn die Autorität es ihnen befahl. Doch die Wahrheit weicht von den Berichten ab:

Milgram und sein Team übten viel mehr Druck auf die Teilnehmer aus, als berichtet. Viele Teilnehmer erlebten extremen emotionalen Stress, was zeigt, dass sie gegen ihr Mitgefühl kämpften. Hinzu kommt, dass die Teilnehmerauswahl eingeschränkt war und Milgram die Ergebnisse möglicherweise zugunsten seiner Hypothese interpretierte. Auch aus ethischer Sicht ist das Experiment höchst kritisch, da die Teilnehmer extremem Stress ausgesetzt waren und unzureichend betreut wurden.

Das Milgram-Experiment dient daher nicht als realistische Enthüllung menschlicher Natur, sondern zeigt nur, wie menschliches Handeln durch Druck von Autoritäten beeinflusst wird und wie manipulative Methoden die Ergebnisse verfälschen können.

Heiligabend 1914

Am Heiligabend 1914, im ersten Jahr des Ersten Weltkriegs, ereignete sich an der Westfront ein einzigartiger Vorfall, der als „Weihnachtsfrieden“ bekannt wurde: Britische und deutsche Soldaten legten spontan einen inoffiziellen Waffenstillstand ein und sangen gemeinsam Lieder, trafen sich im Niemandsland, tauschten Geschenke aus, spielten Fußball und bargen die Leichen gefallener Kameraden. Der Waffenstillstand dauerte bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Da die höheren Befehlshaber auf beiden Seiten dies jedoch ablehnten, sorgten sie dafür, solche Art von Brüderlichkeit in den folgenden Jahren zu unterbinden.

Der Weihnachtsfrieden von 1914 zeigt, dass selbst in den dunkelsten Zeiten Menschlichkeit und Mitgefühl möglich sind. Trotz der Feindseligkeiten und dem Horror des Krieges waren die Soldaten bereit, ihre Differenzen für einen Moment beiseitezulegen, um das Gemeinsame zu feiern.

Es verdeutlicht die Absurdität und Unmenschlichkeit des Krieges, indem es zeigt, dass die „Feinde“ viel gemeinsam haben - nämlich ihre Menschlichkeit - und dass sie nur durch äußere Umstände gegeneinander gerichtet wurden.

domestizierte Silberfüchse

In den 1950er Jahren begann der russische Wissenschaftler Dmitri Beljajew, Silberfüchse über mehrere Generationen hinweg gezielt zu züchten. Dabei wählte er nur die fügsamsten und freundlichsten Füchse aus und verpaarte sie miteinander.

Innerhalb weniger Generationen konnte man deutliche Veränderungen in ihrem Verhalten beobachten: Sie wurden zahmer, menschenfreundlicher und entwickelten sogar kindliche, verspielte Eigenschaften. Neben den Verhaltensänderungen traten auch körperliche Veränderungen auf: Die Silberfüchse entwickelten Schlappohren, gefleckte Felle, geringelte Schwänze und das Männchen wurde dem Weibchen immer ähnlicher – typische Merkmale von Haustieren.

Dieses Experiment beweist, dass die Domestizierung nicht nur Verhaltensänderungen, sondern auch tiefgreifende genetische Veränderungen hervorruft, die sich auf Erscheinungsbild und Physiologie des Tieres auswirken.

Bregman nutzt Beljajews Experiment als Erklärung für die menschliche Evolution: Es ist wahrscheinlich, dass auch der Mensch über Jahrtausende hinweg kooperative und soziale Eigenschaften entwickelt hat, die zum Überleben der Spezies beitrugen, denn ein Nebenprodukt der Freundlichkeit ist auch die Intelligenz.

Er verwendet die Ergebnisse, um seine These zu unterstützen, dass der Mensch von Natur aus gut und sozial ist und dass Kooperation ein entscheidender Faktor in der menschlichen Evolution war, durch die der Mensch, im Gegensatz zu anderen menschlichen Spezies (z.B. homo neanderthalensis), überleben konnten.

Der Erfolg des "Homo puppy"

Die Geschichte des Lebens auf der Erde (4000 Mio. Jahre)

→ wiedergegeben in einem Kalenderjahr

Erstes Leben auf Erden

…

Die Dinosaurier sterben aus.

23:00 Uhr: Die ersten Menschen

23:58 Uhr: Aufkommen der Landwirtschaft

Fähigkeiten des Homo puppy

Der Mensch hat sich im Laufe der Evolution „selbst domestiziert“: Kooperation, Freundlichkeit und geringe Aggressivität sicherten das Überleben und führten zum „Homo Puppy“. In Im Grunde Gut steht er als Symbol für die freundliche menschliche Natur und den Erfolg prosozialen Verhaltens.

Kooperation

Während viele Tiere in Gruppen leben, zeichnet sich der Mensch dadurch aus, dass er in großen, komplexen Gemeinschaften zusammenarbeiten und leben kann.

Sprache und Kultur

Durch die kooperativen Fähigkeiten des Menschen sind Sprache und Kultur entstanden. Sprache ermöglichte es dem Menschen, in großen Gruppen erfolgreich zu kommunizieren, wodurch komplexe soziale Strukturen entstanden. Kultur ermöglichte das Weitergeben von Wissen und Normen über viele Generationen.

Emotionen

Durch Emotionen kann der Mensch soziale Bindungen aufbauen und pflegen. Sie sind ein wichtiges Werkzeug nonverbaler Kommunikation: Durch Mimik und Gestik teilen Menschen ihre Gefühle mit anderen.

Empathie und Mitgefühl fördern unser Verständnis für andere und ein friedliches Zusammenleben, während Schuld und Scham uns Verstöße gegen soziale Normen oder die menschliche Moral signalisieren.

10 Lebensregeln

Bregmans Lebensregeln zeigen praktische Wege, wie wir unser Vertrauen in die Menschlichkeit stärken und ein positives Menschenbild gewinnen können. Sie inspirieren zu Mitgefühl und Optimismus und fordern uns auf, gesellschaftliche Strukturen zu hinterfragen, die Misstrauen und Konkurrenz fördern.

Bringe deinen Mitmenschen Vertrauen entgegen, es fördert positive Beziehungen und Kooperation.

Da die meisten Menschen im Grunde gut sind, wird dein Vertrauen in den meisten Fällen nicht missbraucht werden. Und wenn doch: Nimm diese Erfahrung mit und ordne sie realistisch ein.

Lerne, anderen zu verzeihen, denn so verschwendest du weniger Zeit damit, Hass zu empfinden und kannst an dir selbst arbeiten. Also sieh das Gute in anderen, denn das beeinflusst auch dein eigenes Verhalten positiv.

Erwarte nicht, dass andere dasselbe mögen oder ablehnen wie du – jeder hat einen eigenen Geschmack. Sei offen, stelle eine Frage und finde heraus, was dein gegenüber wirklich denkt und empfindet.

Habe Mut, deinen Verstand zu benutzen, wenn deine Freundlichkeit oder dein Ärger dir im Weg stehen. Lass deine Gefühle nicht deine Entscheidungen kontrollieren.

Merke dir: Manchmal kann Freundlichkeit auch problematisch werden, wenn du ihretwegen Unrecht geschehen lässt oder Intoleranz billigst.

Begegne fremden Menschen genauso mit Mitgefühl, wie du deinen Liebsten begegnest. Dann wird dir bewusst, dass der Fremde genauso Mensch ist wie du und dir näher steht, als du denkst.

Denke sorgfältig darüber nach, auf Basis welcher Informationsquellen du dir eine Meinung bildest. Die Nachrichten und Social Media Plattformen fokussieren sich meist auf negative Ausnahmen und überspitzen Geschehnisse. Hassnachrichten, Fake News und Populismus können deine Meinung unterbewusst beeinflussen, also greife lieber zur regionalen Tageszeitung, nicht zur Boulevardzeitung.

Fehler sind menschlich und Menschen können sich ändern. Hass und Gewalt können nur mit Frieden und Verständnis verhindert werden.

Mache dir bewusst, dass auch deine größten Feinde Menschen sind und sich verbessern können – dazu brauchen sie deine Unterstützung, nicht Hass und Ablehnung.

Gestehe dir selbst ein, dass du im Grunde gut bist und öfter aus freundlichen Motiven handelst, als du wahrhaben willst.

Dein Verhalten löst immer eine Kettenreaktion aus, also sorge dafür, dass du einen positiven Effekt auf andere hast, indem du Mitgefühl und Freundlichkeit verteilst.

„In Wirklichkeit leben wir auf dem Planeten A, auf dem Menschen zutiefst zum Guten neigen. Seien Sie also realistisch. Outen Sie sich. Folgen Sie Ihrer Natur und schenken Sie Vertrauen. Schämen Sie sich nicht für Ihre Großzügigkeit und tun Sie das Gute bei hellem Tageslicht. Vielleicht werden Sie zunächst noch als töricht und naiv abgetan. Doch bedenken Sie: Die Naivität von heute kann die Nüchternheit von morgen sein. Es ist Zeit für ein neues Menschenbild. Es ist Zeit für einen neuen Realismus.“

Rutger Bregman: Im Grunde Gut

Im Grunde Gut

Im Grunde Gut beweist die Realität von Tschechows Weisheit: „Der Mensch wird erst dann besser, wenn Sie ihm zeigen, wie er ist.“

Die Medien beeinflussen unser Menschenbild tiefgreifend und täuschen uns täglich, indem sie suggerieren, der Mensch sei von Natur aus schlecht.

Doch Bregman zeigt in Im Grunde gut, dass Menschen von Natur aus kooperativ und wohlwollend sind – ein realistisches Menschenbild, das durch Pessimismus verzerrt wird, was in einem gefährlichen Zirkel endet: Wir handeln entsprechend der Annahme, schlecht zu sein und verstärken so negatives Verhalten in uns und in anderen.

Ein positives, realistisches Menschenbild hingegen hat das Potenzial, unsere Welt zum Besseren zu wandeln. Deshalb ruft Bregman uns auf, das Gute im Menschen zu erkennen und einen realistischen Optimismus zu leben. Indem wir an das Gute glauben, fördern wir Vertrauen, Mitgefühl und Wandel.

Es liegt in unserer Verantwortung, diesen Optimismus in die Welt zu tragen und daran zu erinnern, wer wir wirklich sind – und sein können!