Determinismus

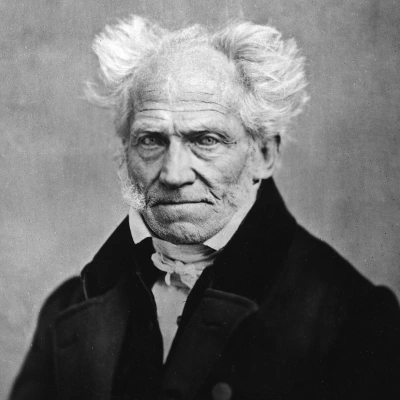

Arthur Schopenhauer

Inhalt

Biografie

Zitate

Original Textauszug

Ein freier Wille wäre […] ein solcher, der nicht durch Gründe […] bestimmt würde; dessen einzelne Äußerungen (Willensakte) also schlechthin und ganz ursprünglich aus ihm selbst hervorgingen, ohne durch vorhergängige Bedingungen notwendig herbeigeführt […] zu sein. […] [Bei der Auffassung, dass der Wille] ein ohne zureichende Gründe sich Entscheidendes sei, dessen Entschlüsse unter gegebenen Umständen bei ein und demselben Menschen so oder auch entgegengesetzt ausfallen könnten [handelt es sich um einen Irrtum].

Um die Entstehung dieses für unser Thema so wichtigen Irrtums speziell und aufs Deutlichste zu erläutern […] wollen wir uns einen Menschen denken, der, etwa auf der Gasse stehend, zu sich sagte: „Es ist 6 Uhr abends, die Tagesarbeit ist beendigt. Ich kann jetzt einen Spaziergang machen; oder ich kann in den Klub gehn; ich kann auch auf den Turm steigen, die Sonne untergehn zu sehn; ich kann auch ins Theater gehn; ich kann auch diesen oder aber jenen Freund besuchen; ja ich kann auch zum Tor hinauslaufen, in die weite Welt, und nie wiederkommen. Das alles steht allein bei mir, ich habe völlige Freiheit dazu; tue jedoch davon jetzt nichts, sondern gehe ebenso freiwillig nach Hause, zu meiner Frau.“ Das ist geradeso, als wenn das Wasser spräche: „Ich kann hohe Wellen schlagen (ja! nämlich im Meer und Sturm), ich kann reißend hinabeilen (ja! nämlich im Bette des Stroms), ich kann schäumend und sprudelnd hinunterstürzen (ja! nämlich im Wasserfall), ich kann frei als Strahl in die Luft steigen (ja! nämlich im Springbrunnen), ich kann endlich gar verkochen und verschwinden (ja! bei 80° Wärme); tue jedoch von dem allen jetzt nichts, sondern bleibe freiwillig, ruhig und klar im spiegelnden Teiche.“ Wie das Wasser jenes alles nur dann kann, wann die bestimmenden Ursachen zum einen oder zum andern eintreten; ebenso kann jener Mensch, was er zu können wähnt, nicht anders als unter der selben Bedingung. Bis die Ursachen eintreten, ist es ihm unmöglich: dann aber muss er es sogar wie das Wasser, sobald es in die entsprechenden Umstände versetzt ist.

[…] Ich kann […], wenn ich will , alles, was ich habe, den Armen geben und dadurch selbst einer werden – wenn ich will ! – Aber ich vermag nicht, es zu wollen ; weil die entgegengesetzten Motive zu viel Gewalt über mich haben, als dass ich es könnte. Hingegen, wenn ich einen anderen Charakter hätte, und zwar in dem Maße, dass ich ein Heiliger wäre, dann würde ich es wollen können; dann aber würde ich auch nicht umhinkönnen, es zu wollen, würde es also tun müssen. […]

Unter der Voraussetzung der Willensfreiheit wäre jede menschliche Handlung ein unerklärliches Wunder – eine Wirkung ohne Ursache.

Arthur Schopenhauer: Die beiden Grundprobleme der Ethik, I: Über die Freiheit des Willens, in: Sämtliche Werke. Hrsg. von W. Löhneysen, Bd. 3. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1977. S. 527, 561-562, 563, 565

Lernzettel

Theorieeinordnung:

- Schopenhauer vertritt den DeterminismusPosition, die davon ausgeht, dass der Mensch keinen freien w… More

Problemfrage:

- Ist der Mensch ein freies Wesen mit einem freien Willen oder ist er determiniert?

Lösung:

- Der Mensch ist in seinem Handeln determiniert; er besitzt keinen freien Willen.

Argumentation:

- Grundannahme: Alle Handlungen/Entscheidungen des Menschen sind grundsätzlich vorhersehbar (weil wir durch Einflüsse völlig determiniert sind)

- →Wenn man alle diese Einflüsse kennen und verstehen würde, dann könnte man folglich alles Handeln vorhersehen. Der Mensch ist aber nicht in der Lage, alles Handeln vorherzusehen, da er alle diese Einflüsse nicht kennt & nicht versteht. Also bleibt sein Handeln unvorhersehbar.

- freier Wille = Unbedingtes, das aus sich selbst hervorgeht → er wäre eine Wirkung ohne Ursache

- es ist unmöglich, dass eine menschliche Handlung aus freiem Willen getroffen wird, da dies sonst ein unerklärliches Wunder bzw. eine Wirkung ohne Ursache wäre → der Mensch ist fremdbestimmt durch Ursachen

- menschlicher Wille wird durch Gründe, Bedingungen, Äußerungen, mögliche Konsequenzen, etc. beeinflusst → Entscheidung wird auf dem Prinzip von Wirkung & Ursache (Kausalität) getroffen

→ Vergleich des Menschen mit stillem Wasser: Sowie das Wasser in einem Glas sich nicht ohne Einwirkung bewegen kann, kann der Mensch auch nicht ohne Einwirkung handeln - Veranschaulichung: Ich kann einem Armen alles geben, was ich besitze, wenn ich will. Aber ich bin nicht in der Lage, es zu wollen, weil die negativen Konsequenzen mich zu sehr beeinflussen.

→ dieses Wollen ist ausschließlich die Eigenschaft eines Heiligen, mithin muss jeder Heilige es wollen & demnach auch tun → Folglich ist ein heiliges Wesen genauso unfrei wie der Mensch, weil es dazu verurteilt ist, alles abzugeben - Fazit: Der Mensch trägt keine Verantwortung für sein Handeln, da er durch Umstände und Einflüsse vollständig determiniert ist

Schaubild

Klausurtext

Bitte beachte, dass die hier zur Verfügung gestellten Beispiellösungen von Klausurtexten als Lernhilfe gedacht sind. Es ist von größter Bedeutung, dass du diese Texte nicht einfach auswendig lernst. Stattdessen sollst du sie nutzen, um die Struktur und Herangehensweise zu verstehen. Nur so kannst du deine eigenen Fähigkeiten verbessern und den Stoff wirklich verinnerlichen. Das bloße Auswendiglernen der Texte verhindert den eigentlichen Lerneffekt und erschwert es dir, das Gelernte in neuen Situationen anzuwenden, sodass du in Klausuren anschließend schlechter abschneiden wirst. Lerne daher aktiv mit den Beispiellösungen und entwickle deine eigenen Lösungswege.

Viel Erfolg beim Lernen!

Ein berühmter Vertreter des DeterminismusPosition, die davon ausgeht, dass der Mensch keinen freien w… More, einer Theorie, die die Ideenach Hume: Erinnerung bzw. Nachempfindung eines Eindrucks, a… More eines freien Willens ablehnt, war der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer.

Schopenhauers DeterminismusPosition, die davon ausgeht, dass der Mensch keinen freien w… More basiert auf der Auffassung, der freie Wille stelle ein unbedingtes Prinzip einer Wirkung ohne Ursache dar. Er argumentiert, es sei unmöglich, dass eine menschliche Handlung aus freiem Willen getroffen werde, da dies einem unerklärlichen Wunder gleichkäme. Der Mensch handle daher nur aufgrund von Ursachen, habe entsprechend keinen freien Willen.

Schopenhauer erklärt, der menschliche Wille werde durch eine Vielzahl von Faktoren wie Gründe, Bedingungen, äußere Umstände und mögliche Konsequenzen beeinflusst. Entscheidungen würden also immer dem Prinzip von Ursache und Wirkung, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More dem Kausalitätsprinzip, folgen. Zur Veranschaulichung seines Gedankens vergleicht er den menschlichen Willen mit stillem Wasser: So wie Wasser in einem Glas nur in Bewegung gerate, wenn eine äußere Ursache darauf einwirke, werde auch der menschliche Wille durch äußere Ursachen angetrieben und bestimmt.

Um sein Argument zu untermauern, führt Schopenhauer ein zweites Beispiel an: Der Mensch könne einem Armen seinen gesamten Besitz geben, wenn er das wolle. Allerdings sei er [der Mensch] nicht in der Lage, dies zu wollen, da die negativen Konsequenzen einer solchen Handlung ihn zu stark beeinflussen würden. Das uneingeschränkte Wollen sei eine Eigenschaft, die nur einem Heiligen zukomme. Doch auch der Heilige, erklärt er, besitze keinen freien Willen. Denn da ein Heiliger alles abgeben könnte, müsse er dies auch wollen. So wäre er ebenso unfrei wie der Mensch, weil er durch seine Eigenschaften als Heiliger dazu verurteilt wäre, alles abzugeben.

Schopenhauers DeterminismusPosition, die davon ausgeht, dass der Mensch keinen freien w… More hebt somit hervor, dass sowohl menschliche Handlungen als auch die Handlungen aller anderen Wesen durch Ursachen bestimmt und somit unfrei seien. Der Mensch handele stets im Rahmen von Kausalitätsketten und absolute Freiheit des Willens existiere nicht.

(Anna-Marie H. – LK MH 2024)

Arthur Schopenhauer war ein Vertreter des DeterminismusPosition, die davon ausgeht, dass der Mensch keinen freien w… More und vertrat die Auffassung, der Mensch sei in seinen Handlungen determiniert, besitze also keinen freien Willen.

Zunächst, so definiert der Philosoph, wäre das Wesen des freien Willens, dass er aus sich selbst heraus existiert, mithin als etwas Unbedingtes, als eine Wirkung ohne Ursache. Eine solche Annahme, nach welcher Wirkungen ohne Ursache existieren könnten, sei jedoch unhaltbar, da es in der Welt keine Existenz bzw. keine Wirkung ohne Ursache geben könne. Ein derartiges Phänomen würde nämlich einem unerklärlichen Wunder gleichen. Folglich sei er [der Mensch] durch die Fremdbestimmtheit der Ursachen niemals dazu in der Lage, eine Handlung aus freiem Willen zu vollziehen, mithin existiere der freie Wille überhaupt nicht.

Weiterführend postuliert Schopenhauer, es handle sich bei den Menschen also um eine bloße Scheinfreiheit. Denn ihr Wille werde stets von Gründen, Bedingungen, Äußerungen, möglichen Konsequenzen, usw. beeinflusst. Da all diese Faktoren dem Kausalitätsprinzip d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More das Prinzip von Ursache und Wirkung, unterworfen seien, wäre der Mensch in seinen Handlungen determiniert, könne sich also nicht anders entscheiden, als es die Gesamtheit der Bedingungen vorschreibe.

Um diesen Gedanken zu illustrieren, bedient sich Schopenhauer eines Vergleichs: Er vergleicht die Entscheidungen des Menschen mit stillem Wasser. Dazu schreibt er: „Wie das Wasser jenes alles nur dann kann, wann die bestimmenden Ursachen zum einen oder zum andern eintreten; ebenso kann jener Mensch, was er zu können wähnt, nicht anders als unter der selben Bedingung.“ Nach Schopenhauer wäre das Wasser genau dann frei, wenn es sich ohne jegliche Einwirkung von außen bewegen könnte. Da jedoch stets eine Ursache – also eine äußere Einwirkung – notwendig sei, um in Bewegung zu geraten, könne es keine Freiheit besitzen. Ebenso sei der Mensch unfähig, ohne äußere Einflüsse zu handeln. Er vermöge also ebenfalls nicht ohne kausale Einwirkungen zu handeln.

Ein konkretes Beispiel führt Schopenhauers Gedanken, der freie Wille existiere nicht, weiter aus: Der Mensch könne durchaus den Wunsch haben, einem Armen alles, was er besitze, abzugeben. Dennoch sei er nicht in der Lage den Wunsch umzusetzen, da ihn die negativen Konsequenzen – etwa der Verlust seiner eigenen Sicherheit – zu sehr beeinflussen würden.

Einzig und allein ein Heiliger, so Schopenhauer, wäre dazu befähigt, einem Bedürftigen alles zu geben, was er besitze. Eine solche Handlung würde jedoch ebenfalls nicht dem freien Willen entspringen, sondern der innere Natur des Heiligen, weshalb er gar nicht anders handeln könne. Dieser sei also gleichermaßen unfrei wie der Mensch, da er aufgrund seiner Güte dazu verurteilt wäre, alles abgeben zu wollen und dies folglich auch tun müsse.

Schließlich kommt Schopenhauer zu dem Schluss, alle Menschen – so auch ein Heiliger – wären den äußeren Einflüssen unterworfen. Denn jede Handlung – als Wirkung – gehe notwendigerweise auf eine Einwirkung – eine Ursache – zurück, wodurch alle Wesen determiniert und ohne freien Willen seien.

(Barbara J. – LK MH 2025)

Ein weiterer Philosoph, der sich mit der Frage nach der Freiheit des Menschen beschäftigt hat, ist der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer.

Er definiert zunächst den freien Willen als etwas Unbedingtes, das aus sich selbst hervorgehe und benennt diesen als eine Wirkung ohne Ursache. Demnach sei es laut Schopenhauer unmöglich, dass eine menschliche Handlung aus freiem Willen getroffen werde, denn eine Wirkung ohne Ursache sei ein unerklärliches Wunder. Diese Auffassung vertrat auch der Philosoph Thomas von Aquin: Nichts könne sich selbst verursachen und somit bräuchte alles eine Ursache, damit eine Wirkung folgen könne.

Um seine These, der Mensch handle nach Ursachen, zu veranschaulichen, vergleicht Schopenhauer den Menschen mit einem Glas Wasser: Ohne eine äußere Ursache passiert mit dem Wasser in einem Glas nichts. Es benötigt beispielsweise Wind, um Wellen auf dem Ozean hervorzurufen. Daraus schlussfolgert er, dass auch für menschliches Handeln Ursachen benötigt würden. Durch Gründe, Bedingungen, Angst vor Konsequenzen oder äußere Umstände komme es zu einem „beeinflussten“ Willen, mit welchem der Mensch schließlich eine Entscheidung treffe.

Er führt ein weiteres Beispiel dafür an, wie der Mensch in seinen Entscheidungen beeinflusst werde: So könne ein Mensch sich vornehmen, seinen gesamten Besitz an einen Armen zu geben, wenn er das will. Er sei jedoch durch den Einfluss der Angst vor den negativen Konsequenzen nicht in der Lage dazu, es zu wollen. Dieses Wollen sei ausschließlich die Eigenschaft eines Heiligen, wodurch jeder Gott und Heilige das Gute wollen und demnach auch ausführen müsse. Dadurch sei ein heiliges Wesen also genauso unfrei wie der Mensch, da es dazu verurteilt wäre, alles abzugeben.

Abschließend lässt sich also festhalten, dass der Mensch laut Schopenhauer determiniert in seinem Handeln ist, da er durchgängig durch äußere Umstände, mögliche Konsequenzen, Äußerungen und vieles mehr in seinen Entscheidungen geleitet werde.

(Anna V. – LK MH 2024)

Tragfähigkeit

- Es stimmt, dass der eigene Wille durch äußere Einflüsse gelenkt werden kann → z.B. durch Drohungen, negative Konsequenzen, etc.

- Der Mensch ist den Naturgesetzen unterworfen → spricht für den DeterminismusPosition, die davon ausgeht, dass der Mensch keinen freien w… More

- Schopenhauer betont die zentrale Rolle von Motivation bei menschlichen Handlungen → ohne Motivation ist es unmöglich, zu handeln → empirische Belegbarkeit dieser Beeinflussung durch Motivationen

- es ist gesellschaftlich akzeptiert, dass man durch äußere Faktoren beeinflusst wird (s. Rechtsprechung mildernde Umstände)

- die Behauptung, es gebe keinen freien Willen, ist deshalb falsch, weil äußere Einflüsse den Menschen zwar in seiner Entscheidung beeinflussen können, er aber immer noch selbst entscheiden kann, was er tut → auch wenn mögliche Konsequenzen gegen eine Handlung sprechen, kann er diese wählen, wenn er gute Gründe dafür hat (s. Soßenbeispiel Gabriel)

- der Vergleich des Menschen mit Wasser ist sehr vereinfacht und somit wird die Komplexität des menschlichen Bewusstseins und einhergehender Entscheidungen vernachlässigt

- er argumentiert mit dem Kausalitätsprinzip

→ es mag zwar keinen absolut freien Willen geben, da der Mensch immer beeinflusst wird, jedoch ist ein freier Wille möglich

Teste dein Wissen

Das Kausalitätsprinzip oder auch Prinzip von Ursache und Wirkung widerspreche laut Schopenhauer dem freien Willen.

Nach Schopenhauer wäre der freie Wille eine Wirkung ohne Ursache. Folglich könnten menschliche Handlungen nicht aus freiem Willen getroffen werden, da dies einem „unerklärlichen Wunder“ gleichkäme.

Schopenhauer nennt unter anderem Gründe, Bedingungen, äußere Umstände und mögliche Konsequenzen als Faktoren, die den menschlichen Willen beeinflussen würden.

So besitze der Mensch zwar einen Willen, dieser sei aber beeinflusst und determiniert.

Schopenhauer vergleicht den menschlichen Willen mit stillem Wasser, das nur in Bewegung gerät, wenn eine äußere Ursache darauf einwirkt, ähnlich wie der menschliche Wille durch äußere Ursachen bestimmt werde. So könne er [der Mensch] nur handeln, wenn er durch äußere Faktoren gelenkt werde.

Schopenhauer benutzt das Beispiel, dass man einem Armen alles geben könne, was man besitze, wenn man es wollte. Der normale Mensch sei aber nicht in der Lage dazu, dies zu wollen, da ihn die negativen Konsequenzen zu stark beeinflussen würden.

Deshalb sei er in seiner Entscheidung determiniert, so Schopenhauer.

Nach Schopenhauer sei ein Heiliger ebenso unfrei wie der normale Mensch, da er durch seine Eigenschaft als Heiliger dazu verurteilt wäre, alles abzugeben, was er besitzt, weshalb er es wollen und somit auch tun müsse.

Schopenhauers Determinismus hebt hervor, dass sowohl menschliche Handlungen als auch Handlungen eines Heiligen durch Ursachen bestimmt und somit unfrei seien, und dass absolute Freiheit des Willen für kein Wesen existiere.

Schopenhauer würde entgegnen, dass auf den Menschen äußere Einflüsse einwirken und somit den Willen des Menschen determinieren.

Vermutlich wurde Schopenhauer Sartre darin zustimmen, dass ein göttliches Wesen nicht existiert.

Für Roth liegt der Grund des determinierten Willens in den genetischen Veranlagungen des Menschen. Aufgrund der genetischen Ausstattung seien Präferenzen des Menschen vorbestimmt und er könnte somit nicht völlig frei entscheiden, da sie ihn unbewusst beeinflussen würden. Der Einfluss gehe also vom Inneren des Menschen aus.

Schopenhauer hingegen sieht die Ursache des determinierten Willens vorrangig in äußeren Einflüssen wie z.B. Konsequenzen, die die Entscheidungen des Menschen bewusst lenken.

Gabriel würde Schopenhauer darin zustimmen, der Mensch werde durch harte anonyme Ursachen bzw. Gründe in seinen Entscheidungen beeinflusst. Einflüsse durch harte anonyme Ursachen seien absolut und bindend.

Jedoch würde Gabriel sein Urteil ablehnen, dass der Mensch deshalb unfrei sei. Vielmehr würde er sagen, dass der Mensch zwar durch Gründe beeinflusst werde, er letztendlich jedoch trotzdem selbst entscheiden könne, was er tut oder unterlässt, dieser Einfluss jedoch nicht bindend sei. So führt er das Soßenbeispiel an, um zu zeigen, dass der Mensch vielleicht feste Präferenzen hat, er sich bei Vorhandensein guter Gründe aber trotzdem gegen seine Präferenzen entscheiden kann.