Das Prinzip Verantwortung

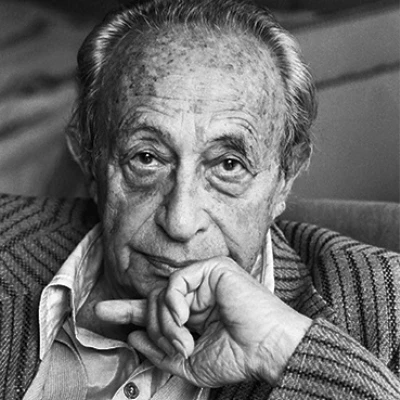

Hans Jonas

Inhalt

Biografie

Zitate

Original Textauszug

Alte und neue Imperative:

Die Anwesenheit des Menschen in der Welt war ein erstes und fraglos Gegebenes gewesen, von dem jede Idee der Verpflichtung im menschlichen Verhalten ihren Ausgang nahm: jetzt ist sie selber ein Gegenstand der Verpflichtung geworden – der Verpflichtung nämlich, die erste Prämisse aller Verpflichtung, das heißt eben das Vorhandensein bloßer Kandidaten für ein moralisches Universum in der physischen Welt, für die Zukunft zu sichern; und das heißt unter anderem, diese physische Welt so zu erhalten, dass die Bedingungen für ein solches Vorhandensein intakt bleiben; und das heißt, ihre Verletzlichkeit vor einer Gefährdung dieser Bedingungen zu schützen. Ich will den Unterschied, den dies für die Ethik macht, an einem Beispiel illustrieren. […]

Kants kategorischer Imperativ sagte: „Handle so, dass du auch wollen kannst, dass deine Maxime allgemeines Gesetz werde.“ Das hier angerufene „kann“ ist das der Vernunft und ihrer Einstimmung mit sich selbst: Die Existenz einer Gesellschaft menschlicher Akteure (handelnder Vernunftwesen) vorausgesetzt , muss die Handlung so sein, dass sie sich ohne Selbstwiderspruch als allgemeine Übung dieser Gemeinschaft vorstellen lässt. Man beachte, dass hier die Grundüberlegung der Moral nicht selber moralisch, sondern logisch ist: das „wollen können “ oder „nicht können“ drückt logische Selbstverträglichkeit oder -unverträglichkeit […] aus. Es liegt aber kein Selbstwiderspruch in der Vorstellung, dass die Menschheit einmal aufhöre zu existieren, und somit auch kein Selbstwiderspruch in der Vorstellung, dass das Glück gegenwärtiger und nächstfolgender Generationen mit dem Unglück oder gar der Nichtexistenz späterer Generationen erkauft wird – so wenig, wie schließlich im Umgekehrten, dass die Existenz und das Glück späterer Generationen mit dem Unglück und teilweise sogar der Vertilgung gegenwärtiger erkauft wird. Das Opfer der Zukunft für die Gegenwart ist logisch nicht angreifbarer als das Opfer der Gegenwart für die Zukunft. Der Unterschied ist nur, dass im einen Fall die Reihe weitergeht, im andern nicht. Aber dass sie weitergehen soll , ungeachtet der Verteilung von Glück und Unglück, ja selbst mit Übergewicht des Unglücks über das Glück, und sogar der Unmoral über die Moral, lässt sich nicht aus der Regel der Selbsteinstimmigkeit innerhalb der Reihe, so lange oder kurz sie eben dauert, ableiten: es ist ein außer ihr und ihr vorausliegendes Gebot ganz anderer Art und letztlich nur metaphysisch zu begründen.

Ein Imperativ, der auf den neuen Typ menschlichen Handelns passt und an den neuen Typ von Handlungssubjekt gerichtet ist, würde etwa so lauten: „Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden“; oder negativ ausgedrückt: „Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung nicht zerstörerisch sind für die künftige Möglichkeit solchen Lebens“ […].

Es ist ohne weiteres ersichtlich, dass kein rationaler Widerspruch in der Verletzung dieser Art von Imperativ involviert ist. Ich kann das gegenwärtige Gut unter Aufopferung des zukünftigen Guts wollen. Ich kann , so wie mein eigenes Ende, auch das Ende der Menschheit wollen. Ich kann, ohne in Widerspruch mit mir selbst zu geraten, wie für mich so auch für die Menschheit ein kurzes Feuerwerk äußerster Selbsterfüllung der Langeweile endloser Fortsetzung im Mittelmaß vorziehen.

Aber der neue Imperativ sagt eben, dass wir zwar unser eigenes Leben, aber nicht das der Menschheit wagen dürfen ; und dass Achill zwar das Recht hatte, für sich selbst ein kurzes Leben ruhmreicher Taten vor einem langen Leben ruhmloser Sicherheit zu wählen (unter der stillschweigenden Voraussetzung nämlich, dass eine Nachwelt da sein wird, die von seinen Taten zu erzählen weiß); dass wir aber nicht das Recht haben, das Nichtsein künftiger Generationen wegen des Seins der jetzigen zu wählen oder auch nur zu wagen. Warum wir dieses Recht nicht haben, warum wir im Gegenteil eine Verpflichtung gegenüber dem haben, was noch gar nicht ist und „an sich“ auch nicht zu sein braucht, jedenfalls als nicht existent keinen Anspruch auf Existenz hat, ist theoretisch gar nicht leicht und vielleicht ohne Religion überhaupt nicht zu begründen. Unser Imperativ nimmt es zunächst ohne Begründung als Axiom.

Hans Jonas: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1984. S. 34-36;

Merkmale des neuen Imperativs:

Es ist […] offensichtlich, dass der neue Imperativ sich viel mehr an öffentliche Politik als an privates Verhalten richtet, welches letztere nicht die kausale Dimension ist, auf die er anwendbar ist. Kants kategorischer Imperativ war an das Individuum gerichtet und sein Kriterium war augenblicklich. Er forderte jeden von uns auf, zu erwägen, was geschehen würde, wenn die Maxime meiner jetzigen Handlung zum Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gemacht würde oder es in diesem Augenblick schon wäre: die Selbsteinstimmigkeit oder Nichteinstimmigkeit einer solchen hypothetischen Verallgemeinerung wird zur Probe meiner privaten Wahl gemacht. Aber es war kein Teil dieser Vernunftüberlegung, es bestehe irgendeine Wahrscheinlichkeit dafür, dass meine private Wahl tatsächlich allgemeines Gesetz werde oder zu einem solchen Allgemeinwerden auch nur beitrage. In der Tat, reale Folgen sind überhaupt nicht ins Auge gefasst und das Prinzip ist nicht dasjenige objektiver Verantwortung, sondern das der subjektiven Beschaffenheit meiner Selbstbestimmung. Der neue Imperativ ruft eine andere Einstimmigkeit an: nicht die des Aktes mit sich selbst, sondern die seiner schließlichen Wirkungen mit dem Fortbestand menschlicher Aktivität in der Zukunft. Und die „Universalisierung“, die er ins Auge fasst, ist keineswegs hypothetisch – das heißt die bloß logische Übertragung vom individuellen „Ich“ auf ein imaginäres, kausal damit unverbundenes „Alle“ („wenn jeder so täte“): im Gegenteil, die dem neuen Imperativ unterworfenen Handlungen, nämlich Handlungen des kollektiven Ganzen, haben den universalen Bezug in dem tatsächlichen Ausmaß ihrer Wirksamkeit […].

Dies nun fügt dem moralischen Kalkül den Zeithorizont hinzu, der in der logischen Augenblicksoperation des kantischen Imperativs gänzlich fehlt: extrapoliert der letztere in eine immer-gegenwärtige Ordnung abstrakter Kompatibilität, so extrapoliert unser Imperativ in eine berechenbare wirkliche Zukunft als die unabgeschlossene Dimension unserer Verantwortlichkeit.

ebd., S. 37f.

Lernzettel

Theorieeinordnung:

- Jonas formulierte in seinem Werk das Prinzip Verantwortung eine um einen teleologischen Aspekt erweiterte Pflichtethik.

Problemfrage:

- Wie soll ich (moralisch) handeln? Wie lässt sich die Moralität einer Handlung bewerten? Wie kann eine stabile Zukunft garantiert werden?

Lösung:

- Eine Handlung ist genau dann moralisch richtig, wenn sie die Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden bewahren.

Argumentation:

- als Erweiterung des Kategorischen Imperativs von Immanuel Kant stellt Jonas den ökologischen Imperativ auf: ,,Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.“

- Ziel: jedwede Gefährdung für den dauerhaften Erhalt hochwertigen, humanen Lebens der Menschheit sowie zukünftiger Generationen verhindern

- teleologischer Aspekt: legt den Fokus verstärkt auf zukünftige Generationen und alle Menschen weltweit → bezieht alle möglichen globalen Folgen mit ein

- Begründung durch das Prinzip Verantwortung: Die jetzigen Generationen sind verantwortlich für zukünftige Generationen → Daraus resultiert die Pflicht zur Nachhaltigkeit des Menschen

- Wie kann eine stabile Zukunft garantiert werden?

- → Heuristik der Furcht: bei der Entscheidungsfindung soll immer vom schlimmstmöglichen Resultat der Handlung ausgegangen werden (Heuristik der Furcht). Anhand dessen ist zu prüfen, ob die Handlung mit dem ökologischen Imperativ vereinbar ist → insbesondere in der Forschung ist dies zu berücksichtigen

- Fazit: Hans Jonas plädiert mit seiner Verantwortungsethik für eine Erweiterung moralischen Handelns über das Individuum hinaus, indem er den Menschen für den Erhalt menschlichen Lebens – auch für zukünftige Generationen – und der Natur in die Pflicht nimmt. Moralisch ist eine Handlung genau dann, wenn sie das langfristige, humane Fortbestehen der Menschheit nicht gefährdet.

Schaubild

Klausurtext

Bitte beachte, dass die hier zur Verfügung gestellten Beispiellösungen von Klausurtexten als Lernhilfe gedacht sind. Es ist von größter Bedeutung, dass du diese Texte nicht einfach auswendig lernst. Stattdessen sollst du sie nutzen, um die Struktur und Herangehensweise zu verstehen. Nur so kannst du deine eigenen Fähigkeiten verbessern und den Stoff wirklich verinnerlichen. Das bloße Auswendiglernen der Texte verhindert den eigentlichen Lerneffekt und erschwert es dir, das Gelernte in neuen Situationen anzuwenden, sodass du in Klausuren anschließend schlechter abschneiden wirst. Lerne daher aktiv mit den Beispiellösungen und entwickle deine eigenen Lösungswege.

Viel Erfolg beim Lernen!

Der deutsche Philosoph Hans Jonas versuchte sich an einer Erweiterung des kategorischen Imperativs nach Immanuel Kant und entwickelte so seine eigene ethische Position. Sein „Prinzip Verantwortung“ entwickelte er vor dem Hintergrund des modernen technologischen Zeitalters, auf welches der KIKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More nur unzureichend Antworten und Handlungsanweisungen liefern könne.

Seine sogenannte Verantwortungsethik ist – anders als Kants Pflichtethik – eine teleologische Ethikfolgeorientierte bzw. zweckorientierte Ethik

(von griech…. More. Denn während die Kantische Pflichtethik eine deontologische EthikEthik, die Handlungen anhand ihres intrinsischen, d.i. ihres… More ist, da sie nur auf die Pflicht, also die Intention einer Handlung, schaut und darüber hinaus nur auf das Individuum ausgerichtet ist, erweiterte Hans Jonas den kategorischenotwendig; allgemein gültig; immer gültig unabhängig von … More Imperativ insoweit, dass er das Fortbestehen der Menschheit und der Erde sichern könne. Somit richtet sich Jonas‘ Ethik nach den Folgen einer Handlung und ist deshalb teleologisch.

Die Erweiterung erfolgt durch den ökologischen Imperativ: ,,Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.“. Mit seinem Imperativ fokussiert Jonas sich auf die Erhaltung des Menschen als humanes, moralisches, mitfühlendes und respektvolles Wesen – nicht nur auf die Erhaltung des Menschen als physisches Wesen.

Ebenso weitet Jonas seine Position in Hinblick auf zukünftiges Leben aus, denn er bezieht sich nicht nur auf Menschen der ganzen Welt, sondern auch auf zukünftige Generationen und fordert so die Beachtung aller möglichen globalen Folgen, die eine Handlung verursachen könnte.

Daraus schlussfolgert er, jetzige Generationen seien verantwortlich für zukünftige Generationen. Aus dieser Verantwortung wiederum resultiere die Pflicht des Menschen zur Nachhaltigkeit.

Resultierend aus der globalen Verantwortung und der Pflicht zur Nachhaltigkeit stellt Jonas in seiner „Heuristik der Furcht“ ebenso Forderungen an die Wissenschaft und Forschung, um zukünftiges, moralisches Leben bestmöglich zu garantieren

Auf Basis der menschlichen Pflicht zur Nachhaltigkeit und seiner Verantwortung erklärt Jonas mit seiner „Heuristik der Furcht“, dass die Menschen nur ungefährliche Techniken erforschen und verwenden dürfen, um Katastrophen wie z.E. den Bau und Missbrauch der Atombombe zu vermeiden. Dazu solle immer der schlimmstmögliche Fall angenommen und dementsprechend gehandelt werden.

Grundsätzlich fordert Hans Jonas in seiner Verantwortungsethik nämlich neben dem Schutz des moralischen Menschen auch den Schutz der Natur und ihrem Wert.

(Anna-Marie H. – LK MH 2024)

Der deutsche Philosoph Hans Jonas beschäftigte sich in seiner teleologischen, also folgeorientierten, Ethik mit der Optimierung von Kants kategorischem ImperativKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More in Hinblick auf Nachhaltigkeit und Schutz zukünftiger Generationen.

Dazu formuliert er den Ökologischen Imperativ: „Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.“

Mit seinem ökologischen Imperativ suchte er nach einer Möglichkeit, das menschliche Leben nicht nur in seiner bloßen physischen Form zu sichern, sondern ihn als humanes, moralisches, mitfühlendes, respektvolles Wesen zu erhalten. Anders als Kants Ethik schaut Jonas in seinem „Prinzip Verantwortung“ nicht nur auf das Individuum, sondern schließt alle Menschen weltweit, sowie zukünftige Generationen mit ein.

Zudem werden in seiner Ethik alle möglichen und somit auch alle globalen Folgen beachtet. Die Wichtigkeit dieses folgeorientierten Aspektes seiner Ethik begründet er mit der Verantwortung jetziger Generationen für zukünftige Generationen. Daraus wiederum ergebe sich die Pflicht des Menschen zur Nachhaltigkeit.

Resultierend aus der globalen Verantwortung und der Pflicht zur Nachhaltigkeit stellt Jonas in seiner „Heuristik der Furcht“ ebenso Forderungen an die Wissenschaft und Forschung, um zukünftiges, moralisches Leben bestmöglich zu garantieren. So dürften nur ungefährliche Techniken erforscht werden. Beispielsweise ist aus Sicht von seinem Prinzip Verantwortung fraglich, inwieweit das Experimentieren und Forschen mit Atomkraft moralisch zulässig war.

Um menschengemachte und unkontrollierbare Katastrophen, wie z.B. den Bau und Einsatz von Atombomben, zu vermeiden, solle immer der schlimmstmögliche Fall angenommen und entsprechend gehandelt werden. Denn nicht nur das menschliche Leben sei schützenswert, sondern darüber hinaus auch die Natur und ihre Würde.

Jonas setzt sich mit seinem Prinzip Verantwortung also dafür ein, dass nicht nur das gegenwärtige Leben und das Individuum von Bedeutung sind. Denn für bestmöglichen Schutz des menschlichen Lebens und der gesamten Natur müsse nachhaltiges, verantwortungsbewusstes Handeln im Mittelpunkt der Ethik und Wissenschaft stehen.

(Laura W. – LK MH 2025)

Hans Jonas entwickelte als Antwort auf die Herausforderungen des technologischen Zeitalters eine Ethik der Zukunftsverantwortung. Er kritisiert, dass Kants kategorischer ImperativKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More in seiner ursprünglichen Form nicht ausreiche, um die Folgen moderner Technik für kommende Generationen zu beurteilen und den Fortbestand der Menschheit in zukünftigen Generationen zu sichern.

Jonas formuliert daher den sogenannten Ökologischen Imperativ: „Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.“ Im Zentrum steht dabei das moralische Postulat, dass menschliches Leben in seiner genuin humanen Form langfristig erhalten bleiben muss, womit Jonas eine teleologische Ethikfolgeorientierte bzw. zweckorientierte Ethik

(von griech…. More vertritt.

Jonas kritisiert, dass der klassische kategorischenotwendig; allgemein gültig; immer gültig unabhängig von … More Imperativ nach Kant nicht mehr ausreiche, da er auf das individuelle Handeln in der Gegenwart beschränkt sei und keine hinreichenden Maßstäbe für technologische Handlungen biete, deren Folgen erst in ferner Zukunft sichtbar werden. Ein moralisches Prinzip müsse aber gerade diese langfristigen, oft irreversiblen Folgen mitdenken.

Daher fügt er dem kategorischen ImperativKant unterscheidet zwischen „der kategorische Imperativ“ und… More eine teleologische Perspektive bei, die den Menschen dazu anleiten soll, moralische Handlungen auch immer unter dem Gesichtspunkt ihrer langfristigen Auswirkungen auf die Menschheit und Umwelt zu treffen. Jonas schlägt als methodisches Prinzip die „Heuristik der Furcht“ vor: Angesichts ungewisser technischer Entwicklungen solle stets vom schlimmstmöglichen Fall ausgegangen werden – nicht aus Pessimismus, sondern um irreversible Schäden für die Menschheit und die Natur zu vermeiden.

Hierbei geht es Jonas nicht um abstrakte moralische Prinzipien, sondern um den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen, weshalb auch der ökologische Imperativ immer gültig und kategorischnotwendig; allgemein gültig; immer gültig unabhängig von … More sein solle.

Somit plädiert er für eine Ethik der Verantwortung, die über das individuelle Handeln hinausgeht und den Menschen in die Pflicht nimmt, für die Zukunft der Menschheit und die Integrität der Natur Verantwortung zu übernehmen. Eine Handlung ist nach Jonas genau dann moralisch, wenn ihre Folgen mit dem dauerhaften Fortbestand des humanen Lebens auf Erden vereinbar sind.

Tragfähigkeit

- Schutz der jetzigen und zukünftigen Generationen → sichert das Weiterleben der Menschheit und fördert ein glückliches, erfülltes Leben in der Gesellschaft

- Schutz des Menschen als moralisches Wesen → Jonas‘ Ethik bewahrt den Menschen vor Verrohung und ermöglicht ein friedliches Zusammenleben

- Schutz der Natur und ihrer Würde → Mensch kann ein humanes und moralisches Wesen bleiben und die Umwelt wird für zukünftige Generationen erhalten

- Einschränkung technischen und wissenschaftlichen Fortschritts → Heuristik der Furcht könnte den Menschen verängstigen und Innovationen verhindern

- fehlende Definition des „echten menschlichen Lebens“ → es bleibt unklar, wie ein solches Leben zu erhalten ist und wer dies entscheidet, dadurch dass die Definition konsequentialistisch ausgelegt ist

- Unklarheit in der Umsetzung des ökologischen Imperativs → Fehlen einer konkreten Handlungsanweisung für die Anwendung des Imperativs

- Folgen sind unabsehbar

Teste dein Wissen

„Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.“

Er zielt auf die Erhaltung des Menschen als humanes, moralisches, mitfühlendes, respektvolles Wesen ab.

Jonas kritisierte an Kants kategorischem Imperativ, dass er zu wenig Wert auf die Sicherung zukünftigen menschlichen Lebens legt. Die Nichtexistenz des Menschen in der Zukunft lasse sich widerspruchsfrei denken und könne somit ein allgemeines Gesetz werden. Da Kant die Menschheit aber natürlich auch schützen und erhalten wollte, formulierte Jonas den ökologischen Imperativ als „Optimierung“.

Mit seiner Erweiterung des kategorischen Imperativs vertritt er anders als Kant eine teleologische Ethik, da er die Moralität von Handlungen an ihren möglichen Folgen ableitet.

Er fordert den Schutz aller Menschen weltweit sowie zukünftiger Generationen. Sein primäres Ziel ist die Sicherung einer lebenswerten, nachhaltigen Zukunft.

Jetzige Generationen sind verantwortlich für zukünftige Generationen, womit sie die Pflicht zur Nachhaltigkeit haben.

Der Mensch soll beziehungsweise darf nur ungefährliche Techniken erforschen und verwenden, um zukünftiges Leben zu schützen und NICHT zu gefährden (s. Atomkraft → Atombombe).

Für die Heuristik der Furcht formuliert Jonas folgende Faustregel: „Gehe im Zweifelsfall vom Schlimmsten aus.“

Es soll der schlimmstmögliche Fall angenommen und die Handlung dementsprechend angepasst werden. So sollten Forscher intensiv überlegen, welche Konsequenzen das Forschen an neuen Gentechniken wie bspw. künstlich erschaffenen Föten oder Organen zukünftig mit sich bringen könnte.

Hans Jonas fordert den Schutz der Natur und ihrer Würde bzw. ihrem Wert, um eine nachhaltige Welt für zukünftige Generationen zu sichern.

Nein! Obwohl Hans Jonas den Schutz der Menschheit und die Sicherung einer guten Zukunft für folgende Generationen fordert, baut seine Ethik auf den kategorischen Imperativ auf. Nach diesem ist es strikt abzulehnen, andere Menschen zu töten, da es gegen die Formeln des Kategorischen Imperativs und somit die Pflicht verstößt und unmoralisch wäre.

Eine Handlung ist genau dann moralisch richtig, wenn sie aus Pflicht geschieht und darüber hinaus dem ökologischen Imperativ entspricht, indem Menschen verantwortungsbewusst, nachhaltig und mit Vorsicht handeln.

Lernmaterial

Einen guten Überblick zum Prinzip Verantwortung bildet das folgende Video:

Hans Jonas | Das Prinzip Verantwortung

Alltagsbeispiele zur Anwendung der Position:

Du willst dein Wissen zur Ethik mit alltagsbezogenen Dilemmasituationen prüfen? Hier geht’s zu unserer Seite mit spannenden ethischen Fragen.

https://philo.works/alltagsbezogene-fragen-zum-ueben/