Contract social

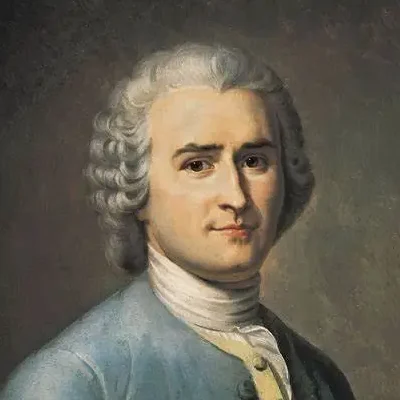

Jean-Jacques Rousseau

Inhalt

Biografie

Zitate

Original Textauszug

Unverzichtbarkeit der Freiheit:

Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten. Einer hält sich für den Herrn der anderen und bleibt doch mehr Sklave als sie. Wie ist dieser Wandel zustande gekommen? Ich weiß es nicht. Was kann ihm Rechtmäßigkeit verleihen? Diese Frage glaube ich beantworten zu können.

Wenn ich nur die Stärke betrachtete und die Wirkung, die sie hervorbringt, würde ich sagen: Solange ein Volk zu gehorchen gezwungen ist und gehorcht, tut es gut daran; sobald es das Joch abschütteln kann und es abschüttelt, tut es noch besser; denn da es seine Freiheit durch dasselbe Recht wiedererlangt, das sie ihm geraubt hat, ist es entweder berechtigt, sie sich zurückzuholen, oder man hatte keinerlei Recht, sie ihm wegzunehmen. Aber die gesellschaftliche Ordnung ist ein geheiligtes Recht, das allen anderen zur Grundlage dient. Trotzdem stammt dieses Recht nicht von der Natur; es beruht also auf Vereinbarungen. Es handelt sich darum, die Art dieser Vereinbarungen zu kennen. […]

Da kein Mensch von Natur aus Herrschaft über seinesgleichen ausübt und da Stärke keinerlei Recht erzeugt, bleiben also die Vereinbarungen als Grundlage jeder rechtmäßigen Herrschaft unter Menschen. […]

Man wird sagen, dass der Despot seinen Untertanen die bürgerliche Ruhe sichert. Mag sein; aber was gewinnen sie dabei, wenn die Kriege, die sein Ehrgeiz ihnen zuzieht, wenn seine unersättliche Gier, wenn die Misshandlungen unter seiner Regierung sie elender machen als gegebenenfalls ihre eigenen Zerwürfnisse? Was gewinnen sie, wenn diese Ruhe gerade eines ihrer Leiden ist? Auch in den Verliesen lebt man in Ruhe; genügt das, um sich dort wohl zu fühlen? Die Griechen, die in der Höhle des Zyklopen gefangen waren, lebten dort ruhig und warteten, bis sie an die Reihe kamen, gefressen zu werden. […]

Auf seine Freiheit verzichten heißt auf seine Eigenschaft als Mensch, auf seine Menschenrechte, sogar auf seine Pflichten verzichten. Wer auf alles verzichtet, für den ist keine Entschädigung möglich. Ein solcher Verzicht ist unvereinbar mit der Natur des Menschen; seinem Willen jegliche Freiheit nehmen heißt seinen Handlungen jegliche Sittlichkeit nehmen. Endlich ist es ein nichtiger und widersprüchlicher Vertrag, einerseits unumschränkte Macht und andererseits unbegrenzten Gehorsam zu vereinbaren.

Jean-Jacques Rousseau: Du contract social ou Principes du droit politique / Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts, neu übersetzt und hrsg. von Hans Brockard in Zusammenarbeit mit Eva Pietzcker. Philipp Reclam jun., Stuttgart 1986 (durchgesehene und bibliographisch ergänzte Ausgabe). S. 5-6, 10-11

Der Gesellschaftsvertrag – neu gedacht:

Ich unterstelle, dass die Menschen jenen Punkt erreicht haben, an dem die Hindernisse, die ihrem Fortbestehen im Naturzustand schaden, den Sieg davontragen über die Kräfte, die jedes Individuum einsetzen kann, um sich in diesem Zustand zu halten. Dann kann dieser ursprüngliche Zustand nicht weiterbestehen, und das Menschengeschlecht würde zugrunde gehen, wenn es die Art seines Daseins nicht änderte. Da die Menschen nun keine neuen Kräfte hervorbringen, sondern nur die vorhandenen vereinen und lenken können, haben sie kein anderes Mittel, sich zu verhalten, als durch Zusammenschluss eine Summe von Kräften zu bilden, stärker als jene Hindernisse, und diese aus einem einzigen Antrieb einzusetzen und gemeinsam wirken zu lassen.

Diese Summe von Kräften kann nur durch das Zusammenwirken mehrerer entstehen: da aber Kraft und Freiheit jedes Menschen die ersten Werkzeuge für seine Erhaltung sind – wie kann er sie verpfänden, ohne sich zu schaden und ohne Pflichten gegen sich selbst zu vernachlässigen? Diese Schwierigkeit lässt sich, auf meinen Gegenstand angewandt, so ausdrücken: „Finde eine Form des Zusammenschlusses, die mit ihrer ganzen gemeinsamen Kraft die Person und das Vermögen jedes einzelnen Mitglieds verteidigt und schützt und durch die doch jeder, indem er sich mit allen vereinigt, nur sich selbst gehorcht und genauso frei bleibt wie zuvor.“ Das ist das grundlegende Problem, dessen Lösung der Gesellschaftsvertrag [contract social] darstellt.

Die Bestimmungen dieses Vertrages sind durch die Natur des Aktes vorgegeben, dass die geringste Abänderung sie null und nichtig machen würde; so dass sie, wiewohl sie vielleicht niemals förmlich ausgesprochen wurden, allenthalben die gleichen sind, allenthalben in Kraft und anerkannt; bis dann, wenn der Gesellschaftsvertrag verletzt wird, jeder wieder in seine ursprünglichen Rechte eintritt, seine natürliche Freiheit wiedererlangt und dadurch die auf Vertrag beruhende Freiheit verliert, für die er seine aufgegeben hatte.

Diese Bestimmungen lassen sich bei richtigem Verständnis sämtlich auf eine einzige zurückführen, nämlich die völlige Entäußerung jedes Mitglieds mit allen seinen Rechten an das Gemeinwesen als Ganzes. Denn erstens ist die Ausgangslage, da jeder sich voll und ganz gibt, für alle die gleiche, und da sie für alle gleich ist, hat keiner ein Interesse daran, sie für die anderen beschwerlich zu machen.

Darüber hinaus ist die Vereinigung, da die Entäußerung ohne Vorbehalt geschah, so vollkommen, wie sie nur sein kann, und kein Mitglied hat mehr etwas zu fordern, denn wenn den Einzelnen einige Rechte bleiben, würde jeder – da es keine allen übergeordnete Instanz gäbe, die zwischen ihm und der Öffentlichkeit entscheiden könnte – bald den Anspruch erheben, weil er in manchen Punkten sein eigener Richter ist, es auch in allen zu sein; der Naturzustand würde fortdauern, und der Zusammenschluss wäre dann notwendig tyrannisch oder inhaltslos. Schließlich gibt sich jeder, da er sich allen gibt, niemandem, und da kein Mitglied existiert, über das man nicht das gleiche Recht erwirbt, das man ihm über sich einräumt, gewinnt man den Gegenwert für alles, was man aufgibt, und mehr Kraft, um zu bewahren, was man hat.

Wenn man also beim Gesellschaftsvertrag von allem absieht, was nicht zu seinem Wesen gehört, wird man finden, dass er sich auf folgendes beschränkt: Gemeinsam stellen wir alle, jeder von uns seine Person und seine ganze Kraft unter die oberste Richtschnur des Gemeinwillens [volonté générale], und wir nehmen, als Körper, jedes Glied als untrennbaren Teil des Ganzen auf.

Dieser Akt des Zusammenschlusses schafft augenblicklich anstelle der Einzelperson jedes Vertragspartners eine sittliche Gesamtkörperschaft, die aus ebenso vielen Gliedern besteht, wie die Versammlung Stimmen hat, und die durch ebendiesen Akt ihre Einheit, ihr gemeinschaftliches Ich, ihr Leben und ihren Willen erhält. Diese öffentliche Person, die so aus dem Zusammenschluss aller zustande kommt, trug früher den Namen Polis, heute trägt sie den der Republik oder der staatlichen Körperschaft, die von ihren Gliedern Staat genannt wird, wenn sie passiv, Souverän, wenn sie aktiv ist, und Macht im Vergleich mit ihresgleichen. Was die Mitglieder betrifft, so tragen sie als Gesamtheit den Namen Volk, als Einzelne nennen sie sich Bürger [citoyen] , sofern sie Teilhaber an der Souveränität, und Untertan, sofern sie den Gesetzen des Staates unterworfen sind.

ebd., S. 16-19

Gemeinwille und Gesamtwille:

Die erste und wichtigste Folge der oben aufgestellten Prinzipien ist, dass allein der Gemeinwille die Kräfte des Staates gemäß dem Zweck seiner Errichtung, nämlich dem Gemeinwohl, leiten kann […].

Aus dem Vorhergehenden folgt, dass der Gemeinwille immer auf dem rechten Weg ist und auf das öffentliche Wohl abzielt: woraus allerdings nicht folgt, dass die Beschlüsse des Volkes immer gleiche Richtigkeit haben. Zwar will man immer sein Bestes, aber man sieht es nicht immer. Verdorben wird das Volk niemals, aber oft wird es irregeführt, und nur dann scheint es das Schlechte zu wollen. Es gibt oft einen beträchtlichen Unterschied zwischen dem Gesamtwillen und dem Gemeinwillen; dieser sieht nur auf das Gemeininteresse, jener auf das Privatinteresse und ist nichts anderes als eine Summe von Sonderwillen: aber nimm von ebendiesen das Mehr und das Weniger weg, das sich gegenseitig aufhebt, so bleibt als Summe der Unterschiede der Gemeinwille.

Wenn die Bürger keinerlei Verbindung untereinander hätten, würde, wenn das Volk wohl unterrichtet entscheidet, aus der großen Zahl der kleinen Unterschiede immer der Gemeinwille hervorgehen und die Entscheidung wäre immer gut. Aber wenn Parteiungen entstehen, Teilvereinigungen auf Kosten der großen, wird der Wille jeder dieser Vereinigungen ein allgemeiner hinsichtlich seiner Glieder und ein besonderer hinsichtlich des Staates; man kann dann sagen, dass es nicht mehr so viele Stimmen gibt wie Menschen, sondern nur noch so viele wie Vereinigungen. Die Unterschiede werden weniger zahlreich und bringen ein weniger allgemeines Ergebnis. Wenn schließlich eine dieser Vereinigungen so groß ist, dass sie stärker ist als alle anderen, erhält man als Ergebnis nicht mehr die Summe der kleinen Unterschiede, sondern einen einzigen Unterschied; jetzt gibt es keinen Gemeinwillen mehr und die Ansicht, die siegt, ist nur eine Sonderanschauung.

Um wirklich die Aussage des Gemeinwillens zu bekommen, ist es deshalb wichtig, dass es im Staat keine Teilgesellschaften gibt und dass jeder Bürger nur seine eigene Meinung vertritt.

Gemeinwille und Sonderwille:

In der Tat kann jedes Individuum als Mensch einen Sonderwillen haben, der dem Gemeinwillen, den er als Bürger hat, zuwiderläuft oder sich von diesem unterscheidet. Sein Sonderinteresse kann ihm ganz anderes sagen als das Gemeininteresse. […]

Damit nun aber der Gesellschaftsvertrag keine Leerformel sei, schließt er stillschweigend jene Übereinkunft ein, die allein die anderen ermächtigt, dass, wer immer sich weigert, dem Gemeinwillen zu folgen, von der gesamten Körperschaft dazu gezwungen wird, was nichts anderes heißt, als dass man ihn zwingt frei zu sein; denn dies ist die Bedingung, die den einzelnen Bürger vor jeder persönlichen Abhängigkeit schützt, indem sie ihn dem Vaterland übergibt. […] Man fragt sich aber, wie ein Mann frei sein kann und gezwungen, sich Willen zu unterwerfen, die nicht die seinen sind. Wie können Andersdenkende zugleich frei und Gesetzen unterworfen sein, denen sie nicht zugestimmt haben?

Ich antworte, dass die Frage so nicht richtig gestellt ist. Der Bürger stimmt allen Gesetzen zu, selbst jenen, die man gegen seinen Willen verabschiedet, und sogar solchen, die ihn bestrafen, wenn er es wagt, eines davon zu verletzen. Der beständige Wille aller Glieder des Staates ist der Gemeinwille; durch ihn sind sie Bürger und frei. Wenn man in der Volksversammlung ein Gesetz einbringt, fragt man genau genommen nicht danach, ob die Bürger die Vorlage annehmen oder ablehnen, sondern ob diese ihrem Gemeinwillen entspricht oder nicht; jeder gibt mit seiner Stimme seine Meinung darüber ab, und aus der Auszählung der Stimmen geht die Kundgebung des Gemeinwillens hervor. Wenn also die meiner Meinung entgegengesetzte siegt, beweist dies nichts anderes, als dass ich mich getäuscht habe und dass das, was ich für den Gemeinwillen hielt, es nicht war.

Wenn mein Sonderwille gesiegt hätte, hätte ich gegen meinen eigenen Willen gehandelt und wäre deshalb nicht frei gewesen.

Volk und Regierung:

Nimmt man den Begriff [Demokratie] in der ganzen Schärfe seiner Bedeutung, dann hat es niemals eine echte Demokratie gegeben, und es wird sie niemals geben. Es geht gegen die natürliche Ordnung, dass die Mehrzahl regiert und die Minderzahl regiert wird. Man kann sich nicht vorstellen, dass das Volk unaufhörlich versammelt bleibt, um die öffentlichen Angelegenheiten zu besorgen […].

Wir haben gesehen, dass die Legislative* beim Volke liegt und nur bei ihm liegen kann. Demgegenüber ersieht man aus den oben aufgestellten Grundsätzen leicht, dass die Exekutive nicht bei der Allgemeinheit liegen kann, die gesetzgebend und souverän ist; weil diese Gewalt nur aus einzelnen Akten besteht, die in keiner Weise in den Bereich des Gesetzes und folglich auch nicht in den des Souveräns fallen, dessen Akte alle nur Gesetze sein können.

Die öffentliche Gewalt braucht deshalb einen eigenen Geschäftsführer, der sie zusammenfasst und gemäß den Anweisungen des Gemeinwillens ins Werk setzt, der als Verbindung zwischen Staat und Souverän dient, der für die öffentliche Person in gewisser Weise das bewirkt, was beim Menschen die Vereinigung von Seele und Körper hervorbringt. Das ist im Staat der Sinn der Regierung, die fälschlicherweise mit dem Souverän verwechselt wird, dessen Diener sie nur ist.

Was ist also eine Regierung? Eine vermittelnde Körperschaft, eingesetzt zwischen Untertanen und Souverän zum Zweck des wechselseitigen Verkehrs, beauftragt mit der Durchführung der Gesetze und der Erhaltung der bürgerlichen wie der politischen Freiheit. […]

Der Souverän handelt, da er keine andere Macht hat als die Legislative, nur mittels Gesetzen, und da Gesetze nichts anderes als die eigentlichen Akte des Gemeinwillens sind, kann der Souverän nur dann handeln, wenn das Volk versammelt ist. […] Es handelt sich ausschließlich nur um einen Auftrag, ein Amt, bei dem […] [die Regierenden] als einfache Beamte des Souveräns in dessen Namen die Macht ausüben, die er ihnen anvertraut hat und die er einschränken, abändern und zurücknehmen kann, wenn es ihm gefällt. […]

Die Souveränität […] besteht wesentlich im Gemeinwillen und der Wille kann nicht vertreten werden: er ist derselbe oder ein anderer; ein Mittelding gibt es nicht. Die Abgeordneten des Volkes sind also nicht seine Vertreter, noch können sie es sein, sie sind nur seine Beauftragten; sie können nicht endgültig beschließen. Jedes Gesetz, das das Volk nicht selbst beschlossen hat, ist nichtig; es ist überhaupt kein Gesetz.

M1-M3: ebd., S. 27, 30-31; S. 21, 116-117; S. 72-73, 61-62, 98, 62, 103

Lernzettel

Theorieeinordnung:

- Rousseau war u.a. Staatstheoretiker und entwickelte seine eigene kontraktualistische Theorie: den contract social – einen Gesellschaftsvertrag

Problemfrage:

- Wie können Menschen bestmöglich in einer Gesellschaft zusammenleben? Wie kann die Freiheit der Bürger gesichert werden?

Lösung:

- Der Staat basiert auf einem Gesellschaftsvertrag, der die Kräfte alle Bürger bündelt. Das Volk wird zum SouveränInhaber der Staatsgewalt More und trifft alle Entscheidungen auf Basis des Gemeinwillens.

Argumentation:

- Zustand im heutigen Staat: „Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten“

- Ziel: Wir suchen einen Staat, in dem die Menschen in Frieden zusammenleben können, ohne ihre Freiheit aufgeben zu müssen

- ohne Staat ist der Mensch im Naturzustand frei, körperlich schnell, gesund, zäh, selbstgenügsam → Mensch im Naturzustand ist ein „edler Wilder“

- Eigenschaften des Menschen im Naturzustand:

– Selbstliebe (amour de soi) → positive Art der Selbsterhaltung, nicht egoistisch,

– Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More (pitié) → Unvermögen andere leiden zu sehen

– PerfektibilitätMöglichkeit der Selbstvervollkommnung More (perfectibilité) → Möglichkeit der Selbstvervollkommnung - Freiheit ist nach Rousseau das wertvollste Gut des Menschen im Naturzustand

- Problem: Hindernisse, wie bspw. Naturkatastrophen, im Naturzustand machten Kooperation und einen Zusammenschluss notwendig

- Wie kann ein solcher Zusammenschluss gelingen? → in Form eines Gesellschaftsvertrages (contract social): „Gemeinsam stellen wir alle, jeder von uns seine Person und seine ganze Kraft unter die oberste Richtschnur des Gemeinwillens, und wir nehmen, als Körper, jedes Glied als untrennbaren Teil des Ganzen auf.“

- Bündelung aller Kräfte zum Schutz des Einzelnen → Freiheit des Menschen muss erhalten bleiben, denn sie sei ein Teil des Menschseins, mithin eine Pflicht des Menschen

→ daher: Austausch der natürlichen Freiheit gegen rechtlich gesicherte Freiheit - Mit Eingehen des Vertrags entsteht eine sittliche Gesamtkörperschaft und Volkssouveränität mit gemeinsamem Ziel im Staat

- Wie werden Ziele festgelegt?

- → Rousseau unterscheidet drei Willensarten:

1. SonderwillePrivatinteresse eines Individuums More (volonté particulière) → Privatinteresse des Menschen

2. GesamtwilleSumme aller Sonderwillen More (volonté de tous) → Summe aller Sonderwillen

3. GemeinwilleMedian aller Gemeinsamkeiten der Sonderwillen nach Wegkürze… More (volonté générale) → Median aller Gemeinsamkeiten der Einzelwillen, die nach Wegkürzen der Extrema, also der stark abweichenden Sonderwillen, übrigbleiben

→ zur Vermeidung von Teilgesellschaften soll nur der GemeinwilleMedian aller Gemeinsamkeiten der Sonderwillen nach Wegkürze… More verfolgt werden

→ dazu: Unterordnung des Sonderwillens unter den Gemeinwillen - Ideenach Hume: Erinnerung bzw. Nachempfindung eines Eindrucks, a… More: Wer gegen den Gemeinwillen handelt, handelt gegen sein eigenes Interesse, da alle der GemeinwilleMedian aller Gemeinsamkeiten der Sonderwillen nach Wegkürze… More alle Sonderwillen berücksichtigt; so verfolgen alle dasselbe Ziel

- Dennoch besteht die Notwendigkeit der Auflösung des Staates nach Erreichen des Ziels, da Rousseau zufolge nur der Naturzustand die ideale Lebensform ist (bestenfalls) → denn: natürliche Freiheit besteht nur im Naturzustand

- Organe des Staates:

→ Volk als SouveränInhaber der Staatsgewalt More (Gesetzgebung)

→ Regierung als Exekutive und Diener des Souveräns - regelmäßige Versammlungen des Volkes:

→ Zufriedenheit mit der Regierungsform

→ Übereinstimmung von Gemeinwillen & Regierungsentscheidungen - Fazit: Rousseaus contract social fordert einen Staat, in dein das Volk SouveränInhaber der Staatsgewalt More ist und der auf dem Gemeinwillen basiert. Essenziell für seine Theorie ist der Schutz der Freiheit, die ein natürliches Recht des Menschen ist.

Schaubild

Klausurtext

Bitte beachte, dass die hier zur Verfügung gestellten Beispiellösungen von Klausurtexten als Lernhilfe gedacht sind. Es ist von größter Bedeutung, dass du diese Texte nicht einfach auswendig lernst. Stattdessen sollst du sie nutzen, um die Struktur und Herangehensweise zu verstehen. Nur so kannst du deine eigenen Fähigkeiten verbessern und den Stoff wirklich verinnerlichen. Das bloße Auswendiglernen der Texte verhindert den eigentlichen Lerneffekt und erschwert es dir, das Gelernte in neuen Situationen anzuwenden, sodass du in Klausuren anschließend schlechter abschneiden wirst. Lerne daher aktiv mit den Beispiellösungen und entwickle deine eigenen Lösungswege.

Viel Erfolg beim Lernen!

„Der Mensch ist frei, und überall liegt er in Ketten“. So beschrieb Rousseau den Zustand des Menschen im Staat und äußerte damit seine Unzufriedenheit über das menschliche Zusammenleben im diesem. Deshalb sucht er nach einer Möglichkeit, wie die Menschen in Frieden zusammenleben können, ohne ihre Freiheiten ganz aufgeben zu müssen und entwickelte so seine kontraktualistische Theorie – einen Gesellschaftsvertrag: „contract social“Rousseaus Gesellschaftsvertrag: „Gemeinsam stellen wir alle,… More. Rousseau zählt zu den zentralen Vertretern des Kontraktualismus, einer politischen Theorie, nach der der Staat aus einem freiwilligen Vertrag freier Individuen hervorgeht.

Seine Ausgangsposition ist der Mensch im Naturzustand, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More der Zustand des Menschen ohne Staat. In diesem sei er frei, körperlich schnell, gesund, zäh und selbstgenügsam. Er besitze in diesem die drei Haupteigenschaften Selbstliebe (frz. amour de soi), durch die er selbstbezogen sei, d.h. auf seine eigenen Emotionen und Erfahrungen achte, wodurch Menschlichkeit und Tugend entstehe, Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More (frz. pitié), also das Unvermögen andere leiden zu sehen und PerfektibilitätMöglichkeit der Selbstvervollkommnung More (frz. perfectibilité), was die Möglichkeit der Selbstvervollkommnung ist.

Aus diesem Optimalzustand trete der Mensch laut Rousseau nicht ohne gute Gründe aus. Deshalb postuliert er, dass es im Naturzustand Kräfte bzw. Hindernisse gegeben haben müsse, die den Menschen zur Zusammenarbeit gezwungen und ihn somit aus diesem gedrängt hätten, weil sie nur zusammen überwunden werden konnten. Ein Zusammenschluss und Kooperation der Menschen sei also nötig geworden, was zur Entstehung des Staates und zu u.a. sprachlichem Fortschritt geführt habe.

Da der Naturzustand für Rousseau die einzige Form wahrer, natürlicher Freiheit darstellt, soll der Staat idealerweise wieder aufgelöst werden, wenn die Ziele des Gesellschaftsvertrages, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More die Überwindung der Hindernisse, erfüllt seien. Mit der Auflösung würden alle wieder in den Naturzustand zurückkehren und ihre natürlichen Freiheiten zurückerhalten, die sie für den Gesellschaftsvertrag aufgegeben hatten. Denn würde der Staat nach Erreichen des gemeinsamen Ziels nicht aufgelöst, würde jeder wieder seine eigenen Ziele verfolgen, es entstände Konkurrenz und ein Despot, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More ein Gewaltherrscher, würde drohen.

Heutzutage sei es allerdings kaum noch möglich, ohne Staat zu leben, weshalb Rousseau sich mit der Entwicklung eines Systems begnügen musste, welches es ermögliche, auch heute noch frei und mit einem gemeinsamen Ziel in einem Staat zu leben.

Es müsse dabei eine Form des Zusammenschlusses gefunden werden, der mit gebündelter Kraft den Einzelnen schützt und jedem rechtlich gesicherte Freiheit gibt, um zu verhindern, dass der Mensch im Staat durch Gesetze unterworfen und folglich unfrei werde. Denn da Rousseau zufolge die Freiheit ein Teil des Menschseins, ein Menschenrecht, mithin eine Pflicht des Menschen sei und aus ihr die Sittlichkeit resultiere, müsse die Freiheit des Menschen geschützt werden.

Diese Form des Zusammenlebens ermögliche sein „contract social“Rousseaus Gesellschaftsvertrag: „Gemeinsam stellen wir alle,… More – ein Gesellschaftsvertrag: „Gemeinsam stellen wir alle, jeder von uns seine Person und seine ganze Kraft unter die oberste Richtschnur des Gemeinwillens, und wir nehmen, als Körper, jedes Glied als untrennbaren Teil des Ganzen auf.“

In seinem Staat würden somit alle ein gemeinsames Ziel – den Gemeinwillen – verfolgen und nicht jeder ein individuelles.

Rousseau unterscheidet in seinem Gesellschaftsvertrag zwischen drei Arten von Willen: dem Sonderwillen (frz. volonté particulière), welcher Auskunft über das Privatinteresse der Menschen gebe, dem Gesamtwillen (frz. volonté de tous), der die Summe aller Sonderwillen darstelle und dem Gemeinwillen (frz. volonté générale), der eine Art Median aller Gemeinsamkeiten der Einzelwillen sei, die nach Wegkürzen der Extrema, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More der stark abweichenden Sonderwillen, übrigbleiben.

Dabei ist es für Rousseau wichtig, dass nur der GemeinwilleMedian aller Gemeinsamkeiten der Sonderwillen nach Wegkürze… More verfolgt werde, da dieser zum Gemeinwohl beitrage, dadurch dass der SonderwillePrivatinteresse eines Individuums More jedes Mitgliedes in Teilen im Gemeinwillen enthalten sei und somit keiner gegen diesen verstoßen könne, denn sonst verstoße er gegen seinen eigenen Willen und mache sich damit unfrei.

Mit der Inkraftsetzung des Gesellschaftsvertrages übertrage also jedes Mitglied seine ganzen Kräfte auf die Gemeinschaft und ordne seinen Sonderwillen dem Gemeinwillen unter. So entstehe eine sittliche Gesamtkörperschaft und Volkssouveränität, in der das Volk als SouveränInhaber der Staatsgewalt More auftritt und alle Gesetze gemäß dem Gemeinwillen beschließt.

Neben dem SouveränInhaber der Staatsgewalt More, welcher allein Gesetze auf Basis des Gemeinwillens entwerfe, müsse es noch eine ausführende Gewalt, also die Exekutive, geben, welche dafür sorgen müsse, dass diese Gesetze eingehalten werden. Dieses Amt besetze die Regierung und sei damit Diener des Souveräns. Um jedoch zu verhindern, dass sie ihre Macht missbraucht, seien folglich regelmäßige Versammlungen des Volkes nötig, bei der über zwei ,,Anträge“ abgestimmt werden solle: die Frage nach der Zufriedenheit des Souveräns mit der momentanen Regierungsform und ob der SouveränInhaber der Staatsgewalt More bzw. der GemeinwilleMedian aller Gemeinsamkeiten der Sonderwillen nach Wegkürze… More mit den Entscheidungen der Regierung vereinbar sei.

Damit der Staat nach Rousseaus Vorstellungen funktioniert, müsse ebenso regelmäßig kontrolliert werden, dass sich keine Teilgesellschaften bilden. Der GemeinwilleMedian aller Gemeinsamkeiten der Sonderwillen nach Wegkürze… More, der den Willen des Souveräns repräsentiert, müsse mit allen Sonderwillen gebildet werden. Würden sich Teilgesellschaften bilden, entständen viele Gemeinwillen innerhalb der jeweiligen Teilgruppen, wodurch unterschiedliche Interessengruppen gegeneinander arbeiten würden. Die Bildung eines Gemeinwillens würde somit unmöglich und Rousseaus Staatssystem würde zusammenbrechen.

(Anna-Marie H. – LK MH 2024)

Der französische Philosoph und Staatstheoretiker Jean-Jacques Rousseau beschäftigte sich umfassend mit der Staatsphilosophie und der Frage, wie die Freiheit des Menschen auch in einem Staat bestehen bleiben kann. Dazu entwickelte er in seinem Werk contract social seine eigene kontraktualistische Theorie, die auf der zentralen Annahme basiert, dass der Mensch frei geboren, aber durch die Zivilisation unfrei werde. Diesen Gedanken hält er in Form des berühmten Zitates „Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten.“ fest. Rousseau steht in der Tradition kontraktualistischer Staatstheorien wie Hobbes und Locke, unterscheidet sich jedoch durch die besondere Rolle des Gemeinwillens.

Rousseau postuliert auf dieser Basis, dass die optimale Lebensform für den Menschen nur der Naturzustand sei, da er in diesem frei, körperlich schnell, gesund, zäh und selbstgenügsam sei. Er bezeichnet ihn [den Menschen] als „edlen Wilden“, welchem die drei Haupteigenschaften Selbstliebe (frz. amour de soi), Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More (frz. pitié) und PerfektibilitätMöglichkeit der Selbstvervollkommnung More (frz. perfectibilité), was die Fähigkeit der Selbstvervollkommnung ist, zukommen würden.

Allerdings habe es laut Rousseau Probleme und Hindernisse im Naturzustand gegeben, die nur in Form einer Gemeinschaft gelöst werden konnten und folglich einen Zusammenschluss der Menschen notwendig gemacht hätten. Dieser Zusammenschluss solle optimalerweise in Form von Rousseaus Gesellschaftsvertrages geschehen – dem sogenannten contract social, den er wie folgt formuliert: „Gemeinsam stellen wir alle, jeder von uns seine Person und seine ganze Kraft unter die oberste Richtschnur des Gemeinwillens, und wir nehmen, als Körper, jedes Glied als untrennbaren Teil des Ganzen auf.“

Die Grundfunktion dieses Vertrages sei die Bündelung aller Kräfte zum Schutz des Einzelnen, wobei die Freiheit des Menschen geschützt werden müsse, da sie ein Teil des Menschen und sogar seine Pflicht sei. Durch das Akzeptieren des Gesellschaftsvertrages tausche der Mensch, so Rousseau, seine natürliche Freiheit gegen eine rechtlich gesicherte Freiheit. Aus diesem Zusammenschluss der eben formulierten Form ergebe sich eine sittliche Gesamtkörperschaft und eine Volkssouveränität mit gemeinsamen Ziel im Staat. Das Volk sei also der SouveränInhaber der Staatsgewalt More.

Weiterführend unterscheidet Rousseau drei Willensarten: Zunächst definiert er den Sonderwillen (frz. volonté particulière). Darunter verstehe man das Privatinteresse eines Menschen. Zweitens gebe es den Gesamtwillen (frz. volonté de tous), welcher die Summe aller Sonderwillen umfasse. Der dritte und wichtigste Wille sei der GemeinwilleMedian aller Gemeinsamkeiten der Sonderwillen nach Wegkürze… More (frz. volonté générale). Der GemeinwilleMedian aller Gemeinsamkeiten der Sonderwillen nach Wegkürze… More sei der Median aller Gemeinsamkeiten der Sonderwillen, die nach Wegkürzen der Extrema, also der stark abweichenden Sonderwillen, übrigblieben.

Rousseau erläutert weiter, es solle nur der GemeinwilleMedian aller Gemeinsamkeiten der Sonderwillen nach Wegkürze… More verfolgt werden, indem jeder seine Sonderwillen dem Gemeinwillen unterordnet, um die Entstehung von Teilgesellschaften zu vermeiden. Denn Teilgesellschaften würden das Erreichen des gemeinsamen Ziels schwieriger oder gar unmöglich machen.

Rousseau zufolge sollte der Staat nur solange existieren, wie das gemeinsame Ziel – die Überwindung der Hindernisse – bestehe. Danach sei eine Rückkehr in den Naturzustand wünschenswert, um die natürliche Freiheit zurückzuerlangen, wenngleich in der modernen Welt faktisch kaum realisierbar.

Der Staat funktioniere aber nur durch eine geregelte Verteilung der Staatsorgane: Das Volk als Souveräns übernehme die Funktion der Gesetzgebung, also der Legislative. Die Regierung sei die Exekutive und somit Diener des Souveräns. Eine weitere Voraussetzung für einen funktionierenden Staat seien regelmäßige Versammlungen des Volkes, in welchen die Zufriedenheit mit der Regierungsform und die Übereinstimmung von Gemeinwillen und Regierungsentscheidungen geprüft werden müsse.

(Franziska K. – LK MH 2025)

Rousseau gehört zu den bedeutendsten politischen Philosophen der Aufklärung und Wegbereitern der französischen Revolution. In seiner kontraktualistischen Theorie „contrat social“ versucht er die Frage zu beantworten, wie ein Staat organisiert sein muss, um die Freiheit seiner Bürger zu sichern.

Diese stellt er anhand des folgenden Gedankengangs auf: Grundsätzlich sei der Mensch ohne Einflüsse einer Gesellschaft oder eines Staates im Naturzustand. Das Leben der Menschen in diesem sei „frei, körperlich schnell, gesund, zäh und selbstgenügsam“. Im Naturzustand sei der Mensch durch die drei Eigenschaften Selbstliebe (frz. amour de soi), Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More (frz. pitié) und PerfektibilitätMöglichkeit der Selbstvervollkommnung More (frz. perfectibilité) gekennzeichnet, die ihn zur moralischen Entwicklung befähigen, weshalb Rousseau ihn auch als „edlen Wilden“ bezeichnet.

Rousseau erklärt, der Mensch sei genau dann frei, wenn er seinem eigenen Willen folgen könne und nicht dem eines anderen unterworfen ist.

Er räumt ein, im Naturzustand laufe der Mensch jedoch einem Problem entgegen, da es Hindernisse gebe, die nicht alleine zu überwinden seien. Daher werde ein Zusammenschluss notwendig.

Um zu verhindern, dass der Mensch im Staat unfrei wird, entwickelte Rousseau ein Konzept eines solchen Zusammenschlusses – den Gesellschaftsvertrag „contract social„: „Gemeinsam stellen wir alle, jeder von uns seine Person und seine ganze Kraft unter die oberste Richtschnur des Gemeinwillens, und wir nehmen, als Körper, jedes Glied als untrennbaren Teil des Ganzen auf“. Durch diese Form des Zusammenschlusses würden die Kräfte aller zum Schutz der Einzelnen gebündelt und die natürliche Freiheit gegen rechtlich gesicherte Sicherheit getauscht, damit sie nach Lösen des Problems wieder zurückerlangt werden könne. Somit ergebe sich eine sittliche Gesamtkörperschaft und Volkssouveränität mit dem gemeinsamen Ziel, das Hindernis zu überwinden.

Aus dem Staat gingen nun drei Willensarten auf: Der SonderwillePrivatinteresse eines Individuums More (frz. volonté particuliére), welcher dem Privatinteresse der Menschen entspreche, der GesamtwilleSumme aller Sonderwillen More (frz. volonté des tous), also die Summe aller Sonderwillen und der GemeinwilleMedian aller Gemeinsamkeiten der Sonderwillen nach Wegkürze… More (frz. volonté générale), der sich aus dem Median aller Gemeinsamkeiten der Einzelwillen ergebe, die nach Wegkürzen der Extrema, also stark abweichenden Sonderwillen, übrigbleiben. Der SonderwillePrivatinteresse eines Individuums More verfolge bloß individuelle Interessen, der GesamtwilleSumme aller Sonderwillen More sei deren bloße Summe. Allein der GemeinwilleMedian aller Gemeinsamkeiten der Sonderwillen nach Wegkürze… More, so Rousseau, ziele auf das Wohlergehen aller ab und sei somit das moralisch Richtige.

Rousseau betont die Notwendigkeit, die Bildung von Teilgesellschaften zu vermeiden, da diese das Problem bergen würden, dass nicht mehr alle dasselbe Ziel verfolgen, wodurch auch kein GemeinwilleMedian aller Gemeinsamkeiten der Sonderwillen nach Wegkürze… More mehr gebildet werden könne. Aus diesem Grund dürfe lediglich dem Gemeinwillen verfolgt werden, wozu der SonderwillePrivatinteresse eines Individuums More des Menschen diesem untergeordnet werde.

Des Weiteren erläutert er, der Staat bestehe aus zwei Organen: dem Souverän, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More das Volk, als Gesetzgebung und der Regierung, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More Diener des Souveräns, als Exekutive, die jederzeit eingeschränkt oder abgeändert werden könne. Somit ist die Regierung als Exekutive dem Volk untergeordnet.

Nach Überwinden des Problems würde der Mensch im Idealfall wieder in den Naturzustand zurückkehren, da er die ideale Lebensform sei, da er die natürliche Freiheit berge. Jedoch könne der Mensch in den Naturzustand nicht wieder zurückkehren, denn er werde – durch z.B die Eiszeit – über einen längeren Zeitraum dazu gezwungen, zusammenzuhalten. Dies beschreibt Rousseau mit den Worten „der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten“. Rousseau sieht die Freiheit als Teil des Menschseins, mithin als Pflicht. Dennoch lege der Mensch sich selbst in Ketten, bleibe also im Staat, um seine eigene Sicherheit zu gewährleisten. Auch wenn der Naturzustand für Rousseau die ideale Lebensform bleibt, erkennt er an, dass der Mensch durch die Entwicklung der Zivilisation dauerhaft auf den Staat angewiesen ist.

Damit ein Machtmissbrauch verhindert und die Freiheit der Menschen bestmöglich aufrechterhalten werde, würden regelmäßig Versammlungen abgehalten, um die Zufriedenheit mit der Regierungsform und die Übereinstimmung von GemeinwilleMedian aller Gemeinsamkeiten der Sonderwillen nach Wegkürze… More und Regierungsentscheidungen zu sichern.

(Barbara J. – LK MH 2025)

Tragfähigkeit

- Gleichberechtigung aller Menschen; gleiche Rechte

- Alle haben dasselbe Ziel und unterstützen sich gegenseitig

- Gemeinwohl als Hauptziel → gut für das Volk

- sehr demokratisches Prinzip → die Stimme jedes Mitgliedes wird benötigt und beachtet

- in gewisser Weise wird im Gemeinwillen der Wille jedes Mitgliedes (zumindest in Teilen) eingeschlossen → kein Einspruch möglich oder gewollt

- Es gibt keine machthabenden Einzelpersonen bzw. Gruppen und somit auch keinen Machtmissbrauch

- die Regierung steht nicht über dem Volk, sondern handelt auf Befehl des Souveräns → Volkssouveränität

- die Menschen im Staat nach Rousseau sind frei und können somit sittlich handeln

- die Menschen können immer wieder einen Gesellschaftsvertrag eingehen, wenn nötig und können den Staat ebenso wieder auflösen, wenn das gemeinsame Ziel erreicht wurde

- er nimmt an, dass der Mensch im Naturzustand frei ist und definiert den Naturzustand → reine Theorie, da er in einem Staat gelebt hat

- bei jeder Entscheidung entstehen Randgruppen, deren Sonderwillen evtl. konträr laufen, sie also die Extrema bilden und weggekürzt würden. Dies scheint bei kleineren Gruppen (bspw. Babys, Senioren) öfter der Fall zu sein, da sie ohnehin die Minderheit bilden und somit weniger von ihren Interessen vertreten sind -> hier hätte Rousseau einen Ausgleich finden müssen, damit die Sonderwillen solcher Randgruppen nicht zu oft weggekürzt werden

- der GemeinwilleMedian aller Gemeinsamkeiten der Sonderwillen nach Wegkürze… More muss nicht immer richtig sein → kann durch das negative Menschenbild vieler verzerrt sein (s. im Grunde gut, politische Verklärung, Vorurteile, etc.)

→ dass das Volk durch alle Mitglieder alle Entscheidungen trifft, ist nicht immer sinnvoll (z.B. bei politischen Themen, IT, Ernährung) → nur wenige haben Ahnung und die Stimmen von Leien würden den Gemeinwillen stark beeinflussen - Wo ist die Grenze der Extrema und wie legt man sie fest?

- Machthaber oder mächtigere Personen würden sich gegen die Abgabe ihrer Rechte sträuben → Ablehnung des Gesellschaftsvertrages

- zeitaufwendig, den Gemeinwillen zu finden → es ist nicht immer eindeutig, was der GemeinwilleMedian aller Gemeinsamkeiten der Sonderwillen nach Wegkürze… More sein könnte → kaum umsetzbar, da alle Menschen ihre Stimme abgeben müssen

- Wenn sich der Staat nach Erreichen des Ziels nicht auflöst, entstände Konkurrenz und ein Despot würde drohen

Teste dein Wissen

Für Rousseau ist die Freiheit die wertvollste Eigenschaft des Menschen, da sie eine notwendige Bedingung sittlichen Handelns ist.

Da der Mensch im Staat jedoch durch Gesetze unterworfen wird, nimmt man ihm seine natürliche Freiheit und er wird unfrei. Deshalb beschreibt Rousseau den Menschen im Staat als in Ketten liegend.

Aus diesem Grund hat ein Staat laut Rousseau die Aufgabe, die Freiheit des Menschen weitestgehend zu erhalten.

Im Naturzustand ist der Mensch „frei, körperlich schnell, gesund, zäh und selbstgenügsam“. Darüber hinaus besitzt er die drei Haupteigenschaften Selbstliebe (amour de soi), durch die er selbstbezogen sei, also auf seine eigenen Gefühle achte, Mitleid (pitié), also das Unvermögen andere leiden zu sehen und Perfektibilität (perfectibilité), was die Möglichkeit der Selbstvervollkommnung ist.

Die Menschen mussten ihren Naturzustand laut Rousseau verlassen, weil in diesem Hindernisse aufgekommen sind, die nur durch einen Zusammenschluss überwunden werden konnten.

Mögliche solcher Hindernisse sind z.B. Vergesellschaftung, durch welche Rangordnung, Neid & Missgunst entstanden sind, Naturkatastrophen oder Ressourcenknappheit.

Da Rousseau die Freiheit als einen Teil des Menschen, mithin als eine Pflicht ansieht, muss sie auch im Staat geschützt werden. Dies wird durch einen Gesellschaftsvertrag möglich, in dem alle Menschen eine rechtlich gesicherte Freiheit erhalten.

„Gemeinsam stellen wir alle, jeder von uns seine Person und seine ganze Kraft unter die oberste Richtschnur des Gemeinwillens, und wir nehmen, als Körper, jedes Glied als untrennbaren Teil des Ganzen auf.“

Rousseaus Gesellschaftsvertrag fordert die Bündelung aller Kräfte zum Schutz des Einzelnen, sodass eine sittliche Gesamtkörperschaft bzw. eine Volkssouveränität entsteht.

Anders als im Staat nach Hobbes verkörpert das Volk in einem Staat nach Rousseau den Souverän.

Es gibt den Sonderwillen (frz. volonté particulière), der das Privatinteresse eines Menschen darstellt.

Der Gesamtwille (frz. volonté de tous) ist die Summe aller Sonderwillen.

Der Gemeinwille (frz. volonté générale) wird gebildet, indem die Extrema des Gesamtwillen weggekürzt werden, sodass eine Art Median aus den Gemeinsamkeiten der Sonderwillen entsteht.

Rousseau verlangt, dass nur der Gemeinwille verfolgt wird, da er das Interesse des Volkes widerspiegelt und somit zum Gemeinwohl beiträgt.

Deshalb ist auch die Unterordnung der Sonderwillen unter den Gemeinwillen notwendig.

Dadurch, dass alle Bürger des Staates ihren individuellen Sonderwillen dem Gemeinwillen unterordnen, können sie nicht gegen diesen widersprechen, da er ihre Sonderwillen in Teilen enthält.

Zudem war der Grund für die Etablierung eines Staates die Notwendigkeit von Kooperation, um bestimmte Hindernisse überwinden zu können. Die Menschen verfolgen in Rousseaus Staat also alle das gleiche Ziel – die Hindernisse zu überwinden – und helfen einander.

Nach Erreichen des gemeinsamen Ziels soll der Staat im Optimalfall wieder aufgelöst, da die Menschen wieder ihre eigenen Ziele verfolgen, was zur Entstehung von Egoismus führt und sie des Weiteren nur im Naturzustand ihre natürliche Freiheit haben.

Das Volk und die Regierung bilden die zwei Organe des Staates. Dabei ist das Volk der Souverän (#Volkssouveränität) und gleichzeitig gesetzgebende wie auch rechtssprechende Gewalt, d.h. Legislative und Judikative.

Die Regierung wird vom Volk gewählt und bildet die Exekutive. Sie ist Diener des Souveräns und handelt auf Befehl des Souveräns.

Regelmäßige Versammlungen des Volkes sind notwendig, um über folgende zwei Anträge abzustimmen:

Die Zufriedenheit des Souveräns mit der Regierungsform und die Übereinstimmung von Gemeinwillen & Regierungsentscheidungen.

Damit der Staat nach Rousseaus Vorstellungen funktioniert, muss die Bildung von Teilgesellschaften vermieden werden. Der Gemeinwille, der den Willen des Souveräns repräsentiert, muss mit allen Sonderwillen gebildet werden. Würden sich Teilgesellschaften bilden, entständen viele Gemeinwillen innerhalb der jeweiligen Teilgruppen, wodurch unterschiedliche Interessengruppen gegeneinander arbeiten würden. Die Bildung eines Gemeinwillens würde somit unmöglich und Rousseaus Staatssystem würde zusammenbrechen.

Hobbes‘ Hauptziel war die Sicherung des Friedens. Dieses Ziel steht für ihn über allem im Staat – auch über der Freiheit des Menschen, die er im Gegenzug für Frieden an den Souverän abgeben soll. Dabei ist der Souverän eine Person oder kleine Gruppe, die alleine Gesetze entwirft und über das Volk herrscht.

Rousseau hingegen war der Schutz der Freiheit des Menschen am wichtigsten, da diese eine Eigenschaft des Menschen und seine Pflicht ist. Er legt in einem Staat Wert darauf, dass der Mensch rechtlich gesicherte Freiheiten erhält und das Volk selbst Souverän ist, um nicht durch Gesetze unterworfen zu werden.

Lernmaterial

Einen guten Überblick zu Rousseaus Staatsphilosophie bilden die folgenden Videos:

Schnell Erklärt! Jean-Jacques Rousseau

Hobbes und Rousseau im Vergleich ILeviathan vs. Gesellschaftsvertrag I Anthropologie