Eudaimonismus

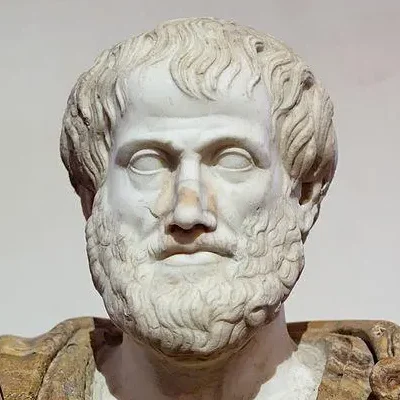

Aristoteles

Inhalt

Biografie

Zitate

Original Textauszug

Das höchste Ziel:

Jede Kunst und jede Lehre, ebenso jede Handlung und jeder Entschluss scheint irgendein Gut zu erstreben.

Darum hat man mit Recht das Gute als dasjenige bezeichnet, wonach alles strebt. […] Da es nun viele Handlungen, Künste und Wissenschaften gibt, ergeben sich auch viele Ziele: Ziel der Medizin ist die Gesundheit, der Schiffsbaukunst das Schiff, der Strategik der Sieg, der Ökonomik der Reichtum. Wo nun immer solche Künste einer einzigen Aufgabe untergeordnet sind, wie etwa der Reitkunst die Sattlerei und die andern der Reitkunst dienenden Künste, und wie die Reitkunst wiederum und die gesamte Kriegskunst der Strategik untergeordnet ist und so andere unter anderen, in allen diesen Fällen sind die Ziele der leitenden Künste insgesamt vorzüglicher als die der untergeordneten. Denn diese werden um ihrer selbst willen verfolgt. […]

Wenn es aber ein Ziel des Handelns gibt, das wir um seiner selbst willen wollen und das andere um seinetwillen; wenn wir also nicht alles um eines andern willen erstreben (denn so ginge es ins Unbegrenzte, und das Streben wäre leer und sinnlos), dann ist es klar, dass jenes das Gute und das Beste ist.

Wird nun das Erkennen jenes Zieles nicht auch für das Leben ein großes Gewicht haben […]? Wenn dies der Fall ist, müssen wir versuchen, wenigstens im Umriss zu erfassen, was es wohl sein mag und welcher Wissenschaft oder Fähigkeit es zugeordnet ist. […]

Da also jede Erkenntnis und jeder Entschluss nach irgendeinem Gute strebt, […] [stellt sich die Frage], welches ist das oberste aller praktischen Güter? Im Namen stimmen wohl die meisten überein. Glückseligkeit [eudaimonia] nennen es die Leute ebenso wie die Gebildeten, und sie setzen das Gut-Leben und das Sich-gut-Verhalten gleich mit dem Glückseligsein. […]

Wir wollen versuchen, dies noch besser zu verdeutlichen. Da sich viele Ziele zeigen, wir aber von diesen manche um anderer Dinge willen wählen, wie den Reichtum, Flöten und überhaupt alle Instrumente, so ist es offenbar, dass nicht alle Endziele sind. Das vollkommen Gute scheint aber ein Endziel zu sein. Wenn es also nur ein einziges Endziel gibt, so wäre dies das Gesuchte, wenn aber mehrere, dann das vollkommenste unter diesen.

Vollkommen nennen wir das um seiner selbst willen Erstrebte gegenüber dem um anderer Ziele willen Erstrebten, und das niemals um einen anderen willen Gesuchte gegenüber dem, was sowohl wegen sich selbst als auch wegen eines andern gesucht wird; allgemein ist das vollkommene Ziel dasjenige, was stets nur an sich und niemals um eines anderen willen gesucht wird.

Derart dürfte in erster Linie die Glückseligkeit sein. Denn diese suchen wir stets wegen ihrer selbst und niemals wegen eines anderen; Ehre dagegen und Lust und Vernunft und jede Tüchtigkeit suchen wir teils wegen ihnen selber (denn auch wenn wir keinen weiteren Gewinn von ihnen hätten, würden wir jedes einzelne von ihnen wohl erstreben), teils aber auch um der Glückseligkeit willen, da wir glauben, eben durch jene Dinge glückselig zu werden. Die Glückseligkeit aber wählt keiner um jener Dinge willen und überhaupt nicht wegen eines anderen. […]

So scheint also die Glückseligkeit das vollkommene […] Gut zu sein und das Endziel des Handelns.

Die Mesoteslehre – Tugend als Mitte:

Betrachten [wir], von welcher Art die Natur der Tugend ist. In allem, was kontinuierlich und was teilbar ist, lässt sich ein Mehr, ein Weniger und ein Gleiches antreffen, und zwar entweder mit Rücksicht auf die Sache selbst oder mit Rücksicht auf uns. Das Gleiche aber ist ein Mittleres [mesotes] zwischen Übermaß und Mangel. Mittleres der Sache nach nennen wir dasjenige, was von beiden Enden gleich weit entfernt ist, und dieses ist bei allem eines und dasselbe, dagegen Mittleres für uns, was weder ein Übermaß noch einen Mangel hat, und dieses ist nicht bei allem eines und dasselbe.

Wenn z. B. zehn viel sind und zwei wenig, so nimmt man sechs für das der Sache nach Mittlere, weil es um gleich viel mehr und weniger ist. Das ist die Mitte nach dem arithmetischen Verhältnis. Das Mittlere für uns kann dagegen so nicht bestimmt werden. Wenn für jemanden zehn Pfund zu verzehren viel sind und zwei Pfund wenig, so wird der Ringmeister nicht sechs vorschreiben. Denn auch das ist vielleicht für den, der sie zu sich nehmen soll, viel oder wenig, wenig für einen [Ringer wie] Milo, viel für einen Anfänger in den Übungen. Dasselbe gilt für den Wettlauf und Ringkampf. So meidet denn jeder Kundige das Übermaß und den Mangel und sucht und wählt die Mitte, nicht die Mitte der Sache nach, sondern die Mitte für uns. […]

[Wenn nun jede Wissenschaft und Kunst auf die Mitte zielt, dann gilt das auch für die ethische Tugend. Die Tugend zielt nach der Mitte,] die sittliche oder Charaktertugend wohlverstanden, da sie es mit den Affekten* und Handlungen zu tun hat, bei denen es eben ein Übermaß, einen Mangel und ein Mittleres gibt. […]

Es gibt also drei Grundhaltungen: zwei fehlerhafte, durch Übermaß und Unzulänglichkeit gekennzeichnet, und eine richtige: die Mitte.

In Hinsicht auf die Empfindungen von Lust und Unlust – nicht alle sind gemeint, vor allem nicht alle Unlustempfindungen – ist Besonnenheit die rechte Mitte. Die Übersteigerung heißt Zügellosigkeit. Menschen mit mangelhafter Lustempfindung gibt es eigentlich nicht. Daher haben auch sie keinen eigenen Namen erhalten. Man mag sie als stumpfsinnig bezeichnen.

In Hinsicht auf das Geben und Nehmen von Geld ist Großzügigkeit die Mitte. Das Zuviel und das Zuwenig heißt Verschwendungssucht und kleinliches Knausern. In beiden Fällen aber zeigt sich das Übermaß in entgegengesetzter Richtung: der Verschwender ist maßlos im Ausgeben und kärglich im Nehmen, der Knauserige ist maßlos im Nehmen und kärglich im Geben. Übrigens reden wir jetzt von den Dingen nur im Umriss und zusammendrängend und begnügen uns absichtlich damit. […]

Aristoteles: Die Nikomachische Ethik. Übersetzt und hrsg. von Olof Gigon. dtv, München 1984, N.E. I.1 (S. 55–56); N.E. I.2 (S. 58); N.E. 1.5 (S. 64); N.E. I.5 (S. 65)

Es ist mithin die Tugend ein Habitus des Wählens, (1107a) der die nach uns bemessene Mitte hält und durch die Vernunft bestimmt wird und zwar so, wie ein kluger Mann ihn zu bestimmen pflegt. Die Mitte ist die zwischen einem doppelten fehlerhaften Habitus, dem Fehler des Übermaßes und des Mangels; sie ist aber auch noch insofern Mitte, als sie in den Affekten und Handlungen das Mittlere findet und wählt, während die Fehler in dieser Beziehung darin bestehen, dass das rechte Maß nicht erreicht oder überschritten wird.

Deshalb ist die Tugend nach ihrer Substanz und ihrem Wesensbegriff Mitte; insofern sie aber das Beste ist und alles gut ausführt, ist sie Äußerstes und Ende.

Doch fasst nicht jede Handlung oder jeder Affekt eine Mitte, da sowohl manche Affekte, wie Schadenfreude, Schamlosigkeit und Neid, als auch manche Handlungen, wie Ehebruch, Diebstahl und Mord, schon ihrem Namen nach die Schlechtigkeit in sich schließen. Denn alles dieses und ähnliches wird darum getadelt, weil es selbst schlecht ist, nicht sein Zuviel und Zuwenig. Demnach gibt es hier nie ein richtiges Verhalten, sondern immer lediglich ein verkehrtes, und das Gute und Schlechte liegt bei solchen Dingen nicht in den Umständen, wie wenn es sich z. B. beim Ehebruch darum fragte, mit wem und wann und wie er erlaubt sei, sondern es ist überhaupt gefehlt, irgend etwas Derartiges zu tun. Ebenso wenig nun darf man bei der Ungerechtigkeit, Feigheit und Zuchtlosigkeit nach einer Mitte oder nach einem Zuviel oder Zuwenig fragen. Denn so bekämen wir eine Mitte des Zuviel und Zuwenig und ein Zuviel des Zuviel und ein Zuwenig des Zuwenig. Wie es vielmehr bei der Mäßigkeit und dem Starkmut kein Zuviel und Zuwenig gibt, weil die Mitte gewissermaßen Ende und Äußerstes ist, so gibt es auch in jenen Dingen keine Mitte und kein Zuviel und Zuwenig, sondern wie man sie auch tun mag, immer ist es gefehlt. Denn es gibt beim Zuviel und Zuwenig überhaupt keine Mitte, wie bei der Mitte kein Zuviel und Zuwenig.

Lernzettel

Theorieeinordnung:

- In dem Werk Nikomachische Ethik, das Aristoteles nach seinem Sohn benannte, formulierte er seinen Eudaimonismus – eine teleologische Ethikfolgeorientierte bzw. zweckorientierte Ethik

(von griech…. More.

Problemfrage:

- Wie wird der Mensch langfristig glücklich & gibt es ein höchstes Gut?

Lösung:

- Das höchste Gut ist die Glückseligkeitlangfristiges, beständiges Glück More (Eudaimoniaübers. Glückseligkeit More), die um ihrer selbst willen verfolgt wird. Durch die Wahl des Mittleren (mesotesübers.: das Mittlere; die Mitte More) und der Tugend kann der Mensch sich langfristigem Glück annähern.

Argumentation:

- Grundannahme: Alles strebt nach einem Gut

- der Mensch strebt immer höhere Ziele an, die sog. Güter → oberstes Ziel/höchste Kunst eines bestimmten Gebietes ist am erstrebenswertesten

→ somit herrscht eine Hierarchie der Güter (Bsp.: Ziel der Medizin ist die Gesundheit) - notwendige Folge: es muss ein höchstes Gut geben; andernfalls wäre alle Handeln sinnlos → infiniter Regress

- höchstes Gut = Eudaimoniaübers. Glückseligkeit More (Glückseligkeitlangfristiges, beständiges Glück More) → Endziel des Handelns, da sie um ihrer selbst willen verfolgt wird

- andere Art von Glück: Eutychiaübers. Glück durch Zufall More = Glück durch Zufall (hat keinen höheren Wert)

- Wie kann der Mensch die Eudaimoniaübers. Glückseligkeit More erreichen?

→ Unterscheidung dreier Lebensformen:

1. genussorientiertes/hedonistisches Leben: Mensch ist Sklave, da er sich seinem Genuss hingibt

2. politisches/soziales Leben: Ziel meist Anerkennung → man macht sein Glück abhängig von anderen & sich so ebenfalls zum Sklaven

3. theoretisches/philosophisches Leben: Leben in freier Entfaltung der Vernunft, der Erkenntnis und des Denkens (Ziel: Weisheit) → beste Lebensform, da der Mensch sein Glück durch sich selbst findet → Autarkie - Rolle der Vernunft: Vernunft prägt das ErgonCharakter bzw. Zweck eines Wesens, den es sich im Laufe sein… More des Menschen, da er ein Zoon logon echonsprach- und vernunftbegabtes Wesen More ist (sprach- & vernunftbegabt)

- folglich ist Vernunft die tugendgemäße Tätigkeit der Seele und bestes menschliches Tun

- Mensch schafft sein ErgonCharakter bzw. Zweck eines Wesens, den es sich im Laufe sein… More (EssenzBedeutung, Zweck; Sinn (des Menschen) More/Wesen) durch das Setzen und Erreichen von Zielen

- MesoteslehreDie Lehre der Mitte; Aristoteles‘ Handlungsregel für ethisc… More:

Grundannahme = alles Teilbare hat eine Mitte (gr. mesotesübers.: das Mittlere; die Mitte More), die sich exakt berechnen lässt

→ das Mittlere der Mathematik ist das arithmetische Mittel; diese Mitte gilt aber nicht für den Menschen, denn: das Mittlere im menschlichen Handeln variiert je nach Lebensbedingungen und Ressourcen einer Person - 2. Annahme: die ethische Tugend zielt immer auf die Mitte → tugendhaft handeln bedeutet, nach dem Mittleren zu handeln

- daraus resultieren zwei falsche Grundhaltungen: Übermaß und Mangel

- das Mittlere (mesotesübers.: das Mittlere; die Mitte More) menschlichen Handelns liegt also zwischen Übermaß und Mangel

→ Bsp.: die Mitte des Gebens & Nehmens von Geld ist die Großzügigkeit; Geiz und Verschwendung hingegen sind Mangel und Übermaß - Wesen der Tugend:

- Die Tugend ist zugleich Mitte, wie auch Äußerstes und Ende

→ Tugend als Mitte: Habitus, den der Mensch wählt, um gut zu handeln → sie ist die Mitte, weil sie zwischen Übermaß und Mangel liegt

→ Tugend als Äußerstes & Ende: das Beste, was der Mensch in seinem Leben erreichen kann → also zugleich Äußerstes und Ende, weil sie das höchste Ziel im menschlichen Leben ist - Fazit: Aristoteles zufolge erreicht der Mensch langfristiges Glück (Eudaimoniaübers. Glückseligkeit More) durch ein tugendhaftes Leben gemäß der Vernunft und der MesoteslehreDie Lehre der Mitte; Aristoteles‘ Handlungsregel für ethisc… More, indem er die tugendhafte Mitte (mesotesübers.: das Mittlere; die Mitte More) zwischen Übermaß und Mangel wählt. Das höchste Gut ist die Eudaimoniaübers. Glückseligkeit More, da sie vollkommener Selbstzweck ist und durch Tugend verwirklicht wird.

Schaubild

Klausurtext

Bitte beachte, dass die hier zur Verfügung gestellten Beispiellösungen von Klausurtexten als Lernhilfe gedacht sind. Es ist von größter Bedeutung, dass du diese Texte nicht einfach auswendig lernst. Stattdessen sollst du sie nutzen, um die Struktur und Herangehensweise zu verstehen. Nur so kannst du deine eigenen Fähigkeiten verbessern und den Stoff wirklich verinnerlichen. Das bloße Auswendiglernen der Texte verhindert den eigentlichen Lerneffekt und erschwert es dir, das Gelernte in neuen Situationen anzuwenden, sodass du in Klausuren anschließend schlechter abschneiden wirst. Lerne daher aktiv mit den Beispiellösungen und entwickle deine eigenen Lösungswege.

Viel Erfolg beim Lernen!

Aristoteles, einer der bedeutendsten Philosophen der Antike, beschäftigte sich auch mit Fragen der Ethik. So entwickelte er eine eigene teleologische Ethikfolgeorientierte bzw. zweckorientierte Ethik

(von griech…. More, bekannt als Eudaimonismus, die das höchste Ziel menschlichen Handelns in der Eudaimonia, der Glückseligkeitlangfristiges, beständiges Glück More, verortet. Sein Werk Nikomachische Ethik liegt der Frage zugrunde, wie der Mensch langfristig glücklich wird und ob es ein höchstes Gut für ihn geben kann.

Zunächst argumentiert er, dass der Mensch mit allen Handlungen, Lehren und Künsten ein höheres Ziel bzw. Gut anstrebe und führt beispielhaft die Medizin an, deren Ziel die Gesundheit der Menschen sei. Diese Hierarchie von Zielen reiche bis hin zur leitenden Kunst, die das oberste Ziel eines bestimmten Gebietes darstelle, was sie erstrebenswerter als die untergeordneten Künste mache.

Darüber hinaus, ergänzt er, müsse es ein höchstes Gut geben, dem alle Ziele untergeordnet sind. Andernfalls bestehe ein infiniter Regress des Strebens nach Zielen, was alles menschliche Handeln sinnlos machen würde.

Das höchste Gut müsse nach Aristoteles die Glückseligkeitlangfristiges, beständiges Glück More, auf Griechisch Eudaimoniaübers. Glückseligkeit More, sein. Neben dieser Art von Glück gebe es noch Eutychiaübers. Glück durch Zufall More, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More Glück durch Zufall, das aber keinen höheren Wert habe.

Seine Behauptung, die Glückseligkeitlangfristiges, beständiges Glück More sei das vollkommene Gute und somit Endziel des Handelns, begründet er damit, dass sie um ihrer selbst willen verfolgt werde, und nicht wie die anderen Ziele, um noch höhere Ziele zu erreichen.

Nachdem Aristoteles das höchste Gut bestimmt hat, untersucht er, durch welche Lebensformen der Mensch glücklich werden kann. Dabei unterscheidet er drei Lebensformen:

Erstens sei es das hedonistischeden Genuss betreffend; den Genuss verfolgend More, also das genussorientierte Leben, das die Mehrheit der Menschen – Aristoteles bezeichnet sie als ,,grobschlächtige Menschen“, weil sie sich zu Sklaven ihrer Bedürfnisse machen würden – wähle und das sie zufriedenstelle.

Zweitens würden viele ein Leben im Dienste des Staates, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More ein politisches bzw. soziales Leben, wählen, welches zwar edel, aber dennoch nicht das Beste sein könne, da das Ziel eines solchen Lebens meist Anerkennung sei, womit der Mensch sein Glück abhängig von anderen und sich somit ebenfalls zum Sklaven mache.

Die dritte und beste Lebensform sei das philosophische Leben, womit Aristoteles ein Leben in freier Entfaltung der Vernunft, der Erkenntnis und des Denkens meint, dessen höchstes Ziel die Weisheit sei. Um die Bedeutung eines solchen Lebens zu erklären, suchte Aristoteles nach der wesensgemäßen Funktion, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More dem ErgonCharakter bzw. Zweck eines Wesens, den es sich im Laufe sein… More, des Menschen, das ihn von allen anderen Lebewesen unterscheide.

Im Prozess seiner Überlegungen kommt er zu dem Schluss, dass nur die Fähigkeit vernünftig bzw. tugendhaft zu handeln, den Menschen von anderen Lebewesen abhebe. Die Vernunft präge also das ErgonCharakter bzw. Zweck eines Wesens, den es sich im Laufe sein… More des Menschen, da er ein „Zoon logon echonsprach- und vernunftbegabtes Wesen More“, also ein sprach- und vernunftbegabtes Wesen ist, und die Tätigkeit der Seele müsse somit, da sie Aristoteles zufolge der vernunftbegabte Teil ist, das beste menschliche Tun sein.

Folglich sei das philosophische Leben die beste Lebensform, da der Mensch in dieser sein Glück autarkunabhängig (von anderen) More von anderen, also durch sich selbst, finden könne. Obwohl das philosophische Leben als Ideal gilt, erkennt Aristoteles an, dass der Mensch auch auf leibliche Bedürfnisse und soziale Bindungen angewiesen ist – daher könne die Eudaimoniaübers. Glückseligkeit More nur im Einklang mit den anderen Lebensformen angestrebt werden, denn ein ausschließlich philosophisches Leben sei unmöglich und genüge auch nicht, um sich der Eudaimoniaübers. Glückseligkeit More anzunähern.

Durch das philosophische Leben finde der Mensch zwar seine vollendete Glückseligkeitlangfristiges, beständiges Glück More, diese könne er jedoch innerhalb seines menschlichen Lebens nicht erreichen, denn sie sei etwas Vollkommenes, mithin etwas Göttliches. Dennoch solle der Mensch sich bemühen, bestmöglich zu leben, um sich der vollkommenen Glückseligkeitlangfristiges, beständiges Glück More durch tugendgemäßes Handeln, z.E. durch die vier Kardinaltugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung, anzunähern. Denn ebendiese Tätigkeiten würden das Leben so glückselig machen, wie menschlich möglich.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil von Aristoteles‘ Nikomachischer Ethik ist die MesoteslehreDie Lehre der Mitte; Aristoteles‘ Handlungsregel für ethisc… More, die er infolge seiner Untersuchung der zweitbesten Lebensform aufstellt. Die MesoteslehreDie Lehre der Mitte; Aristoteles‘ Handlungsregel für ethisc… More besagt, dass es in aller Existenz Übermaß, Mangel und ein Mittleres, auf Griechisch mesotesübers.: das Mittlere; die Mitte More, gebe. Das Mittlere der Mathematik, berechnet durch das arithmetische Mittel, sei genau die Mitte zwischen Übermaß und Mangel, weshalb es nicht für den Menschen gelten könne. Das Mittlere für den Menschen sei nämlich für jeden ein anderes und just jenes, das weder Übermaß noch Mangel enthalte.

Daraus schließt er, dass auch die ethische Tugend auf die Mitte zielen müsse und nur diese die richtige Grundhaltung sein könne.

Er führt ein Beispiel mit Geld an: die rechte Mitte des Gebens und Nehmens von Geld sei die Großzügigkeit und somit das beste und einzig richtige.

Die MesoteslehreDie Lehre der Mitte; Aristoteles‘ Handlungsregel für ethisc… More ist also einen Schematismus für tugendhaftes Handeln nach Aristoteles‘ Definition. Tugendhaftes Handeln sei allerdings keine inhärente Eigenschaft des Menschen, sondern müsse durch Erfahrung erst erlernt werden: „Was wir tun müssen […] lernen wir, indem wir es tun“, denn der Mensch besitze zunächst nur das Vermögen, Tugend aufzunehmen. Aus diesem Grund müsse der Mensch sich immer bemühen, das Gute zu tun, denn „aus gleichen Tätigkeiten erwächst der gleiche Habitus“, was so viel bedeutet wie, wenn man sich bspw. zügellos verhalte, dann werde man auch zügellos.

(Anna-Marie H. – LK MH 2024)

Der Philosoph Aristoteles war ein griechischer Universalgelehrter und zählt heute zu den bekanntesten sowie einflussreichsten Denkern der Geschichte. In seinem Werk „Nikomachische Ethik“ setzt er sich mit der Frage auseinander, wie der Mensch langfristig glücklich werden könne und entwickelt auf dieser Grundlage seine sogenannte eudaimonistische Ethik – eine teleologische, also zweckorientierte Ethik.

Aristoteles‘ Position basiert auf der Grundannahme, dass der Mensch stets höhere Ziele anstrebe – die sogenannten Güter. Innerhalb einer Gruppe von Gütern liege immer eine Hierarchie vor, in der die wertvollsten Güter das oberste Ziel bzw. das höchste Gut eines bestimmten Gebietes darstellten und daher besonders erstrebenswert seien. Diese Hierarchie der Ziele illustriert er an dem Beispiel der Medizin, deren oberstes Ziel die Gesundheit sei.

Aus dieser Annahme folgert Aristoteles die Notwendigkeit eines höchsten Guts, da ohne ein solches jegliches menschliches Handeln sinnlos wäre. Denn gebe es dieses höchste Gut nicht, erläutert er, entstünde ein infiniter Regress, in dem jede Handlung lediglich auf ein weiteres Ziel verweise, ohne je zu einem endgültigen Zweck zu gelangen. Dieses Problem lasse sich auch in der Kausalitätskette der Natur erkennen. Übertrage man diesen Gedanken auf das menschliche Leben, werde deutlich, dass jedes erreichbare Gut auf vorhergehenden Ursachen bzw. Handlungen beruhe.

Das höchste Gut bezeichnet Aristoteles als Eudaimoniaübers. Glückseligkeit More, was übersetzt Glückseligkeitlangfristiges, beständiges Glück More bedeutet. Diese stelle das vollkommene Endziel menschlichen Handelns dar. Von der Glückseligkeitlangfristiges, beständiges Glück More als langfristiges Glück unterscheidet er die Eutychiaübers. Glück durch Zufall More, das zufällige Glück, welches keine tiefere Bedeutung und keinen höheren Wert besitze, da es nur temporär und nicht beeinflussbar sei.

Nachdem Aristoteles das höchste Gut bestimmt hat, entwickelte er eine Richtschnur dafür, wie der Mensch die Eudaimoniaübers. Glückseligkeit More überhaupt erreichen könne – die MesoteslehreDie Lehre der Mitte; Aristoteles‘ Handlungsregel für ethisc… More. In dieser postuliert Aristoteles, dass alle teilbaren Dinge eine Mitte hätten und erklärt ergänzend, dass in menschlichem Handeln neben dem Mittleren (gr. mesotesübers.: das Mittlere; die Mitte More) noch Übermaß und Mangel existiere. Die Tugend liege dabei genau in der Mitte zwischen den Extremen. Er betont jedoch, dass das arithmetische Mittel aus der Mathematik, also die exakt berechnete Mitte, nicht einfach auf den Menschen und sein Handeln übertragbar sei, denn die Individualität des Menschen fordere keine starre Mitte, sondern vielmehr eine situationsabhängige, ausgewogene Haltung, die zu den Lebensbedingungen und Möglichkeiten des Individuums passe. Zur Erklärung führt er beispielweise an, dass das mesotesübers.: das Mittlere; die Mitte More des Gebens und Nehmens von Geld zwar immer die Großzügigkeit sei, die Menge an Geld bzw. Dingen, die der Mensch spende, jedoch von seinen persönlichen Ressourcen abhänge und unter Berücksichtigung dieser festzulegen sei.

Um herauszufinden, wie der Mensch sein Leben führen sollte, um so tugendhaft wie möglich zu handeln und sich folglich der Glückseligkeitlangfristiges, beständiges Glück More bestmöglich anzunähern, stellte er drei Lebensformen auf: In der ersten Lebensform, dem genussorientierten bzw. hedonistischen Leben, gebe sich der Mensch dem Genuss hin und werde somit Sklave seiner Triebe und Neigungen.

Die zweite Lebensform bezeichnet er als das politische bzw. soziale Leben, welches auf Anerkennung abziele, wodurch der Mensch sein Glück von äußeren Faktoren abhängig mache und ebenfalls zum Sklaven werde.

Die dritte und beste Lebensform – das philosophische Leben – zeichne sich durch freie Entfaltung der Vernunft und durch Weisheit aus. Nur dieses Leben ermögliche es dem Menschen, sein Glück autarkunabhängig (von anderen) More von anderen, also in sich selbst, zu finden, weshalb Aristoteles diese Lebensform als die beste definierte.

Einen weiteren Grund dafür, dass das philosophische Leben die beste Lebensform sei, liefert Aristoteles mit der Untersuchung des menschlichen Wesens. Er postuliert, die Vernunft präge das ErgonCharakter bzw. Zweck eines Wesens, den es sich im Laufe sein… More, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More Wesen bzw. Charakter, des Menschen und bezeichnet ihn als „zoon logon echonsprach- und vernunftbegabtes Wesen More“ – ein Wesen, das Vernunft und Sprache besitzt. Diese Fähigkeit mache ihn und sein Handeln einzigartig. Das sogenannte ErgonCharakter bzw. Zweck eines Wesens, den es sich im Laufe sein… More verwirkliche der Mensch durch das Setzen und Erreichen von Zielen und könne es als zoon logon echonsprach- und vernunftbegabtes Wesen More im philosophischen Leben am besten entfalten.

Besonders sei der Mensch deshalb, weil er, anders als die anderen Lebewesen Vernunft besitze, durch die er tugendhaft handeln könne. Daraus schließt Aristoteles, dass die Vernunft die tugendgemäße Tätigkeit der Seele und bestes menschliches Tun sei.

Er erklärt weiter, sie [die Tugend] sei zugleich Mitte, wenn der Mensch sie in seinem Handeln wähle, und liege als solche zwischen Übermaß und Mangel, und sie sei zugleich das Äußerste sowie letzte Ziel, denn sie sei das höchste Ziel, das der Mensch in seinem unvollkommenen Leben erreichen könne. Dies begründet er damit, dass die Glückseligkeitlangfristiges, beständiges Glück More zwar das letztendliche, höchste Gut sei, sie aber durch ihre vollkommene Natur im menschlichen Leben nicht erreichbar sei.

Aristoteles kommt somit zu dem Schluss, dass der Mensch durch ein tugendhaftes Leben im Sinne der MesoteslehreDie Lehre der Mitte; Aristoteles‘ Handlungsregel für ethisc… More und unter Ausübung seiner Vernunft langfristige Glückseligkeitlangfristiges, beständiges Glück More (Eudaimoniaübers. Glückseligkeit More) erreichen kann. Diese bleibt jedoch ein Ideal, dem er sich annähern, aber (zumindest in seinem menschlichen Leben) nie vollkommen entsprechen kann.

(Valentino M. – LK MH 2025)

Der griechische Philosoph Aristoteles stellte sich die zentrale ethische Frage: Wie kann der Mensch langfristig glücklich werden – und gibt es ein höchstes Gut, auf das alles Handeln ausgerichtet ist? So begründete er seine eudaimonistische Ethik, die er 350 v. Chr in seinem Werk „Nikomachische Ethik“ niederschrieb.

Die in diesem Werk formulierte Theorie ist eine teleologische, also eine zielgerichtete Ethik, wonach der Mensch das höchste Ziel seines Handelns – die Glückseligkeitlangfristiges, beständiges Glück More – anstrebe, indem er eine hierarchische Abfolge von Zielen, die aufeinander aufbauten, verfolge und, um die Glückseligkeitlangfristiges, beständiges Glück More zu erreichen, stets einen gemäßigten Mittelweg in seinen Handlungen wählen solle.

Dies begründet er anhand des folgenden Gedankengangs: Aristoteles führt grundlegend an, „Gut ist das, wonach alles strebt“. Alles führe also auf ein Gut, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More eine Errungenschaft oder ein Ziel, zurück, wobei der Mensch stetig neue Ziele an- und erstrebe. Diese Hierarchie fordere ein höchstes Gut, denn gäbe es ein solches nicht, so bestünde ein infiniter Regress und jegliches Streben wäre sinnlos.

Das Endziel bezeichnet er als „Eudaimoniaübers. Glückseligkeit More“ – die Glückseligkeitlangfristiges, beständiges Glück More, welche lediglich um ihrer selbst willen verfolgt werde. Hingegen stelle die „Eutychiaübers. Glück durch Zufall More“, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More Glück durch Zufall, die andere Art von Glück dar, weshalb es nicht so erstrebenswert sei.

Darauffolgend stellt Aristoteles die MesoteslehreDie Lehre der Mitte; Aristoteles‘ Handlungsregel für ethisc… More zugrunde, die dem Menschen ein Leitfaden sei, um die Glückseligkeitlangfristiges, beständiges Glück More zu erstreben. Er postuliert, teilbare Dinge ließen sich stets in drei Kategoriennach Kant: reine apriorische Verstandesbegriffe More unterscheiden: ein „Mehr“, d.i. das fehlerhafte Übermaß, ein „Weniger“, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More ein fehlerhafter Mangel und schließlich gebe es das einzig richtige „Mittlere“ (gr. mesotesübers.: das Mittlere; die Mitte More) – die Mitte jener zwei. Die Mitte menschlicher Handlungen werde jedoch nicht mathematisch gebildet, wie etwa, wenn ein Übermaß von zehn und ein Mangel von zwei den arithmetischen Mittelwert sechs ergeben würden, sondern jeder Mensch müsse seine eigene Mitte auswählen, da sie individuell variiere.

Nach Aristoteles sei eine Handlung genau dann tugendhaft, wenn sie aus der Mitte entspringt. Er führt ein Beispiel mit Geld an: Die Verschwendung von Geld bilde das Übermaß und der Geiz den Mangel. Die Mitte findet Aristoteles in der Großzügigkeit, mithin sei diese Handlung tugendhaft.

Jedoch gelte die MesoteslehreDie Lehre der Mitte; Aristoteles‘ Handlungsregel für ethisc… More nur eingeschränkt, da Sachverhalte existierten, die an sich etwas Gutes oder Schlechtes verkörperten. So ließen sich rückbeziehend auf das Geldbeispiel keine Extrema von der Verschwendung, also dem „Mehr“, und dem Geiz, also dem „zu wenig“, bilden, da diese Handlungen an sich schlecht seien und somit außerhalb des Bereichs des Tugendhaften lägen. Folglich sei die einzig tugendhafte Handlung die Großzügigkeit. Bei Handlungen, wie Mord oder Diebstahl gebe es ebenso keine moralische Spannweite, da sie ohnehin ein Extremum bilden würden und somit zu vermeiden seien.

Weiterführend differenziert Aristoteles zwischen drei verschiedenen Lebensformen des Menschen: dem hedonistischen Leben, dem politischen Leben und dem theoretischen bzw. philosophischen Leben.

Ersteres stelle das Leben des Menschen begleitet von temporärem Glück durch materielle Gegenstände dar, wie beispielsweise das Essen oder Trinken. In dieser Lebensform sei der Mensch folglich abhängig von seinen Trieben und erfahre lediglich kurzfristiges Glück, weshalb es nicht erstrebenswert sei.

Zweiteres hingegen stehe für ein Leben des Menschen mit Glück in sozialer Abhängigkeit; er sei ein„zoon politikongesellschaftliches, soziales Wesen More“, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More ein politisches und soziales Wesen und vergleichbar mit Tieren, wie Wölfen oder Pferden. Dieses Leben sei ebenfalls nicht erstrebenswert, da der Mensch eine Abhängigkeit von Anderen habe.

In der dritten Lebensform – dem philosophischen Leben – sei der Mensch ein „zoon logon echonsprach- und vernunftbegabtes Wesen More“, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More ein sprach- und vernunftbegabtes Wesen. In einem solchen Leben der Weisheit und Bildung entstehe das Glück aus der inneren Natur des Menschen und sei langfristig, während die Vernunft als „ErgonCharakter bzw. Zweck eines Wesens, den es sich im Laufe sein… More“, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More das, was den Menschen ausmacht, diene.

Aus seiner Analyse folgert Aristoteles, dass sowohl das hedonistischeden Genuss betreffend; den Genuss verfolgend More Leben als auch das politische Leben zwar notwendig für den Menschen seien, da er Nahrung und ein soziales Umfeld benötige; Jedoch könne der Mensch durch sie kein langfristiges Glück erfahren, denn dies ermögliche nur das philosophische Leben, weshalb es die ideale Lebensform des Menschen darstelle. Dies begründet er damit, dass der Mensch anhaltend denken nicht aber bspw. essen könne und dass die Tätigkeiten der Vernunft reinausschließlich,

bei Kant: unabhängig von der Erfahrung More und beständig seien.

Darüber hinaus, so postuliert Aristoteles, sei der Mensch in diesem Leben autarkunabhängig (von anderen) More, d.h. unabhängig von anderen und im Denken frei von Ermüdung. Schließlich müsse der Mensch, so wie auch Aristoteles selbst es tat, die Lebensform des philosophischen Lebens anstreben um Glückseligkeitlangfristiges, beständiges Glück More zu erlangen.

Er versuche, sein „ErgonCharakter bzw. Zweck eines Wesens, den es sich im Laufe sein… More“ auszubilden, indem er Tugenden ausführe. Denn die Tugend gelte als die Mitte, sei also der Habitus, den der Mensch wählen müsse, um gut zu handeln. Jedoch könne er die Glückseligkeitlangfristiges, beständiges Glück More nie vollständig erreichen, sondern sich ihr lediglich annähern, denn sie sei etwas Vollkommenes, der Mensch hingegen aber ein unvollkommenes Wesen. Daher stelle die Tugend nicht nur das rechte Maß dar, sondern sei gleichzeitig auch das höchste Ziel, das der Mensch in seinem Leben realisieren könne.

(Barbara J. – LK MH 2025)

Tragfähigkeit

- MesoteslehreDie Lehre der Mitte; Aristoteles‘ Handlungsregel für ethisc… More schützt vor negativen Folgen → das Mittlere bzw. Mäßige ist meist nicht schlecht → bewahrt Menschen vor unbedachtem Handeln

- zielt auf tugendhaftes Handeln ab → gut für die Gesellschaft und den Frieden in dieser

- die Aussage, es ist unmöglich, ein ausschließlich philosophisches Leben zu führen, ist nachvollziehbar → der Mensch setzt sich automatisch, durch seine Natur, persönlichen Ziele → vernachlässigt er diese, weil sie nur persönliche Bedürfnisse befriedigen und nicht tugendhaft sind, kann er nicht glücklich werden und sich der Glückseligkeitlangfristiges, beständiges Glück More nicht annähern

- Ich tue das mir Mögliche → MesoteslehreDie Lehre der Mitte; Aristoteles‘ Handlungsregel für ethisc… More zeigt, dass es nicht sinnvoll ist, sich mit anderen zu vergleichen

- Was genau das Mittlere ist, ist nicht klar → sehr subjektiv → evtl. Gegensätze

- es gibt es Situationen, in denen es kein Mittleres gibt → in konkretes Schema

- MesoteslehreDie Lehre der Mitte; Aristoteles‘ Handlungsregel für ethisc… More soll auch bei ethischer Tugend angewendet werden → bei ethischen Dilemmata gibt es keine Mitte → man kann nur lügen oder die Wahrheit sagen

- dass der Mensch die Glückseligkeitlangfristiges, beständiges Glück More in seinem menschlichen Leben nicht erreichen kann, ist beunruhigend → jemand, der nicht an ein Weiterleben der Seele glaubt, findet in seiner Position nicht den Sinn seines Handelns und Lebens

- Man kann nur selbst entscheiden, was das Mittlere ist und so die Schuld von sich weisen → Täuschung anderer

- Heutzutage werden die meisten Menschen durch Genuss glücklich → philosophisches Leben als unerreichbares, ungewolltes Ideal

- Die MesoteslehreDie Lehre der Mitte; Aristoteles‘ Handlungsregel für ethisc… More könnte nicht als Grundlage für einen Staat gelten

- Verfolgt man immer das Mittlere, d.h. lebt man niemals im Übermaß, bleibt man immer nur in seiner Komfortzone stecken → um aber Fortschritt zu erzielen, ist es notwendig, seine Grenzen austesten und zu erweitern → wenn man immer nur in seiner Komfortzone bleibt, wird jeglicher Fortschritt und jegliche Reifung unmöglich

Teste dein Wissen

Aristoteles unterscheidet zwischen Eutychia und Eudaimonia:

→ Bei der Eutychia handelt es sich um Glück aus Zufall, weshalb es keinen höheren Wert habe.

→ Eudaimonia bedeutet übersetzt Glückseligkeit, also langfristiges, beständiges Glück. Die Eudaimonia ist laut Aristoteles das höchste Gut und der Endzweck des Menschen, den er jedoch nie erreichen kann.

Etwas ist genau dann ein Gut, wenn es ein Ziel ist, das der Mensch erreichen will.

Der Mensch will sich vervollkommnen und setzt sich automatisch immer höhere Ziele. So gibt es übergeordnete Ziele und ihnen untergeordnete Ziele. → Zum Beispiel ist das übergeordnete Ziel der Medizin die Gesundheit der Menschen.

Am Ende der Hierarchie muss es ein höchstes Gut geben, da sonst ein infiniter Regress des Strebens nach Zielen bestehen würde. Somit würde alles menschliche Handeln sinnlos.

Das höchste Gut ist die Glückseligkeit (Eudaimonia).

Die Glückseligkeit ist der Endzweck des Menschen, da sie um ihrer selbst willen verfolgt wird und nicht wie die anderen Ziele, um noch höhere Ziele zu erreichen. Sie ist beständiges Glück und zeichnet sich durch ihre Vollkommenheit aus.

1. Die erste Lebensform ist das genussorientierte bzw. hedonistische Leben. In diesem ist der Mensch Sklave, da er sich seinem Genuss hingibt, mithin wie ein Tier lebt.

2. Die zweite Lebensform ist das politische bzw. soziale Leben, dessen Ziel meist Anerkennung ist. Auch in dieser ist der Mensch Sklave, da sein Glück abhängig von anderen ist.

3. Die dritte und beste Lebensform ist das philosophisches Leben, womit Aristoteles ein Leben in freier Entfaltung der Vernunft, der Erkenntnis und des Denkens meint. Das Ziel dieses Lebens ist die Weisheit.

Das philosophische Leben ist beste Lebensform, da der Mensch sein Glück durch sich selbst findet, d.h. autark

Der Mensch besitzt Vernunft, die ihn von anderen Lebewesen abhebt und die sein Ergon, d.h. sein Wesen, prägt. Durch seine Vernunft kann der Mensch als einziges Lebewesen tugendhaft und sittlich handeln.

Der Mensch kann die Glückseligkeit nicht erreichen, da sie etwas Vollkommenes, mithin etwas Göttliches ist. Da der Mensch hingegen ein unvollkommenes Wesen ist, kann er die Glückseligkeit nicht erreichen. Zur Erfüllung seiner Ergon setzt der Mensch sich immer weitere Ziele, sodass er das höchste Ziel – die Eudaimonia – nie erreichen kann, denn er ist sterblich und somit endlich, anders als sein Streben.

In aller Existenz gibt es Mangel, Übermaß und ein Mittleres – auf griechisch „mesotes“. Das Mittlere ist Aristoteles zufolge die einzig richtige Grundhaltung, weshalb der Mensch in allen Handlungen die persönliche Mitte wählen soll.

Zur Erklärung führt Aristoteles ein eigenes Beispiel an: Die rechte Mitte des Gebens und Nehmens von Geld ist die Großzügigkeit.

Das Mittlere des Menschen ist subjektiv, denn es ist abhängig von Faktoren wie sozialem Status, Lebensbedingungen, Erfahrungen, Wissen, etc.

Beispielsweise wäre es nicht sinnvoll, wenn ein armer Mensch die Hälfe seines ganzen Geldes spenden würde, weil dann seine Existenz bedroht wäre.

Das Mittlere und zugleich Beste ist laut Aristoteles die Tugend. Bei allen genannten Aspekten handelt es sich um Eigenschaften oder Taten, die an sich schon schlecht, also Übermaß oder Mangel, sind. Es ist aber unmöglich, aus Übermaß oder Mangel ein Mittleres zu bilden, denn das Mittlere ist das Gegenteil von Übermaß und Mangel – das Tugendhafte. Somit würde Aristoteles es ablehnen, überhaupt einer der aufgezählten Taten oder Eigenschaften nachzugehen.

Gleiches gilt für die Mesoteslehre selbst, denn weil sie auf tugendhaftes Handeln abzielt und das Mittlere die Tugend ist, soll sie in jeder Handlung befolgt werden: „Denn es gibt beim Zuviel und Zuwenig überhaupt keine Mitte, wie bei der Mitte kein Zuviel und Zuwenig.“

Lernmaterial

Alltagsbeispiele zur Anwendung der Position:

Du willst dein Wissen zur Ethik mit alltagsbezogenen Dilemmasituationen prüfen? Hier geht’s zu unserer Seite mit spannenden ethischen Fragen.

https://philo.works/alltagsbezogene-fragen-zum-ueben/