Klassischer Utilitarismus

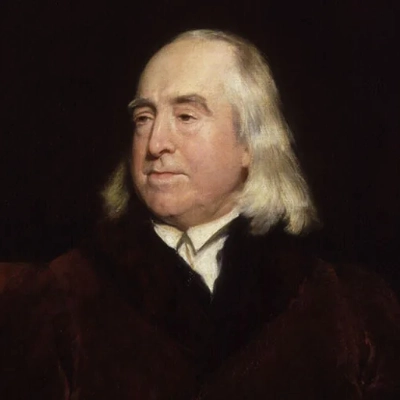

Jeremy Bentham

Inhalt

Biografie

Zitate

Original Textauszug

Über das Prinzip der Nützlichkeit:

Die Natur hat die Menschheit unter die Herrschaft zweier souveräner Gebieter – Leid und Freude – gestellt. Es ist an ihnen allein aufzuzeigen, was wir tun sollen, wie auch zu bestimmen, was wir tun werden. Sowohl der Maßstab für Richtig und Falsch als auch die Kette der Ursachen und Wirkungen sind an ihrem Thron festgemacht. Sie beherrschen uns in allem, was wir tun, was wir sagen, was wir denken: jegliche Anstrengung, die wir auf uns nehmen können, um unser Joch von uns zu schütteln, wird lediglich dazu dienen, es zu beweisen und zu bestätigen. Jemand mag zwar mit Worten vorgeben, ihre Herrschaft zu leugnen, aber in Wirklichkeit wird er ihnen ständig unterworfen bleiben. Das Prinzip der Nützlichkeit erkennt dieses Joch an und übernimmt es für die Grundlegung jenes Systems, dessen Ziel es ist, das Gebäude der Glückseligkeit durch Vernunft und Recht zu errichten. […]

Die Gemeinschaft ist ein fiktiver Körper, der sich aus den Einzelpersonen zusammensetzt, von denen man annimmt, dass sie sozusagen seine Glieder bilden. Was also ist das Interesse der Gemeinschaft? – Die Summe der Interessen der verschiedenen Glieder, aus denen sie sich zusammensetzt. Es hat keinen Sinn, vom Interesse der Gemeinschaft zu sprechen, ohne zu wissen, was das Interesse des Individuums ist.

Man sagt von einer Sache, sie sei dem Interesse förderlich oder zugunsten des Interesses eines Individuums, wenn sie dazu neigt, zur Gesamtsumme seiner Freuden beizutragen: oder, was auf das Gleiche hinausläuft, die Gesamtsumme seiner Leiden zu vermindern.

Man kann also von einer Handlung sagen, sie entspreche dem Prinzip der Nützlichkeit oder – der Kürze halber – der Nützlichkeit (das heißt in Bezug auf die Gemeinschaft insgesamt), wenn die ihr innewohnende Tendenz, das Glück der Gemeinschaft zu vermehren, größer ist als irgendeine andere ihr innewohnende Tendenz, es zu vermindern.

Jeremy Bentham: An Introduction to the Principles of Morals and Legislation / Eine Einführung in die Prinzipien der Moral und Gesetzgebung, in: Otfried Höffe (Hg.): Einführung in die utilitaristische Ethik. Klassische und zeitgenössische Texte. A. Francke Verlag, Tübingen 1992. S. 55-56, 56-57

Lässt sich Nutzen berechnen?

Für eine Anzahl von Personen wird der Wert einer Freude oder eines Leids, sofern man sie im Hinblick auf jede von ihnen betrachtet, gemäß sieben Umständen größer oder kleiner sein: das sind die sechs vorigen, nämlich

a) die Intensität,

b) die Dauer,

c) die Gewissheit oder Ungewissheit,

d) die Nähe oder Ferne,

e) die Folgenträchtigkeit,

f) die Reinheit einer Freude oder eines Leids.

Hinzu kommt ein weiterer Umstand, nämlich

g) das Ausmaß, das heißt die Anzahl der Personen, auf die Freude oder Leid sich erstrecken oder (mit anderen Worten) die davon betroffen sind.

Wenn man also die allgemeine Tendenz einer Handlung, durch die die Interessen einer Gemeinschaft betroffen sind, genau bestimmen will, verfahre man folgendermaßen. Man beginne mit einer der Personen, deren Interessen am unmittelbarsten durch eine derartige Handlung betroffen zu sein scheinen, und bestimme:

a) den Wert jeder erkennbaren Freude , die von der Handlung in erster Linie hervorgebracht zu sein scheint;

b) den Wert jeden Leids , das von ihr in erster Linie hervorgebracht zu sein scheint;

c) den Wert jeder Freude, die von ihr in zweiter Linie hervorgebracht zu sein scheint. Dies begründet die Folgenträchtigkeit der ersten Freude und die Unreinheit des ersten Leids ;

d) den Wert jeden Leids, das von ihr in zweiter Linie anscheinend hervorgebracht wird. Dies begründet die Folgenträchtigkeit des ersten Leids und die Unreinheit der ersten Freude .

e) Man addiere die Werte aller Freuden auf der einen und die aller Leiden auf der anderen Seite. Wenn die Seite der Freude überwiegt, ist die Tendenz der Handlung im Hinblick auf die Interessen dieser einzelnen Person insgesamt gut; überwiegt die Seite des Leids, ist ihre Tendenz insgesamt schlecht .

f) Man bestimme die Anzahl der Personen, deren Interessen anscheinend betroffen sind, und wiederhole das oben genannte Verfahren im Hinblick auf jede von ihnen. Man addiere die Zahlen, die den Grad der guten Tendenz ausdrücken, die die Handlung hat – und zwar in Bezug auf jedes Individuum, für das die Tendenz insgesamt gut ist; das Gleiche tue man in Bezug auf jedes Individuum, für das die Tendenz insgesamt schlecht ist. Man ziehe die Bilanz ; befindet sich das Übergewicht auf der Seite der Freude , so ergibt sich daraus für die betroffene Gesamtzahl oder Gemeinschaft von Individuen eine allgemein gute Tendenz der Handlung; befindet es sich auf der Seite des Leids, ergibt sich daraus für die gleiche Gemeinschaft eine allgemein schlechte Tendenz .

Es kann nicht erwartet werden, dass dieses Verfahren vor jedem moralischen Urteil und vor jeder gesetzgebenden oder richterlichen Tätigkeit streng durchgeführt werden sollte. Es mag jedoch immer im Blick sein, und je mehr sich das bei solchen Anlässen tatsächlich durchgeführte Verfahren diesem annähert, desto mehr wird sich ein solches Verfahren dem Rang eines exakten Verfahrens annähern.

ebd., S.79-81

Lernzettel

Theorieeinordnung:

- Bentham ist Vertreter und Begründer des klassischen (quantitativen) Utilitarismus – einer teleologischen, d.h. folgeorientierten Ethik.

Problemfrage:

- Wie soll ich (moralisch) richtig handeln? Wie lässt sich die Moralität einer Handlung bewerten?

Lösung:

- Moralisch sind Handlungen genau dann, wenn sie das Glück der Gemeinschaft maximieren bzw. das Leid minimieren. Zur Bewertung der Moralität einer Handlung wird das hedonistischeden Genuss betreffend; den Genuss verfolgend More Kalkül angewendet.

Argumentation:

- Grundannahme: Mensch hat eine unabwendbare Abhängigkeit von Freude und Leid → jede Handlung verursacht sie

- Folge: Freude und Leid bestimmen unser Handeln und unsere Moral

- daher soll das Prinzip der NützlichkeitBenthams Bezeichnung für seinen Utilitarismus: Verfolgt das… More (UtilitätsprinzipPrinzip, das den Nutzen einer Handlung für jeden Einzelnen … More) verfolgt werden: Moralisch richtig ist, was das größte Glück für die Mehrheit hervorbringt → Glückmaximierung bzw. Leidminimierung

→ Bedingung: Berücksichtigung aller Interessen der von einer Handlung betroffenen Personen (UniversalitätsprinzipPrinzip, das besagt, jedes von der Handlung betroffene Indiv… More) - Bentham betrachtet die Gemeinschaft als Körper, dessen Glieder die einzelnen Personen sind.

- Um im Interesse der Gemeinschaft moralisch richtig zu handeln, führt Bentham das hedonistischeden Genuss betreffend; den Genuss verfolgend More Kalkül als Richtschnur an:

→ Ziel: Maximierung des Glücks der Gemeinschaft bzw. Minimierung des Leids

→ Methode: Berechnung der Freude/des Leids einer Handlung anhand von 7 Faktoren: Intensität, Dauer, Gewissheit oder Ungewissheit, Nähe oder Ferne, Folgeträchtigkeit, Reinheit der Freude bzw. des Leids, Ausmaß - Bestimmung der Handlungstendenz:

1. Bestimmung aller Werte sowohl der Freude als auch des Leids eines Betroffenen unter Berücksichtigung der oben genannten Faktoren

2. Wiederholung des Vorgangs für alle von der Handlung betroffenen Personen

3. Summierung aller Werte aller Freuden und allen Leidens aller Betroffenen der Handlung

4. Berechnung einer Bilanz: Wahl der Handlung mit bestmöglicher Freude-Leid-Bilanz (= moralische Handlung) - Fazit: Nach Bentham sind diejenigen Handlungen moralisch, die das größtmögliche Glück für die größtmögliche Anzahl von Menschen hervorbringen. Die Moralität einer Handlung wird anhand ihres Nutzens (Prinzip der NützlichkeitBenthams Bezeichnung für seinen Utilitarismus: Verfolgt das… More), also ihrer Folgen, bewertet. Laut Bentham ist nur diejenige Handlung moralisch richtig, die die größtmögliche Freude hervorbringt.

Schaubild

Klausurtext

Bitte beachte, dass die hier zur Verfügung gestellten Beispiellösungen von Klausurtexten als Lernhilfe gedacht sind. Es ist von größter Bedeutung, dass du diese Texte nicht einfach auswendig lernst. Stattdessen sollst du sie nutzen, um die Struktur und Herangehensweise zu verstehen. Nur so kannst du deine eigenen Fähigkeiten verbessern und den Stoff wirklich verinnerlichen. Das bloße Auswendiglernen der Texte verhindert den eigentlichen Lerneffekt und erschwert es dir, das Gelernte in neuen Situationen anzuwenden, sodass du in Klausuren anschließend schlechter abschneiden wirst. Lerne daher aktiv mit den Beispiellösungen und entwickle deine eigenen Lösungswege.

Viel Erfolg beim Lernen!

Jeremy Bentham war englischer Jurist und Philosoph und setzte sich für Tierrechte ein. Er ist Begründer des Utilitarismus, einer teleologischen Ethik, und stellte sich die Frage, wann eine Handlung moralisch richtig ist, vertrat also eine zielgerichtete Ethik, welche auch als konsequentialistische Ethik bezeichnet wird. Mit dieser Position beschäftigte er sich in seinem Hauptwerk „an introduction to the principles of morals and legislation“ – „Eine Einführung in die Prinzipien der Moral und Gesetzgebung“.

Bentham postuliert, eine Entscheidung sei genau dann moralisch oder nützlich, wenn die Freude der Gesellschaft dem Leid überwiege. Dies benennt er als das „Prinzip der NützlichkeitBenthams Bezeichnung für seinen Utilitarismus: Verfolgt das… More“. Bentham argumentiert, alle Menschen seien den Gebietern Leid und Freude unterworfen, weshalb jede Handlung grundsätzlich Freude oder Leid mit sich ziehe. Da Bentham in seiner Position lediglich die Quantität, nicht aber die Qualität einer Freude bzw. eines Leides bewertet, handelt es sich um einen quantitativen Utilitarismus.

Wenn man eine moralisch richtige Entscheidung treffen möchte, sei es das Ziel, die Freude zu vermehren und das Leid vermindern. Man solle also das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl erzielen: Alle von einer Handlung betroffenen Personen werden nach Bentham als ein fiktiver Körper behandelt, weshalb man jedes dieser Individuen zu der Gemeinschaft zusammenziehen müsse. Somit folgt seine Ethik dem UniversalitätsprinzipPrinzip, das besagt, jedes von der Handlung betroffene Indiv… More.

Als Berechnungsmethode für die Moralität von Handlungen formuliert Bentham das hedonistischeden Genuss betreffend; den Genuss verfolgend More Kalkül, welchem 7 Bewertungskriterien unterliegen: die Intensität, die Dauer, die Gewissheit oder Ungewissheit, die Nähe oder Ferne, die Folgenträchtigkeit, die Reinheit der Freude und des Leids und das Ausmaß. Zunächst werden die Gebieter Freude und Leid, die ein einzelner Betroffener durch die Handlung erfährt, anhand dieser sieben Kriterien mithilfe einer individuell zu wählenden Skala bewertet. Dieser Vorgang wird für alle betroffenen Personen wiederholt.

In einem zweiten Schritt werden alle durch die Handlung verursachten Werte an Freude und Leid summiert. Aus der Gegenüberstellung von insgesamt verursachter Freude und insgesamt bewirktem Leid ergibt sich eine Bilanz, an der folglich abzulesen sei, welche Handlung das größtmögliche Glück hervorbringe und also moralisch richtig sei.

Benthams quantitativer Ansatz zeigt sich besonders in der Gleichwertigkeit aller Freuden und der reinausschließlich,

bei Kant: unabhängig von der Erfahrung More mathematischen Bilanzierung mittels des hedonistischen Kalküls: Die moralisch richtige Handlung ist jene, die das meiste Glück für die größte Zahl bringt – unabhängig von der Art der Freude.

(Laura W. – LK MH 2025)

Der englische Jurist und Philosoph Jeremy Bentham war Begründer des klassischen Utilitarismus – eines teleologischen Moralprinzips, mit dem er glaubte, die Antwort auf die zentrale Frage der Ethik, die nach dem moralisch richtigen Handeln des Menschen fragt, gefunden zu haben.

Im klassischen Utilitarismus ist die Summe der Freude der Individuen Maßstab für die Gesellschaft. Er formuliert mit seinem Prinzip der NützlichkeitBenthams Bezeichnung für seinen Utilitarismus: Verfolgt das… More ein UtilitätsprinzipPrinzip, das den Nutzen einer Handlung für jeden Einzelnen … More. Eine Handlung entspreche genau dann dem Prinzip der NützlichkeitBenthams Bezeichnung für seinen Utilitarismus: Verfolgt das… More, wenn sie das Glück der Gesellschaft maximiere bzw. das Leid minimiere, indem die Summe aller Interessen der Individuen betrachtet würden.

Bentham beginnt erklärend, dass jede Handlung sowohl Leid als auch Freude verursache. Diese beiden Umstände bestimmten, was wir tun werden, was richtig und was falsch sei. Jegliche Anstrengung des Menschen, sich von der Abhängigkeit von Leid und Freude zu lösen, sei zwecklos. Da Freude und Leid alles Handeln bestimmten, müssten sie folgelogisch Maßstab für die Moral sein.

Eine Handlung ist nach Bentham demnach genau dann moralisch richtig bzw. dem Prinzip der NützlichkeitBenthams Bezeichnung für seinen Utilitarismus: Verfolgt das… More entsprechend, wenn sie das Glück der Gemeinschaft maximiert bzw. das Leid minimiert.

Zur Bestimmung der moralischen Tendenz einer Handlung entwickelt Bentham eine Methode – das hedonistischeden Genuss betreffend; den Genuss verfolgend More Kalkül –, um moralisch richtiges Handeln bewerten zu können. Dabei müsse es das Ziel sein, die Freude der Gemeinschaft zu mehren bzw. das Leid zu mindern. Zur Veranschaulichung setzt Bentham die Gemeinschaft mit einem Körper gleich und das Individuum mit einem Glied dieses Körpers. Daraus schließt er, dass das Interesse der Gemeinschaft die Summe der Interessen aller Individuen sei und man nur von dem Willen der Gemeinschaft sprechen könne, wenn das Interesse jedes Individuums beachtet werde, womit er das UniversalitätsprinzipPrinzip, das besagt, jedes von der Handlung betroffene Indiv… More verfolgt.

Im ersten Schritt des hedonistischen Kalküls werden Freude und Leid, die ein einzelner Betroffener durch die Handlung erfährt, anhand von sieben Kriterien bestimmt: Intensität, also Stärke, Dauer, Gewissheit oder Ungewissheit, also die Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens, Nähe oder Ferne, Folgeträchtigkeit, also mögliche weitere Folgen, Reinheit der Freude bzw. des Leids sowie das Ausmaß, also die Anzahl der Personen, die betroffen sind; die Werte von Freude und Leid werden mithilfe einer selbst zu wählenden Skala berechnet. Dieser Vorgang ist im Anschluss auf alle betroffenen Personen auszuweiten.

Daraufhin werden sämtliche Folgen der Handlung, d.h. alle verursachten Werte an Freude und Leid, summiert. Aus der Gegenüberstellung von insgesamt verursachter Freude und insgesamt bewirktem Leid ergibt sich eine Bilanz, an der abzulesen ist, welche Handlung das größtmögliche Glück hervorbringe und also moralisch richtig sei.

Benthams reinausschließlich,

bei Kant: unabhängig von der Erfahrung More quantitativer Ansatz zeigt sich besonders darin, dass er alle Freuden – ob geistiger oder körperlicher Natur – gleich bewertet und ausschließlich ihre messbare Größe (Intensität, Dauer etc.) berücksichtigt.

(Anna-Marie H. – LK MH 2024)

Der Begründer des Utilitarismus, Jeremy Bentham, beschäftigte sich unter anderem mit der Problemstellung, wann eine Handlung moralisch richtig ist und wie man dies bewertet.

In seinem Hauptwerk „an introduction to the principles of morals and legislation“ formuliert er, dass eine Handlung genau dann nützlich bzw. moralisch ist, wenn sie das Glück der Gemeinschaft maximiert bzw. das Leid minimiert. Da im Utilitarismus die Konsequenzen einer Handlung bewertet werden, handelt es sich um eine teleologische Ethik.

Benthams Utilitarismus basiert auf der Grundannahme, dass der Mensch den Gebietern Leid und Freude untergeben sei, weil diese bei jeder Handlung entstünden. Dies erkannte Bentham als Last an, aber gleichzeitig auch als Grundlage des Prinzips der Nützlichkeit. Das Prinzip der NützlichkeitBenthams Bezeichnung für seinen Utilitarismus: Verfolgt das… More besagt, eine Handlung sei genau dann nützlich, wenn ihre innewohnende Tendenz, Freude für die Gesellschaft zu bringen, größer sei, als die Tendenz Leid zu verursachen.

Des Weiteren überlegt er, dass der Nutzen für die Gesellschaft nur dann bestehen könne, wenn jedes Individuum beachtet wird. Deshalb bezeichnet er de Gesellschaft sinnbildlich als einen fiktiven Körper, dessen Körperteile sich aus allen Individuen zusammensetzten. Folglich seien bei der Beurteilung einer Handlung alle Körperteile, also alle betroffenen Personen, zu beachten.

Um nun den moralischen Wert einer Handlung zu bestimmten, führt er das hedonistische Kalkül als Bewertungsmethode an. Nach diesem solle man zunächst Freude und Leid, die ein einzelner Betroffener durch die Handlung erfährt, anhand von sieben Kriterien mithilfe einer selbst wählbaren Skala bestimmen. Diese sieben Kriterien seien Dauer, Intensität, Gewissheit und Ungewissheit, Nähe oder Ferne, Reinheit der Freude bzw. des Leids, Folgeträchtigkeit und Ausmaß. Diese Prozedur wiederhole man für alle von der Handlung Betroffenen.

Da diese Kriterien alle vorrangig die Quantität, nicht aber die Qualität der Gebieter beurteilen, lässt sich Benthams Theorie als quantitativer Utilitarismus einordnen.

Zuletzt erklärt Bentham, summiere man alle Werte von Freude und Leid und ziehe eine Bilanz. An der Bilanz lasse sich folglich erkennen, welche Handlung das größtmögliche Glück hervorbringe und damit als moralisch richtig gelte.

Benthams reinausschließlich,

bei Kant: unabhängig von der Erfahrung More quantitative Betrachtungsweise wird insbesondere dadurch deutlich, dass er ausschließlich messbare Größen berücksichtigt und keine Differenzierung zwischen verschiedenen Freuden vornimmt.

Tragfähigkeit

- das Interesse jedes Betroffenen wird berücksichtig, verfolgt also das UniversalitätsprinzipPrinzip, das besagt, jedes von der Handlung betroffene Indiv… More → dabei ist jeder Mensch gleich viel wert

- Berücksichtigung des größten Glücks der Betroffenen ist grundsätzlich positiv

- Man kann sich von den Gebietern Leid und Freude nicht lösen → empirischauf der Erfahrung basierend; durch Erfahrung gewonnen More überprüfbare Aussage

- Das hedonistischeden Genuss betreffend; den Genuss verfolgend More Kalkül ist als Schematismus in jeder ethischen Entscheidungssituation anwendbar

- Festlegung von Freude bzw. Leid ist subjektiv → kann nicht allgemein gelten (Neigung)

- Es kann aufgrund der Subjektivität niemals eine absolut geltende moralische Norm abgeleitet werden

- Das Prinzip erfordert das Hineinversetzen in andere Personen, welches laut der Doppelaspekt-TheorieNagels Bezeichnung für seine Theorie zum Leib-Seele Problem… More von Nagel nicht möglich ist

- Umfang der Betroffenen lässt sich nur schwer bestimmen

- teleologische Ethik → Folgen erst nach der Handlung absehbar

- hedonistischesden Genuss betreffend; den Genuss verfolgend More Kalkül ist kompliziert → beansprucht Zeit

- kontraintuitive Ergebnisse → sprechen oft gegen das, was man intuitiv tun würde

- macht den Menschen zum Objekt bzw. “Mittel zum Zweck“ → beraubt ihn u.U. seiner Menschenwürde → Widerspruch mit der Verfassung

- Minderheiten können immer wieder benachteiligt werden

- destruktive Freuden müssen beachtet werden

- hedonistischesden Genuss betreffend; den Genuss verfolgend More Kalkül ist überflüssig bei signifikanten Mehrheiten

Teste dein Wissen

eine teleologische, d.h. folgeorientierte, Ethik

Eine Handlung ist genau dann moralisch, wenn sie das Glück der Gemeinschaft maximiert bzw. das Leid minimiert. Eine solche Handlung entspricht dem Prinzip der Nützlichkeit.

Der Mensch ist von Freude und Leid abhängig, da jede Handlung sowohl Freude als auch Leid hervorbringt, er sich also nicht von ihnen lösen kann.

a) dem hedonistischen Prinzip → strebt nach Glück/Freude

b) dem Utilitätsprinzip → Nützlich ist, was Freude für die Mehrheit hervorbringt

c) dem Universalitätsprinzip → das Interesse jedes von der Handlung betroffenen Individuums wird beachtet

d) Konsequenzprinzip → Abwägung der bestmöglichen Folgen einer Handlung

Zunächst wird eine individuelle Skala zur Bewertung der Faktoren gewählt.

Anschließend werden die Werte von Freude bzw. Leid jedes Betroffenen einzeln bestimmt.

Dann werden die Werte von Freude und Leid aller Betroffenen addiert und eine Bilanz gezogen.

→ Es wird die Handlung vollzogen, welche die größte Freude-Leid Bilanz aufweist.

Bentham vergleicht die Gemeinschaft mit einem Körper und das Individuum mit einem Glied dieses Körpers.

Da alle Individuen Teil der Gemeinschaft sind – so wie alle Glieder des Körpers zum Körper gehören – muss das Interesse jedes Individuums beachtet werden.

- Intensität → Stärke der Freude/des Leids

- Dauer → wie lange Freude & Leid anhalten

- Gewissheit oder Ungewissheit → Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Freude/Leid

- Nähe oder Ferne → Wie stark sind die Personen von Freude/Leid betroffen?

- Folgeträchtigkeit → Einberechnung möglicher Nebenfolgen

- Reinheit der Freude/des Leids → Echtheit der Freude/des Leids

- Ausmaß → Anzahl aller direkt und indirekt Betroffenen

Es wird eine Bilanz zwischen den Summen von Freude und Leid gezogen. Diejenige Handlung, welche die größte Freude-Leid Bilanz aufweist wird verfolgt.

Der Utilitarismus ist eine teleologische Ethik und bewertet die Moralität einer Handlung anhand der Menge von Freude und Leid, die sie hervorbringt.

Die Kantische Pflichtethik hingegen ist eine deontologische Ethik und schaut auf die Pflicht, welche darin besteht, dem durch die Vernunft selbst auferlegten Moralgesetz zu folgen. Anders als der Utilitarismus bewertet Kant also die Motivation, die hinter einer Handlung steht.

Lernmaterial

Einen guten Überblick zum klassischen Utilitarismus bildet das folgende Video:

https://www.youtube.com/watch?v=Xk2-6vinjHs

Die beste Vorbereitung besteht darin, zu verschiedenen ethischen Dilemma-Situationen ein hedonistischesden Genuss betreffend; den Genuss verfolgend More Kalkül aufzustellen. Dabei ist es wichtig, dass man versucht, beide Entscheidungsmöglichkeiten zu betrachten, weil das in der Klausur bepunktet wird.

Fallbeispiel zum Lernen 1:

Die Organspende wird von 88 % der Bevölkerung akzeptiert und 61 % sind selbst dazu bereit, nach dem Tod mit den eigenen Organen Leben zu retten. Dennoch gibt es immer noch viel zu wenig Organspenden in Deutschland, um allen, die auf Spenderorgane angewiesen sind, zu helfen. Das liegt nach Experteneinschätzung an der hier geltenden Zustimmungsregelung, nach der Organe nur entnommen werden können, wenn der Betreffende ausdrücklich zugestimmt hat. Lediglich ein geringer Prozentsatz der Bevölkerung weiß von dieser Regelung und hat einen Organspendeausweis ausgefüllt. In anderen Ländern, beispielsweise Luxemburg, Italien und Österreich, gilt dagegen die Widerspruchsregelung. Sie legt fest, dass grundsätzlich jeder Verstorbene als Organspender in Frage kommt, sofern er sich nicht zu Lebzeiten ausdrücklich dagegen ausgesprochen hat. Wäre es nicht besser, auch in Deutschland die Widerspruchsregelung anzuwenden, damit mehr Menschen, die auf Organspenden angewiesen sind, weiterleben können?

Fallbeispiel zum Lernen 2:

In und um Duisburg kommt es im täglichen Berufsverkehr zu kilometerlangen Staus, wodurch tausende von Menschen auf ihren Fahrten mit dem Auto behindert werden. Um den Verkehr zu entzerren, soll die Stadtautobahn auf sechs Spuren ausgebaut wer- den. Dazu muss allerdings ein Haus abgerissen werden. Der Eigentümer, die Familie Heintze, die mit drei Generationen in dem Haus lebt, lehnt es ab, ihr Haus an die Stadt Duisburg zu verkaufen. Deshalb erwägt die Stadt, Familie Heintze gegen Zahlung einer entsprechenden Entschädigung zu enteignen. Halten Sie einen solchen Entschluss für gerechtfertigt, um die Autobahn bauen und den Verkehr entlasten zu können?

Alltagsbeispiele zur Anwendung der Position:

Du willst dein Wissen zur Ethik mit alltagsbezogenen Dilemmasituationen prüfen? Hier geht’s zu unserer Seite mit spannenden ethischen Fragen.

https://philo.works/alltagsbezogene-fragen-zum-ueben/