Mitleidsethik

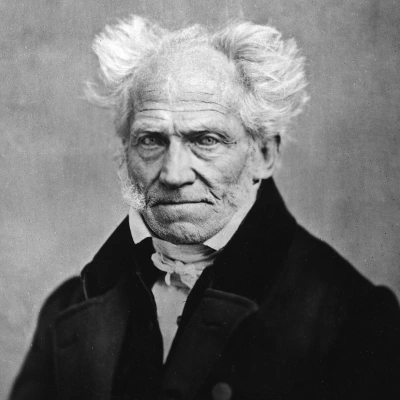

Arthur Schopenhauer

Inhalt

Biografie

Zitate

Original Textauszug

Das Wohl und Wehe, welches […] jeder Handlung oder Unterlassung als letzter Zweck zum Grunde liegen muss, ist entweder das des Handelnden selbst oder das irgendeines Anderen, bei der Handlung passiv Beteiligten. Im ersten Falle ist die Handlung notwendig egoistisch; weil ihr ein interessiertes Motiv zum Grunde liegt. Dies ist nicht bloß der Fall bei Handlungen, die man offenbar zu seinem eigenen Nutzen und Vorteil unternimmt, dergleichen die allermeisten sind; sondern es tritt ebenso wohl ein, sobald man von einer Handlung irgendeinen entfernten Erfolg, sei es in dieser oder einer andern Welt, für sich erwartet; oder wenn man dabei seine Ehre, seinen Ruf bei den Leuten, die Hochachtung irgendjemandes, die Sympathie der Zuschauer u. dgl. m. im Auge hat; nicht weniger, wenn man durch diese Handlung eine Maxime aufrechtzuerhalten beabsichtigt, von deren allgemeiner Befolgung man eventualiter einen Vorteil für sich selbst erwartet wie etwa die der Gerechtigkeit, des allgemeinen hilfreichen Beistandes usw. – ebenfalls wenn man irgendeinem absoluten Gebot, welches von einer zwar unbekannten, aber doch offenbar überlegenen Macht ausginge, Folge zu leisten für geraten hielte, da alsdann nichts Anderes, als die Furcht vor den nachteiligen Folgen des Ungehorsams, wenn sie auch bloß allgemein und unbestimmt gedacht werden, dazu bewegen kann, – desgleichen, wenn man seine eigene hohe Meinung von sich selbst, seinen Werte oder Würde, deutlich oder undeutlich begriffen, die man außerdem aufgeben müsste und dadurch in seinen Stolz gekränkt sähe, durch irgendeine Handlung, oder Unterlassung, zu behaupten trachtet, – endlich auch, wenn man […] dadurch an seiner eigenen Vervollkommnung arbeiten will.

Kurzum, man setze zum letzten Beweggrund einer Handlung, was man wolle: immer wird sich ergeben, dass auf irgendeinem Umwege zuletzt das eigene Wohl und Wehe des Handelnden die eigentliche Triebfeder, mithin die Handlung egoistisch, folglich ohne moralischen Wert ist.

Nur einen einzigen Fall gibt es, in welchem dies nicht statthat: nämlich wenn der letzte Beweggrund zu einer Handlung oder Unterlassung geradezu und ausschließlich im Wohl und Wehe irgendeines dabei passiv beteiligten Anderen liegt, also der aktive Teil bei seinem Handeln, oder Unterlassen, ganz allein das Wohl und Wehe eines Andern im Auge hat und durchaus nichts bezweckt, als dass jener Andere unverletzt bleibe, oder gar Hilfe, Beistand und Erleichterung erhalte. Dieser Zweck allein drückt einer Handlung oder Unterlassung den Stempel des moralischen Wertes auf; welcher demnach ausschließlich darauf beruht, dass die Handlung bloß zu Nutz und Frommen eines Andern geschehe oder unterbleibe. Sobald nämlich dies nicht der Fall ist; so kann das Wohl und Wehe, welches zu jeder Handlung führt, oder von ihr abhält, nur das des Handelnden selbst sein, dann aber ist die Handlung oder Unterlassung allemal egoistisch, mithin ohne moralischen Wert.

Wenn nun aber meine Handlung ganz allein des Andern wegen geschehen soll; so muss sein Wohl und Wehe unmittelbar mein Motiv sein: so wie bei allen andern Handlungen das meinige es ist. Dies bringt unser Problem auf einen engern Ausdruck, nämlich diesen: wie ist es irgend möglich, dass das Wohl und Wehe eines Andern unmittelbar, d. h. ganz sowie sonst nur mein eigenes, meinen Willen bewege, also direkt mein Motiv werde und sogar es bisweilen in dem Grade werde, dass ich demselben mein eigenes Wohl und Wehe, diese sonst alleinige Quelle meiner Motive, mehr oder weniger nachsetze? – Offenbar nur dadurch, dass jener Andere der letzte Zweck meines Willens wird, ganz so wie sonst ich selbst es bin: dadurch, dass ich ganz unmittelbar sein Wohl will und, sein Wehe nicht will, so unmittelbar wie sonst nur das meinige. Dies aber setzt notwendig voraus, dass ich bei seinem Wehe als solchem geradezu mitleide, sein Wehe fühle wie sonst nur meines und deshalb sein Wohl unmittelbar will wie sonst nur meines. Dies erfordert aber, dass ich auf irgendeine Weise mit ihm identifiziert sei, d. h., dass jener gänzliche Unterschied zwischen mir und jedem Andern, auf welchem gerade mein Egoismus beruht, wenigstens in einem gewissen Grade aufgehoben sei. Da ich nun aber doch nicht in der Haut des Andern stecke, so kann allein vermittelst der Erkenntnis, die ich von ihm habe, d. h. der Vorstellung von ihm in meinem Kopf, ich mich so weit mit ihm identifizieren, dass meine Tat jenen Unterschied als aufgehoben ankündigt. Der hier analysierte Vorgang aber ist kein erträumter oder aus der Luft gegriffener, sondern ein ganz wirklicher, ja, keineswegs seltener: es ist das alltägliche Phänomen des Mitleids, d. h. der ganz unmittelbaren, von allen anderweitigen Rücksichten unabhängigen Teilnahme zunächst am Leiden eines Andern und dadurch an der Verhinderung oder Aufhebung dieses Leidens, als worin zuletzt alle Befriedigung und alles Wohlsein und Glück besteht.

Dieses Mitleid ganz allein ist die wirkliche Basis aller freien Gerechtigkeit und aller echten Menschenliebe. Nur sofern eine Handlung aus ihm entsprungen ist, hat sie moralischen Wert, und jede aus irgendwelchen anderen Motiven hervorgehende hat keinen. Sobald dieses Mitleid rege wird, liegt mir das Wohl und Wehe des Andern unmittelbar am Herzen, ganz in derselben Art, wenn auch nicht stets in demselben Grade wie sonst allein das meinige: also ist jetzt der Unterschied zwischen ihm und mir kein absoluter mehr.

Arthur Schopenhauer: Die beiden Grundprobleme der Ethik, II: Über die Grundlage der Moral, in: Sämtliche Werke. Hrsg. von W. Löhneysen, Bd. 3. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1977. S. 738-740

Lernzettel

Theorieeinordnung:

- Schopenhauer formulierte mit seiner Mitleidsethik eine Theorie, die einerseits auf deontologischen Aspekten beruht, da der moralische Maßstab das Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More ist und andererseits teleologische Züge bei der Bewertung der Handlung aufweist. Die Position ist deshalb in ihren Grundzügen deontologisch, weil die Moralität einer Handlung anhand der ihr zugrundeliegenden Triebfeder bewertet wird, nicht anhand der Konsequenzen; dennoch ist das durch die Handlung entstehende WohlFreude More und WeheLeid More nicht unerheblich für die Bewertung der Handlung.

Problemfrage:

- Wie soll ich (moralisch) handeln? Wie lässt sich die Moralität einer Handlung bewerten?

Lösung:

- Eine Handlung ist genau dann moralisch richtig, wenn sie aus Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More entspringt, also ausschließlich auf das WohlFreude More und WeheLeid More des anderen ausgerichtet ist.

Argumentation:

- Grundannahme: Jeder Handlung liegt ein Motiv bzw. eine „innere Triebfeder“ zugrunde

→ Es gibt drei Triebfedern bzw. Motive:

1) das „WohlFreude More und Wehe“ meiner selbst → Egoismus

2) das WeheLeid More eines anderen → Boshaftigkeit

3) „WohlFreude More und Wehe“ eines anderen → Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More - Schopenhauer folgert: Moralisch sind Handlungen genau dann, wenn sie aus Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More geschehen → Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More bildet die zentrale moralische Instanz

- Problem: Die meisten Handlungen geschehen aus egoistischen Motiven, um Erfolg, Achtung, Macht, Werte, Angst, etc. zu erreichen → Eigennutz als letzte Motivation

- Wie kann der Mensch moralisch handeln?

→ moralische Handlungen erfordern vollkommene Empathie → WohlFreude More und WeheLeid More des anderen müssen zum Motiv des Handelnden werden - Methode: Ich als Handelnder muss mich in das Gegenüber hineinversetzen, mithin müssen das WohlFreude More und WeheLeid More des Gegenübers zum Motiv meiner Handlung werden; mein eigenes WohlFreude More und WeheLeid More müssen hinten anstehen

- hier begegnet man der Schwierigkeit, nicht in der Haut des anderen zu stecken; man ist auf die eigene Vorstellung begrenzt, die man vom Gegenüber hat

→ Folge: bei guter Personenkenntnis ist es einfacher, aus Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More moralisch, zu handeln - Fazit: Nach Schopenhauers Mitleidsethik ist eine Handlung genau dann moralisch richtig, wenn sie ausschließlich aus Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More geschieht, d.h. das WohlFreude More und WeheLeid More eines anderen zur eigenen Triebfeder werden. Egoismus und Boshaftigkeit hingegen führen zu unmoralischem Handeln, da sie schlimmstenfalls das Leid anderer befördern.

Schaubild

Klausurtext

Bitte beachte, dass die hier zur Verfügung gestellten Beispiellösungen von Klausurtexten als Lernhilfe gedacht sind. Es ist von größter Bedeutung, dass du diese Texte nicht einfach auswendig lernst. Stattdessen sollst du sie nutzen, um die Struktur und Herangehensweise zu verstehen. Nur so kannst du deine eigenen Fähigkeiten verbessern und den Stoff wirklich verinnerlichen. Das bloße Auswendiglernen der Texte verhindert den eigentlichen Lerneffekt und erschwert es dir, das Gelernte in neuen Situationen anzuwenden, sodass du in Klausuren anschließend schlechter abschneiden wirst. Lerne daher aktiv mit den Beispiellösungen und entwickle deine eigenen Lösungswege.

Viel Erfolg beim Lernen!

Arthur Schopenhauer (1788-1860) war ein deutscher Philosoph und Hochschullehrer. Sein pessimistisches Menschenbild prägte sein Denken maßgeblich, was ihn dazu bewegte, eine Ethik zu erdenken, die den Fokus auf das Leid der betroffenen Individuen und das Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More als moralische Triebfeder legt. Schopenhauers sogenannte „Mitleidsethik“ beinhaltet sowohl deontologische als auch teleologische Aspekte, da er Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More als Voraussetzung moralischen Handelns definiert, seine Theorie aber durchaus teleologische Züge bei der Bewertung des durch eine Entscheidung entstehenden Maßes an Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More zweier Handlungsalternativen aufweist.

Schopenhauer entwickelte seine Mitleidsethik einige Jahrzehnte nach Kants „Pflichtethik“ und hätte mit seiner auf Emotionen basierenden Theorie keinen gegensätzlichen Ansatz wählen können. Er kritisierte Kants Ethik insbesondere in dem Punkt, dass sie reinausschließlich,

bei Kant: unabhängig von der Erfahrung More auf Vernunft basiere und nicht ausreichend das „WohlFreude More und WeheLeid More“ der von einer Entscheidung betroffenen Individuen berücksichtige. Die Berücksichtigung sei nämlich notwendig, um zu vermeiden, dass Egoismus oder Boshaftigkeit – laut Schopenhauer die schlechtesten Triebfedern – unser Handeln bestimmten.

Schopenhauer beginnt erklärend, dass eine sogenannte „innere Triebfeder“ jeder Handlung als ihr Motiv zugrunde liege und essenziell für das Handeln sei. Er führt drei Motive bzw. „innere Triebfedern“ an, die einer Handlung zugrunde liegen könnten. Das Motiv, welches vorhanden sein müsse, damit eine Handlung moralisch sein könne, sei das „WohlFreude More und WeheLeid More“ des betroffenen Individuums. Denn nach Schopenhauer sei eine Handlung genau und nur dann moralisch, wenn sie aus Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More entstehe, weshalb das Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More die zentrale moralische Instanz des Handelnden werden müsse.

Eine weitere mögliche Triebfeder sei das „WohlFreude More und WeheLeid More“ meiner selbst, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More Egoismus, als Motiv meiner Handlung. Bestimmten egoistische Motive das Handeln, könne die Handlung nie moralisch sein.

Die dritte von Schopenhauer postulierte innere Triebfeder ist die Boshaftigkeit. Diese dürfe zu keinem Zeitpunkt zum Handlungsmotiv werden, da sie das „WeheLeid More“, also Leiden, anderen Individuen verursache oder verschlimmere und somit unmoralisch sei.

Allerdings betonte er, dass die meisten Handlungen des Menschen von Erfolg, Achtung, Macht, Werten oder Angst geprägt seien, was sie letztendlich egoistisch und moralisch wertlos oder sogar unmoralisch mache. Aus diesem Grund überlegte er sich, wie es dem Menschen möglich sei, dass Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More zur Triebfeder des Handelns werde.

Dazu müsse das WohlFreude More und WeheLeid More des anderen nachempfunden so wie zum Motiv des Handelnden werden, was vollkommene Empathie für die Person erfordere. Laut Schopenhauer müsse man sich so gut wie möglich in den Betroffenen hineinversetzen und mit ihm mitleiden und -fühlen. Er betonte jedoch auch die Unmöglichkeit, die vollständige Perspektive des Betroffenen einzunehmen, weshalb man sich mit der Vorstellung zufrieden geben müsse, die man von der Person habe. Diese Feststellung legt nahe, dass es einfacher ist, mit jemandem Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More zu empfinden, wenn man denjenigen gut kennt.

Neben der Notwendigkeit des Hineinversetzens in die andere Person sei es außerdem wichtig, das Ausmaß an Leid, das durch eine Handlung verursacht wird, zu prüfen, um herauszufinden, weil viel Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More man dem Betroffenen entgegenbringen sollte.

(Valentino M. – LK MH 2025)

Schopenhauers pessimistisches und deterministisches Menschenbild prägte seine Philosophie maßgeblich, weshalb er sich verantwortlich fühlte, ein ethisches Prinzip zu entwickeln, das den Egoismus und die Bosheit der Menschen beseitigen könnte.

So verfasste er als Antwort auf die ethische Kernfrage nach dem moralisch richtigen Handeln des Menschen seine eigene Position, die Mitleidsethik, welche auf Aspekten einer deontologischen Ethik basiert, da sie den Fokus auf das Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More als Voraussetzung moralisch guten Handelns legt aber dennoch teleologische Züge bei der Bewertung des durch eine Entscheidung entstehenden Maßes an Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More zweier Handlungsalternativen aufweist.

Schopenhauer postuliert, eine Handlung sei genau dann moralisch richtig, wenn sie aus Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More entstehe. Das Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More sei ihm zufolge das moralisch „reinste Motiv“ und somit das „Fundament der Moral“.

Schopenhauer zufolge handle der Mensch immer geleitet von einer „inneren Triebfeder“. Dabei gebe es drei mögliche Triebfedern, die einer Handlung zugrunde liegen könnten: das „WohlFreude More und WeheLeid More“ meiner selbst, d.i.das ist (wird verwendet, um einen Begriff bzw. Sachverhalt n… More Egoismus, die Boshaftigkeit, also das „Wehe“ eines anderen und das WohlFreude More eines anderen, nämlich das Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More.

Er erklärt, es gebe viele Handlungen, die scheinbar moralischen Wert hätten bzw. von der Gesellschaft als gut angesehen würden, die aber eigentlich letztlich nur aus Eigennutz getroffen würden. So habe jede Handlung in letzter Begründung einen egoistischen Wert und könnten niemals moralisch richtig sein. Etwaige Handlungen würden nämlich letztendlich nur zum eigenen Vorteil unternommen, sei es, um Erfolg zu erzielen, Achtung oder Macht zu gewinnen, die eigenen Werte, die Würde oder den Stolz zu verteidigen oder aus Furcht vor negativen Folgen des Ungehorsams wie sie z.B. in der Bibel geschildert werden. Noch verachtungswürdiger, mithin unmoralisch sei die Triebfeder der Boshaftigkeit. Diese dürfe zu keinem Zeitpunkt zum Handlungsmotiv werden, da sie das „WeheLeid More“, also Leiden, anderen Individuen verursache oder verschlimmere. Allein das Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More als Handlungsmotiv sei moralisch richtig und in jeder Handlung zu wählen.

Um letztendlich eine moralische Handlung erreichen zu können, müsse das eigene Empfinden durch vollkommene Empathie für den anderen ignoriert werden. Dazu müsse der Mensch seine eigenen Neigungen ,,entfernen“ und nur zum WohlFreude More des anderen handeln. Nur dann sei eine Handlung moralisch richtig. Hierbei solle der Mensch die Methode verfolgen, sich selbst so empathisch in den anderen hineinzuversetzen, dass er genau das gleiche Leid bzw. die gleiche Freude empfinde wie dieser, mithin mit dem Betroffenen leide und mitfühle.

Bei der Beurteilung von Handlungen müsse nach Schopenhauer darüber hinaus immer berücksichtigt werden, wie viel Leid sie verursachen, um zu wissen, wie viel Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More man ihnen entgegen bringen sollte. Zur Erläuterung lässt sich das Beispiel anführen, dass es unmoralischer wäre, eine arme Person zu bestehlen als eine reiche Person, da diese weniger darunter zu leiden hätte.

Da man aber nicht in der Haut des anderen stecke, müsse man sich mit der Vorstellung im eigenen Kopf zufriedengeben, die man über den anderen habe. Daraus lässt sich schließen, dass es einfacher ist, aus Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More zu handeln, wenn man eine Person gut kennt, da man sich besser in ihre Gefühlslage hineinversetzen kann.

Schopenhauer fordert mit seiner Mitleidsethik eine Ethik des Mitfühlens, die moralisches Handeln als Handeln aus Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More versteht, indem das WohlFreude More und WeheLeid More eines anderen zur eigenen Triebfeder werden. Egoismus und Boshaftigkeit hingegen führen zu unmoralischem Handeln, da sie schlimmstenfalls das Leid anderer befördern oder nur auf das eigene WohlFreude More abzielen.

(Anna-Marie H. – LK MH 2024)

Schopenhauers pessimistisches und deterministisches Menschenbild prägte vor allem seine Philosophie maßgeblich, weshalb er sich verantwortlich fühlte, ein ethisches Prinzip zu entwickeln, das den Egoismus und die Bosheit der Menschen beseitigen könnte. Arthur Schopenhauer war ein deutscher Philosoph des 19. Jahrhunderts. Er kritisierte die reinausschließlich,

bei Kant: unabhängig von der Erfahrung More auf Vernunft basierende Ethik Immanuel Kants und beschäftigte sich mit einer neuen Grundlage der Moral. Da in der Mitleidsethik die Motive einer Handlung beurteilt werden, gründet sie auf einem deontologischen Prinzip, weist aber dennoch teleologische Züge bei der Bewertung des durch eine Entscheidung entstehenden Maßes an Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More zweier Handlungsalternativen auf.

Schopenhauers Position beruht auf der Annahme, der Wille des Menschen sei, das eigene WohlFreude More zu befördern. Ihm zufolge liege jeder Handlung entweder das eigene WohlFreude More oder das WeheLeid More eines anderen zugrunde. Er unterscheidet dabei zwei Fälle: Wenn eine Handlung das eigene WohlFreude More zum Ziel hat, sei sie egoistisch. Solche Handlungen seien folglich unmoralisch, da ihr leitendes Motiv der eigene Vorteil sei, wozu ebenfalls der Gewinn von Ehre oder Anerkennung zähle. Ebenso unmoralisch seien Handlungen, die aus Boshaftigkeit entspringen, also das WeheLeid More eines anderen zum Ziel haben.

Ausgehend von dieser Feststellung überlegte er sich, wie es dem Menschen dennoch möglich ist, seine egoistischen Interessen abzulegen und moralisch zu handeln. Er kommt zu der Lösung, dass eine Handlung genau dann moralisch sei, wenn sie aus Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More entstehe, also ausschließlich auf das WohlFreude More eines anderen abziele. Der Handelnde dürfe nur beabsichtigen, den anderen zu unterstützen oder seine Sicherheit zu gewähren.

Hierbei entstehe allerdings ein Problem: Es sei schwierig, genau abzuschätzen, wie sich ein anderer fühle, da man das Empfinden anderer nicht direkt nachempfinden könne. Schopenhauer erkannte diesen Widerspruch und suchte nach einer Lösung, um dennoch moralisches Handeln qua seiner Theorie zu ermöglichen. Die Lösung sah er im Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More, welches er so definiert, sich in die Lage eines anderen zu versetzen und sowohl dessen Leid als auch dessen Freude so zu empfinden, als wären es die eigenen Gefühle.

Aus Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More beziehungsweise Mitgefühl entstehe eine direkte Teilnahme an den Gefühlen des anderen, wodurch man danach strebe, das Leid zu lindern beziehungsweise das WohlFreude More zu fördern. Durch das Nachempfinden der Gefühle anderer werde dem Handelnden das WohlFreude More und WeheLeid More des anderen zum eigenen Anliegen. Dadurch bekomme eine Handlung einen moralischen Wert.

Für Schopenhauer ist das Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More die Grundlage aller moralischen Handlungen, da nur Handlungen, die aus Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More entspringen, moralischen Wert hätten. Empathie ist somit der zentrale und wichtigste Punkt Schopenhauers Ethik, da sie [die Empathie] den Egoismus überwinde und das WohlFreude More anderer Menschen in den Vordergrund stelle.

(Elisabeth N. – LK MH 2025)

Tragfähigkeit

- seine Theorie kann dabei helfen, die Haltung des Neids zu überwinden, da die beneidete Person im Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More als sympathisch erfahren wird und man versucht, ihre Gefühle zu verstehen

- Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More ist nicht nur auf vernünftige, autonome Wesen beschränkt, sondern bezieht sich auf alle leidensfähigen Wesen

→ wird so natürlichen Ansprüchen der Tierwelt gerecht, was heutzutage beliebt ist - die Identität bzw. Übereinstimmung des Menschen mit anderen Tieren besteht in ihrer Lebens- und Leidensfähigkeit → Gemeinsamkeit, auf Basis derer man ein Moralprinzip gründen kann

- Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More ist ein intuitives Gefühl, welches jeder Mensch von Geburt an besitzt, was die Position einfach nachzuvollziehen und zugänglich macht

- je weniger man eine Person kennt, desto schwieriger wird es, sich in sie hineinzuversetzen und zu fühlen → kann zu Fehlinterpretationen und Fehlentscheidungen führen → kann schlimmstenfalls das Leid vergrößern

- Prinzip erfordert das Hineinversetzen in andere Personen, welches laut der Doppelaspekt-TheorieNagels Bezeichnung für seine Theorie zum Leib-Seele Problem… More von Nagel nicht möglich ist

- Kommunikation mit Tieren ist kaum möglich → Hineinversetzen nahezu unmöglich → alle Menschen empfinden unterschiedlich viel Mitleidinnere Anteilnahme am Leid und an der Freude eines Anderen (… More oder bringen keins auf → Problem

- Mitleidsethik ist sehr subjektiv → kann nicht als Grundlage für einen Staat dienen

- Kritiker könnten einwenden, dass Schopenhauer nicht genau erklärt, ob man seine Mitleidsethik nur auf den Ist-Zustand, also akutes WohlFreude More und WeheLeid More des Gegenüber, anwenden soll, oder auch zukünftiges, wahrscheinlich durch die Handlung verursachtes, WohlFreude More und WeheLeid More, beachtet werden muss; ist letzteres der Fall, wäre seine Theorie größtenteils utilitaristisch und müsste sich den Problemen des Utilitarismus stellen

Teste dein Wissen

Eine Handlung ist genau dann moralisch richtig, wenn sie aus Mitleid entsteht, also lediglich das Wohl und Wege eines andern verfolgt.

Die Mitleidsethik beinhaltet sowohl deontologische als auch teleologische Aspekte, da sie einerseits auf das Mitleid als Voraussetzung moralisch guten Handelns schaut, andererseits aber das richtige Maß an Mitleid teleologisch, also folgenorientiert, bewertet wird. Somit lässt sie sich mehreren Kategorien zuordnen.

Mitleid ist die „unabhängige Teilnahme […] am Leiden eines Andern und dadurch an der Verhinderung oder Aufhebung dieses Leidens“ Mitleid wird bei Schopenhauer auf das Nachempfinden sowohl positiver als auch negativer Emotionen eines anderen bezogen. Mitleiden heißt bei Schopenhauer also so viel wie „Mitfühlen“.

Schopenhauer postuliert, alle Handlungen, die nicht aus Mitleid entspringen, haben in letzter Begründung einen egoistischen Wert. Nur das Mitleid ist ihm zufolge ein moralisch reines Motiv und somit das Fundament der Moral.

Er soll sich selbst so empathisch in den anderen hineinversetzen, dass er genau das gleiche Leid bzw. die gleiche Freude empfindet wie dieser, mithin mit dem Betroffenen leide und mitfühle. Dabei ist mitleiden im Sinne von mitfühlen gemeint, also auch auf positive Emotionen bezogen (Wohl und Wehe)

Er muss berücksichtigen, wie viel Leid die Handlung verursacht, um zu wissen, wie viel Mitleid sie verdient.

Z.B. wäre es unmoralischer, eine arme Person zu bestehlen als eine reiche Person, da diese weniger darunter zu leiden hat.

In der Leidensfähigkeit stimmen Menschen und andere Tiere überein, sodass der Mensch sich auch in leidensfähige Tiere hineinversetzen & Mitleid mit ihnen empfinden muss, wenn sie von einer ethischen Entscheidung betroffen sind. Fraglich ist lediglich, inwieweit es dem Menschen möglich ist, genau so zu empfinden wie ein Tier.

Bei Kant ist die Voraussetzung für moralisches Handeln die Pflicht, d.h. der gute Wille. Der gute Wille besteht darin, das moralische Gesetz achten zu wollen. Neigungen, Erfahrungen, etc. dürfen ethische Entscheidungen nicht beeinflussen.

Bei Schopenhauer ist die Voraussetzung für moralisches Handelns das Mitleid. Die Empathie und somit die Neigungen des Menschen spielen also eine entscheidende Rolle in ethischen Entscheidungen.

Nach der Mitleidsethik musst du dich in den Teenager hinein fühlen und seine Freude bzw. sein Leid nachempfinden.

Es ist eindeutig, dass der Teenager aus einer Notlage heraus handelt, weil er hungert und kein Geld hat, um sich genügend Nahrung zu kaufen.

Um nach Schopenhauer moralisch zu handeln, musst du Mitleid mit dem Teenager haben und versuchen, sein Leid zu beenden.

Dennoch würde Schopenhauer gesetzeswidrige Handlungen nicht unterstützen. Vielmehr solltest du dem Jungen Lebensmittel kaufen oder ihm Geld geben, sodass er sich selbst welche kaufen kann.

Der Fötus kann bei der Beurteilung unberücksichtigt bleiben, da bei diesem (10. SSW) das Nervensystem noch nicht vollständig ausgebildet ist. Es ist also kein Leid seinerseits vorhanden.

Versetzt man sich in die Gefühlslage von Sam, würde man feststellen, dass es ihr Wille ist, das Kind abzutreiben und sie leiden würde, wenn dies nicht getan würde.

Um ihr Wohl herzustellen, sollte das Kind also abgetrieben werden.

Lernmaterial

Einen guten Überblick zur Mitleidsethik bildet das folgende Video:

Mitleid mit Tieren⎥Schopenhauer | Tierethik

Fallbeispiel 1:

Eine Erzieherin wird von einem Kind um etwas gebeten, das offensichtlich nicht gut für die Erziehung des Kindes ist: Das Kind hat sich gegenüber anderen Kindern respektlos verhalten und bekommt nun ein Time-Out – es darf vorerst nicht mehr mit den anderen Kindern spielen. Infolge dessen weint und schreit das Kind, weil es weiterhin mit den anderen Kindern spielen möchte.

Die Erzieherin ist hin- und hergerissen. Sie überlegt, ob sie dem Kind sein „Spielrecht“ zurückgeben oder es einfach weiter weinen lassen sollte.

Bewerte das Fallbeispiel aus Sicht der Mitleidsethik von Schopenhauer.

Alltagsbeispiele zur Anwendung der Position:

Du willst dein Wissen zur Ethik mit alltagsbezogenen Dilemmasituationen prüfen? Hier geht’s zu unserer Seite mit spannenden ethischen Fragen.

https://philo.works/alltagsbezogene-fragen-zum-ueben/