qualitativer Utilitarismus

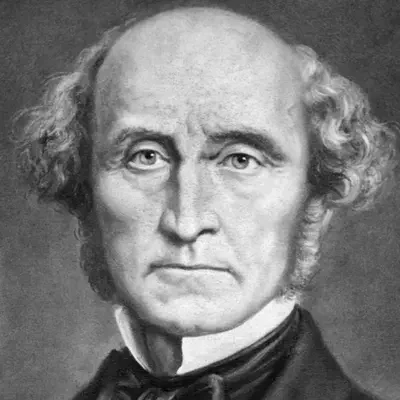

John Stuart Mill

Inhalt

Biografie

Zitate

Original Textauszug

Unterschiedliche Freuden:

Die Auffassung, für die die Nützlichkeit oder das Prinzip des größten Glücks die Grundlage der Moral ist, besagt, dass Handlungen insoweit und in dem Maße moralisch richtig sind, als sie die Tendenz haben, Glück zu befördern, und insoweit moralisch falsch, als sie die Tendenz haben, das Gegenteil von Glück zu bewirken. Unter „Glück“ (happiness) ist dabei Lust (pleasure) und das Freisein von Unlust (pain), unter „Unglück“ (unhappiness) Unlust und das Fehlen von Lust verstanden.

[…] Der Gedanke, dass das Leben […] keinen höheren Zweck habe als die Lust, […] erscheint […] [vielen Menschen] im äußersten Grade niedrig und gemein; als eine Ansicht, die nur der Schweine würdig wäre […].

Die Anerkennung der Tatsache, dass einige Arten der Freude wünschenswerter und wertvoller sind als andere, ist mit dem Nützlichkeitsprinzip durchaus vereinbar. Es wäre unsinnig anzunehmen, dass der Wert einer Freude ausschließlich von der Quantität abhängen sollte, wo doch in der Wertbestimmung aller anderen Dinge neben der Quantität auch die Qualität Berücksichtigung findet.

Fragt man mich nun, was ich meine, wenn ich von der unterschiedlichen Qualität von Freuden spreche, und was eine Freude – bloß als Freude, unabhängig von ihrem größeren Betrag – wertvoller als eine andere macht, so gibt es nur eine mögliche Antwort: von zwei Freuden ist diejenige wünschenswerter, die von allen oder nahezu allen, die beide erfahren […], entschieden bevorzugt wird. Wird die eine von zwei Freuden von denen, die beide kennen und beurteilen können, so weit über die andere gestellt, dass sie sie auch dann noch vorziehen, wenn sie wissen, dass sie größere Unzufriedenheit verursacht, und sie gegen noch so viele andere Freuden, die sie erfahren könnten, nicht eintauschen möchten, sind wir berechtigt, jener Freude eine höhere Qualität zuzuschreiben, die die Quantität so weit übertrifft, dass diese im Vergleich nur gering ins Gewicht fällt.

Es ist nun aber eine unbestreitbare Tatsache, dass diejenigen, die mit beiden gleichermaßen bekannt und für beide gleichermaßen empfänglich sind, der Lebensweise entschieden den Vorzug geben, an der auch ihre höheren Fähigkeiten beteiligt sind. Nur wenige Menschen würden darein einwilligen, sich in eines der niederen Tiere verwandeln zu lassen, wenn man ihnen verspräche, dass sie die Befriedigungen des Tiers im vollen Umfange auskosten dürften.

Kein intelligenter Mensch möchte ein Narr, kein gebildeter Mensch ein Dummkopf, keiner, der feinfühlig und gewissenhaft ist, selbstsüchtig und niederträchtig sein – auch wenn sie überzeugt wären, dass der Narr, der Dummkopf oder der Schurke mit seinem Schicksal zufriedener ist als sie mit dem ihren. Das, was sie vor ihm voraushaben, würden sie auch für die vollständigste Erfüllung all der Wünsche nicht aufgeben, die sie mit ihm gemeinsam haben. […]

Ein höher begabtes Wesen verlangt mehr zu seinem Glück, ist wohl auch größeren Leidens fähig und ihm sicherlich in höherem Maße ausgesetzt als ein niederes Wesen; aber trotz dieser Gefährdungen wird es niemals in jene Daseinsweise absinken wollen, die es als niedriger empfindet. […]

Es ist unbestreitbar, dass ein Wesen mit geringerer Fähigkeit zum Genuss die besten Aussichten hat, voll zufrieden gestellt zu werden; während ein Wesen von höheren Fähigkeiten stets das Gefühl haben wird, dass alles Glück, das es von der Welt, so wie sie beschaffen ist, erwarten kann, unvollkommen ist. Aber wenn diese Unvollkommenheiten überhaupt nur erträglich sind, kann es lernen, mit ihnen zu leben, statt die anderen zu beneiden, denen diese Unvollkommenheiten nur deshalb nicht bewusst sind, weil sie sich von den Vollkommenheiten keine Vorstellung machen können, mit denen diese verglichen werden. Es ist besser, ein unzufriedener Mensch zu sein, als ein zufrieden gestelltes Schwein; besser ein unzufriedener Sokrates als ein zufriedener Narr, und wenn der Narr oder das Schwein anderer Ansicht sind, dann deshalb, weil sie nur die eine Seite der Angelegenheit kennen. Die andere Partei hingegen kennt beide Seiten.

Das Problem des Maßstabs:

Darüber, welche von zwei Befriedigungen es sich zu verschaffen am meisten lohnt […], kann nur das Urteil derer, die beide erfahren haben, oder, wenn sie auseinander gehen sollten, das der Mehrheit unter ihnen als endgültig gelten. Und wir dürfen umso weniger zögern, ihr Urteil über die Qualität einer Befriedigung zu akzeptieren, als wir uns selbst hinsichtlich der Quantität auf keinen anderen Richtspruch berufen können. Was anders sollte darüber entscheiden, welche von zwei Schmerzempfindungen die heftigste oder welche von zwei lustvollen Empfindungen die intensivste ist, als das Mehrheitsvotum derer, denen beide vertraut sind?

Angenehme und unangenehme Empfindungen sind unter sich sehr ungleichartig, und Unlust ist stets von anderer Art als Lust. Welche andere Instanz als das Empfindungs- und Urteilsvermögen der Erfahrenen sollte uns sagen können, ob es sich auszahlt, für eine bestimmte angenehme Empfindung eine bestimmte unangenehme Empfindung in Kauf zu nehmen? Wenn diese aber nun erklären, dass die aus den höheren Fähigkeiten erwachsenden Freuden der Art nach – ungeachtet ihrer Intensität – denen vorzuziehen sind, deren die tierische Natur ohne die höheren Fähigkeiten fähig ist, dann verdienen sie auch in dieser Frage unsere volle Beachtung. […]

Nach dem Prinzip des größten Glücks ist […] der letzte Zweck, bezüglich dessen und um dessentwillen alles andere wünschenswert ist […], ein Leben, das so weit wie möglich frei von Unlust und in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht so reich wie möglich an Lust ist; wobei der Maßstab, an dem Qualität gemessen und mit der Quantität verglichen wird, die Bevorzugung derer ist, die ihrem Erfahrungshorizont nach […] die besten Vergleichsmöglichkeiten besitzen. Indem dies nach utilitaristischer Auffassung der Endzweck des menschlichen Handelns ist, ist es notwendigerweise auch die Norm der Moral. Diese kann also definiert werden als die Gesamtheit der Handlungsregeln und Handlungsvorschriften, durch deren Befolgung ein Leben der angegebenen Art für die gesamte Menschheit im größtmöglichen Umfange erreichbar ist; und nicht nur für sie, sondern, soweit es die Umstände erlauben, für die gesamte fühlende Natur.

John Stuart Mill: Utilitarianism / Der Utilitarismus. Übersetzt, mit Anmerkungen versehen und Nachwort von Dieter Birnbacher. Philipp Reclam jun., Stuttgart 1985. S. 18; S. 13, 14, 15-18; S. 19-20, 21

Lernzettel

Theorieeinordnung:

- Mill baute den quantitativen Utilitarismus nach Bentham um einen qualitativen Aspekt aus; er war Vertreter des qualitativen Utilitarismus – einer teleologischen Ethik.

Problemfrage:

- Wie soll ich (moralisch) richtig handeln? Wie lässt sich die Moralität einer Handlung bewerten?

Lösung:

- Eine Handlung ist genau dann moralisch richtig, wenn sie das größtmögliche Glück für die gesamte Menschheit und die lebende Natur ermöglicht, wobei qualitativ höhere Freuden über bloße quantitative Freuden priorisiert werden.

Argumentation:

- hedonistischer Gedanke: Endzweck menschlichen Handelns = Leben mit so viel Freude und so wenig Leid wie möglich → folglich sind Leid & Freude auch Maßstab der Moral

→ basiert also auf dem Prinzip der NützlichkeitBenthams Bezeichnung für seinen Utilitarismus: Verfolgt das… More: Moralische Handlungen müssen das größtmögliche Glück für die gesamte Menschheit & die gesamte lebende Natur zumindest ermöglichen - Mill unterscheidet zwischen höheren und niederen Freuden; bei ihm zählt nicht nur die Quantität der Freuden, sondern insbesondere die Qualität (geistige Freuden wie Philosophie, Literatur, Kunst, Literatur)

- Also: Die wertvollere zweier Freuden ist die, die von dem Großteil jener, die beide Freuden erlebt haben, bevorzugt wird → dabei ist irrelevant, ob diese Freude zu (mehr) Unzufriedenheit führt

- Der Mensch als „höher begabtes Wesen“ erfährt zwar mehr Leid, weil er dazu in der Lage ist, mehr Glück anzustreben, will aber niemals in eine niedere Existenz absinken: „Es ist besser, ein unzufriedener Mensch zu sein, als ein zufrieden gestelltes Schwein; besser ein unzufriedener Sokrates als ein zufriedener Narr“

- Begründung: Auch für die vollständige Befriedigung aller Wünsche, würde der Mensch nicht das aufgeben, was er einem niederen Lebewesen voraushat – einen höheren Verstand

- also ist intellektuelle Lust erstrebenswerter als sinnliche, physische Lust

- Fazit: Nach Mill sind Handlungen moralisch richtig genau dann, wenn sie das größtmögliche Glück befördern. Dabei muss allerdings die Qualität der Freuden priorisiert werden, da intellektuelle Lust wertvoller ist als bloße, physische Lust. Die Qualität einer Freude wird gemessen an der PräferenzEine Präferenz umfasst die individuellen Bedürfnisse, Wün… More derjenigen, die sowohl höhere als auch niedere Freuden erfahren und erstere gewählt haben.

Schaubild

Klausurtext

Bitte beachte, dass die hier zur Verfügung gestellten Beispiellösungen von Klausurtexten als Lernhilfe gedacht sind. Es ist von größter Bedeutung, dass du diese Texte nicht einfach auswendig lernst. Stattdessen sollst du sie nutzen, um die Struktur und Herangehensweise zu verstehen. Nur so kannst du deine eigenen Fähigkeiten verbessern und den Stoff wirklich verinnerlichen. Das bloße Auswendiglernen der Texte verhindert den eigentlichen Lerneffekt und erschwert es dir, das Gelernte in neuen Situationen anzuwenden, sodass du in Klausuren anschließend schlechter abschneiden wirst. Lerne daher aktiv mit den Beispiellösungen und entwickle deine eigenen Lösungswege.

Viel Erfolg beim Lernen!

John Stuart Mill war ein britischer Philosoph und ein bedeutender Vertreter sowie Weiterführer des Utilitarismus nach Jeremy Bentham, einer Moralphilosophie und teleologischen Ethik. Der Utilitarismus verfolgt das Prinzip der NützlichkeitBenthams Bezeichnung für seinen Utilitarismus: Verfolgt das… More. Nach diesem Prinzip ist eine Handlung genau dann moralisch richtig, wenn sie das größtmögliche Glück für die gesamte Menschheit und die gesamte lebende Natur zumindest ermöglicht.

Mill führte die Überlegungen Benthams weiter, indem er betonte, dass nicht nur die Quantität der Freude bei der Bewertung moralischer Handlungen eine Rolle spiele, sondern auch die Qualität der Freude von entscheidender Bedeutung sei. Einige Freuden seien mehr wert als andere, und die wertvollere Freude sei die, die von der Mehrheit derjenigen, die beide Freuden erlebt haben, bevorzugt werde. Dabei sei es irrelevant, ob diese Freude zu Unzufriedenheit führe; wenn sie über alle anderen Freuden gestellt werde, sei sie von höherer Qualität.

Mill argumentierte, dass selbst für die vollständigste Befriedigung aller Wünsche der Mensch niemals das aufgeben würde, was ihn von niedrigeren Lebewesen unterscheide – nämlich ein höherer Verstand. Ein „höher begabtes Wesen“ erfahre zwar mehr Leid, weil es in der Lage sei, mehr Glück anzustreben, wolle jedoch nie in eine niedere Existenz absinken. Intelligente Wesen würden immer eine gewisse Unvollkommenheit verspüren und müssten lernen, damit umzugehen: „Es ist besser, ein unzufriedener Mensch zu sein, als ein zufrieden gestelltes Schwein; besser ein unzufriedener Sokrates als ein zufriedener Narr.“

Für Mill ist die intellektuelle Lust erstrebenswerter als die sinnliche, physische Lust. Der Endzweck menschlichen Handelns bestehe darin, ein Leben mit so viel Freude und so wenig Leid wie möglich zu führen. Dies sei folglich auch die Norm der Moral.

(Anna-Marie H. – LK MH 2024)

Der englische Philosoph John Stuart Mill befasste sich mit dem Grundproblem des Utilitarismus, bei der das Streben nach Glück die Grundlage bildet. Er gilt als Weiterführer des klassischen Utilitarismus nach Bentham, den er um einen qualitativen Aspekt erweiterte.

Er definiert eine Handlung genau dann als moralisch richtig, wenn sie das Glück vermehrt und falsch, wenn sie in der Summe ihrer Folgen Unglück mitbringt. Unter Glück versteht Mill Lust (pleasure) und das Fehlen von Schmerz (pain), wobei er geistigen Freuden einen höheren qualitativen Wert beimisst als physischen Lüsten/Freuden.

Mill beginnt seine Argumentation, indem er die beiden Faktoren Qualität und Quantität erläutert. Die Qualität und die Quantität seien die beiden Faktoren, mit denen man den Wert einer Freude bestimmen könne und damit die Moralität einer Handlung: Man könne den Wert einer Freude nur empirischauf der Erfahrung basierend; durch Erfahrung gewonnen More herausfinden, indem eine Gruppe qualitativ Fähiger quantitativ über die Moralität entscheide. Urteilsfähig seien jene vernünftigen Menschen, die beide Freuden, zwischen denen entschieden werden muss, bereits erfahren haben. Quantitativ sei die Entscheidung, wenn sie eine Mehrheitsentscheidung darstelle.

Mill stellt das Glück der Allgemeinheit über das des einzelnen Individuums. Er behauptet, dass das Glück des einzelnen meistens zwar auch zu dem Glück aller führe, da das lösen von Problemen des Einzelnen auch die Probleme der Menschheit löse. Allerdings müsse man manchmal für das Glück aller selbst Einbußen in Kauf nehmen.

Er postuliert weiter, der Wert einer Freude sei qualitativ besser und die Handlung demnach moralisch richtig, wenn man für diese seinen Verstand gebrauche. Das sei damit zu begründen, dass der letztendliche Lebenszweck das Erreichen von Glück sei, und nicht das von Zufriedenheit: Der Unterschied bestehe darin, dass Zufriedenheit bloß das triebgesteuerte Befriedigen von körperlicher Lust bringe, während man Glück durch das Befriedigen geistiger Lust erreiche. Er führt zum Beispiel an, dass ein dummer Narr ein vollkommen zufriedenes Leben führe, einem gebildeten Menschen die bloße Zufriedenheit aber nicht reichen würde, da er nach Glück strebe.

Die geistige Lust, welche ihm Glück bringen würde, erfahre er durch das Lösen eines Problems mit seinem Verstand, anders als die körperliche Lust könne das Glück aber niemals vollständig werden.

Auch wenn der Narr ein weitaus zufriedeneres Leben führe, als der gebildete Mensch, so wolle dieser dennoch nicht zu jenem, den er als niedriger empfindet, werden, wenn er die Chance dazu hätte, weil seine Würde ihn davon abhalten würde.

Zusammenfassend ist Mill der Auffassung, dass es besser sei, ein unglücklicher Philosoph zu sein als ein Narr, weil der Narr bloß wie ein Tier triebgesteuert handle, da nur der Verstand bzw. der Intellekt den Menschen vom Tier abgrenzen würde.

(Lara Maria B. – LK MH 2024)

Derzeit gibt es kein weiteres Textbeispiel

Tragfähigkeit

- legt Wert auf die Qualität der Freuden, nicht nur auf die Quantität → hebt die intellektuellen und moralischen Aspekte der Freuden hervor und fördert eine tiefere und erfülltere Form des Glücks

- Bevorzugung eines höheren Verstandes und der damit verbundenen Freuden betont die Bedeutung von intellektuellem und moralischem Wachstum für ein erfülltes Leben

- universelle Anwendbarkeit: das Prinzip der NützlichkeitBenthams Bezeichnung für seinen Utilitarismus: Verfolgt das… More bietet eine umfassende und menschenfreundliche Ethik

- Subjektivität der Qualität → Bewertung der Qualität von Freuden ist subjektiv und variabel, was zu Schwierigkeiten bei der objektiven Bewertung und Anwendung von Mills Prinzip führt

- praktische Umsetzung des Prinzips der Nützlichkeit in komplexen Situationen kann schwierig und zu langwierig sein

- Vernachlässigung der Minderheit durch Glückmaximierung der Mehrheit

- die Annahme, ein höher begabtes Wesen wolle trotz größeren Leids nicht in niedere Existenz absinken, ist fraglich, da individuelle Präferenzen und unterschiedliche Vorstellungen von Glück Erfüllung außer Acht gelassen werden

Teste dein Wissen

Das grundlegende Prinzip des Utilitarismus ist das Prinzip der Nützlichkeit, wonach eine Handlung moralisch richtig ist, wenn sie das größtmögliche Glück bzw. den größtmöglichen Nutzen für die Gesamtheit und die lebende Natur hervorbringt.

Mill betonte, dass nicht nur die Quantität der Freude wichtig sei, sondern auch die Qualität. Einige Freuden seien wertvoller als andere und die wertvollere Freude ist für Mill diejenige, die von der Mehrheit derjenigen, die beide Freuden erlebt haben, bevorzugt wird.

Eine Freude von höherer Qualität sei genau dann vorhanden, wenn sie von der Mehrheit derjenigen bevorzugt werde, die sowohl diese Freude als auch eine andere erlebt haben, unabhängig davon, ob sie zu Unzufriedenheit führe.

Mill argumentiert, dass der Mensch niemals das aufgeben würde, was ihn von niedrigeren Lebewesen unterscheidet, nämlich seinen höheren Verstand, selbst wenn dies bedeute, mehr Leid zu erfahren.

Mill postuliert, höher begabte Wesen erfahren mehr Leid, weil sie in der Lage seien, mehr Glück anzustreben, würden aber trotzdem nicht in eine niedere Existenz absinken wollen, da sie ihren höheren Verstand schätzen.

Mill meint, dass es besser ist, ein unglückliches, aber intellektuell begabtes Wesen zu sein als ein glückliches, aber intellektuell minderwertiges Wesen. Intellektuelle und höhere Freuden sind für Mill wertvoller als rein physische und somit niedere Freuden.

Mill betrachtet die intellektuelle Lust als erstrebenswerter als die sinnliche, physische Lust, weil sie eine höhere Qualität und einen folglich größeren Wert hat.

Der Endzweck menschlichen Handelns besteht nach Mill darin, ein Leben mit so viel Freude und so wenig Leid wie möglich zu führen.

Für Mill ist die intellektuelle Lust wichtiger, weil sie zur höheren Qualität des Glücks beitrage und die intellektuellen Fähigkeiten und den Verstand eines Menschen ausmache, die er niemals zugunsten niedrigerer Freuden aufgeben würde.

Benthams und Mills Fassungen des Utilitarismus stimmen darin überein, dass sie das Glück der Gemeinschaft maximieren wollen und dabei die Interessen aller von einer Handlung betroffenen beachten.

Unterscheiden tun sie sich allerdings darin, dass Bentham einen Quantitätsutilitarismus vertritt, da er nur auf die Summe aller Freuden und allen Leids achtet, nicht aber auf die Qualität dieser Freuden bzw. Leiden.

Mill hingegen war die Qualität der Freuden wichtig, sodass er intellektuelle Freuden als wertvoller erachtete als rein physische, sinnliche Freuden, da der Verstand den Menschen von anderen Lebewesen unterscheide.

Lernmaterial

Einen guten Überblick zum qualitativen Utilitarismus bildet das folgende Video:

Unzufriedener Mensch vs. zufriedenes Schwein | John Stuart Mill | Der qualitative Utilitarismus

Alltagsbeispiele zur Anwendung der Position:

Du willst dein Wissen zur Ethik mit alltagsbezogenen Dilemmasituationen prüfen? Hier geht’s zu unserer Seite mit spannenden ethischen Fragen.

https://philo.works/alltagsbezogene-fragen-zum-ueben/